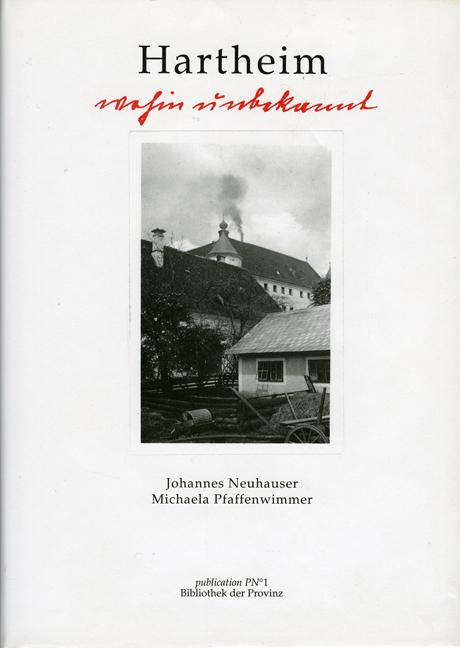

Hartheim – wohin unbekannt

Briefe & Dokumente

Johannes Neuhauser, Michaela Pfaffenwimmer

ISBN: 978-3-900878-47-4

24 x 17 cm, 238 Seiten, m. Abb., Hardcover m. Schutzumschl.

18,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Kurzbeschreibung

Bei Renovierungsarbeiten im Evangelischen Diakoniewerk Gallneukirchen machten Behindertenbetreuer einen erschütterten Fund. In einem versperrten Bürokasten, der jahrzehntelang lediglich als Ablagefläche diente, wurde, nachdem das verrostete Schloß aufgebrochen worden war, hinter Ordnern versteckt, eine Mappe mit Briefen aus dem Jahr 1941 gefunden.

In diesen Briefen schrieben verzweifelte Eltern und Angehörige, der damals im Rahmen der „geheimen Euthanasieaktion“ aus Gallneukirchen deportierten Behinderten ihre Ohnmacht, aber auch ihre Anklage gegen das NS-Regime und den damaligen Zeitgeist nieder.

Die Herausgeber haben bewußt auf eine umfassende Interpretation der Briefe der Angehörigen der im Vernichtungslager Schloß Hartheim ermordeten Behinderten verzichtet. Dem Leser soll die Möglichkeit gegeben werden, sich selbst in die damalige Zeit, die Lebensumstände und die persönliche Situation der Briefschreiber einzufühlen. Deshalb sollen die direkt Betroffenen zu Wort kommen: in ihrem Schmerz, in ihrer Verzweiflung, in ihrer Ohnmacht aber auch in ihrem Mut.

[Hrsg. von Johannes Neuhauser & Michaela Pfaffenwimmer.]

Rezensionen

Elisabeth Bauschmid: Abgang „wohinn unbekannt“Der NS-Mord an Geisteskranken: Briefe und Dokumente aus Gallneukirchen

Den Abschluß dieser Sammlung erst vor kurzem, zufällig entdeckter Briefe und Dokumente zur geheimen Euthanasieaktion im oberösterreichischen Diakoniewerk Gallneukirchen bildet das Verhörprotokoll des Nohel, Vinzenz.

Nohel, von Beruf Maschinenschlosser, war vom Mai 1940, als Vergasungskammer und Brennöfen in Betrieb genommen wurden, bis zu deren Abriß im Dezember 1944 Heizer im Krematorium der Vernichtungsanstalt Schloß Hartheim bei Linz. Für 140 Mark Monatslohn plus Zulagen und 35 Mark „Stillprämie“ tat er seine „nervenzermürbende“ und mit einem Viertelliter Schnaps täglich zusätzlich honorierte Arbeit; exakt schilderte er vor der Linzer Kriminalpolizei den Ablauf der Tötungsprozedur, von der Stempelung der nackten Opfer – ein Kreuz im Rücken kennzeichnete die mit verwertbaren Goldplomben – bis zur Zerkleinerung der durch den Ofenrost gefallenen Knochenreste. „Das so gewonnene Knochenmehl“, vermerkt in kühler Polizeisprache das Verhörprotokoll „wurde an die trauernden Hinterbliebenen als sterbliche Überreste versandt. Für jeden Toten waren etwa 3 kg Mehl berechnet.“

Die Urnen wurden gebührenfrei übersandt. Das überrascht, versuchte doch das NS-Regime aus jedem seiner Opfer größtmöglichen Gewinn zu pressen. Womöglich war diese Großzügigkeit aber nur Vorsicht, wollten die Mörder die Empörung der Angehörigen nicht noch weiter treiben. Sie wußten, daß sie – anders als bei der von der Bevölkerung hingenommenen Deportation der Juden – bei der zu Kriegsbeginn verfügten Aktion gegen geistig und körperlich Behinderte mit Mißtrauen, kritischen Anfragen zu rechnen hatten. Tückisch wurden deshalb die Angehörigen der in einer Blitzaktion im Januar 1941 aus der Evangelischen Diakonieanstalt Verschleppten irregeführt: Man habe die Kranken in die Pflegeanstalt Sonnenstein bei Pirna verlegt, wurde ihnen mit Datum 21. Januar brieflich mitgeteilt; in Wahrheit hatte man sie in die nur 40 Kilometer von Gallneukirchen entfernte zentrale Tötungsanstalt Hartheim gebracht und dort kurz nach der Ankunft mit Gas getötet.

Drei Tage brauchte der Brief, und einen ganzen Tag die Fahrt von Linz nach Pirna. Wer sich trotzdem nicht abhalten ließ, bekam nur nocht die Mitteilung vom Tod – Todesursache: Status epilepticus – und die Auskunft, daß gemäß der mit den Kriegsmaßnahmen in Verbindung stehenden behördlichen Anordnungen die sofortige Einäscherung der Leiche verfügt worden war. „Einer Einverständniserklärung der Angehörigen bedarf es in diesem Falle nicht.“

Bei Renovierungsarbeiten wurden die Dokumente entdeckt: hinter Ordnern versteckt eine Mappe mit Briefen und Krankenblättern aus der Patientenkartei. Für 31 der in Hartheim ermordeten Pfleglinge aus Gallneukirchen hat sich also mehr erhalten als nur die laufende Nummer in der Mordstatistik (18 269 behinderte Menschen und psychiatrische Patienten wurden in Hartheim Opfer der T4-Aktion). Und es ist, als hätte ihnen, denen als „minderwertig“, als die Kriegswirtschaft belastende „nutzlose Esser“ von den Herrenmenschen das Lebensrecht abgesprochen wurde, der Verlag durch die Veröffentlichung der Briefe ihrer besorgten, bestürzten, fassungslosen Eltern und Geschwister, im Faksimile, wenigstens postum ein wenig ihrer Menschenwürde zurückgeben wollen.

„Wohin unbekannt“: in spitzer deutscher Schrift, mit roter Tinte wurde auf den Krankenblättern in der Rubrik „Abgang“ die letzte Anmerkung gemacht. Auch das war eine Lüge. Die Eltern der Gallneukirchener Patienten jedenfalls konnten sich nicht täuschen über das schreckliche Ende, auch wenn in den meisten der Briefe vor allem Sorge wegen der unnötigen Verwirrung der Kranken durch die plötzliche Verlegung, das Befremden wegen der Heimlichkeit des Transports, der verspäteten Benachrichtigung zum Ausdruck kommen – und der Dank an die Schwestern, die sich in dieser bis zur Enteignung durch die Nazis vorbildlichen Pflegeanstalt um die Kranken mit Liebe und Umsicht gekümmert hatten. Die gräßliche Wahrheit, die in diesen Briefen mehr geahnt als benannt wird – als könnte man si so ungeschehen machen –, wird dadurch nur noch unbegreiflicher. Diese Erfahrung macht die Qualität dieser Sammlung aus, der man sich einen Leser vor allem wünscht: jenen in Hartheim für die Vergasung zuständigen Doktor R., der nach dem Zweiten Weltkrieg unter falschem Namen als praktischer Arzt arbeitete und später von der deutschen Pharmaindustrie unter seinem richtigen Namen angestellt wurde. Anklage wurde erhoben, doch konnte nicht gegen ihn verhandelt werden, weil ihn Ärztekollegen immer wieder krankheitshalber für verhandlungsunfähig erklärten.

(Elisabeth Bauschmid, Rezension in der Süddeutschen Zeitung vom [?.] Juni 1993)

Gisela Heitkamp: „Abgegangen nach: unbekannt“

Bei Renovierungsarbeiten im Evangelischen Diakoniewerk Gallneukirchen in Oberösterreich sind bislang unentdeckte Dokumente aus den Jahren 1940/1941 aufgetaucht. Es sind Briefe von Eltern und Angehörigen Behinderter, die verzweifelt versuchen, Einzelheiten über den plötzlichen Tod, über die letzten Tage und Stunden ihrer geliebten Kinder in Erfahrung zu bringen. Unbeschreibliches Leid, Trauer, Ohnmacht und Schmerz sprechen aus jeder Zeile. „Ich bin so gebrochen und die schwersten Tage meines Lebens verbringe ich jetzt“, schreibt eine Mutter. Aber auch Anklage und Auflehnung gegen das NS-Regime werden deutlich: „Es ist und bleibt eine grenzenlose Gemütsrohheit, einer Mutter dies anzutun.“

Offiziell war den Familien mitgeteilt worden, daß eine Verlegung in die sächsische Anstalt Sonnenstein bei Pirna aus „kriegswichtigen Gründen“ erforderlich geworden sei. Unmittelbar darauf hieß es dann, der Angehörige sei „an Wundinfektion“, „Lungenentzündung“ oder „Ruhr“ „gestorben“. Sterbeurkunde und Urne wurden – ganz deutsche Gründlichkeit – meist gleich mitgeliefert.

In Wahrheit jedoch waren die Behinderten in der nur 40 Kilometer von Gallneukirchen entfernten Gaskammer von Schloß Hartheim in Oberösterreich umgebracht worden. Ein Vernehmungsprotokoll des Krematoriumsheizers Vinzenz Nohel vom September 1945 im Anhang des Buches liefert dazu grauenvolle Details.

Die Herausgeber lassen die Briefe weitgehend unkommentiert. Ihnen vorangestellt sind – soweit vorhanden – die Originalkarteien. Die letzte Eintragung der Diakonissin lautete jeweils „abgegangen nach: unbekannt“.

Auch der Abstand von mehr als fünf Jahrzehnten kann das Erschütternde dieser Schreiben nicht mindern, kann ihnen nichts von dem Schrecken und Grauen nehmen, die sie auslösen.

(Gisela Heitkamp, Rezension in der Zeit vom 3. September 1993)

https://www.zeit.de/1993/36/abgegangen-nach-unbekannt