Die taoistische Powidlstimmung der Österreicher

Briefwechsel 1953–1986

Gerhard Amanshauser, Hermann Hakel , Hans Höller

ISBN: 978-3-85252-636-2

21 x 15 cm, 272 S., m. Abb., Hardcover

22,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Kurzbeschreibung

[Hrsg. von Hans Höller.]

Zentrales Thema der vorliegenden Korrespondenz zwischen Gerhard Amanshauser und Hermann Hakel: die Literatur, die Literaten und der Literaturbetrieb zwischen 1953 und 1986. Nicht gesamtumfassend, sondern eher spezifisch, so wie sich diese den beiden Schriftstellern in Bezug auf ihre Person und Tätigkeit darboten. Nahezu zweihundert Briefe, Post- und Grußkarten aus mehr als drei Jahrzehnten geben Einblicke in Zeitverhältnisse ab dem achten Jahr nach Kriegsende. Sie sind teils zu persönlich praktischen Zwecken, teils aus bloßem Mitteilungsbedürfnis geschrieben worden und waren ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Doch es handelt sich dabei um menschliche Dokumente, aus denen nicht nur das äußere Bild, sondern auch das Fühlen und Empfinden der Schreiber zum Zeitpunkt der Niederschrift unmittelbar hervortritt. Diese Briefe sind daher zuverlässiger und glaubwürdiger als Autobiographien oder andere Selbstdarstellungen: sie verraten nur allzu oft, was man eigentlich gar nicht mitteilen wollte. Leser (und Forscher) entdecken dann Eigenschaften und Eigenheiten sowie Stärken und Schwächen des Charakters, die von den Biographen (oder anderen Beschreibern) bestenfalls nur vermutet werden können.

Wien, 15. Oktober 1953

Lieber Gerhard,

ich hab die Gedichte Polakovics weitergegeben, und sie werden wahrscheinlich in der Novembernummer der »Neuen Wege« erscheinen, womöglich geschlossen. Der Wechselgesang ist sehr anständig, in jeder Beziehung. Am 17. Oktober um zwölf Uhr wird Ihr Gedicht »Die Stimme« in der Ravag gelesen, das trägt immerhin fünfzig Schilling, die ich Ihnen von dort überweisen lasse; dasselbe Gedicht ist mit anderen in der Septembernummer der »Schau« gedruckt worden, das Geld (leider sehr wenig) ist angewiesen. Ich mache nur noch bei der Oktobernummer mit. Ab November wird die Zeitschrift nur mehr von den Gewerkschaften finanziert und »geistig« geführt. Daß ich da nicht weiter mitmache, ist wohl selbstverständlich.

Den Urania-Kurs habe ich am 2. dieses Monats begonnen; wider Erwarten kamen eine Menge junger, unbekannter Leute. Der erste Vortrag war, so glaube ich, gut; nur schade, daß Sie nicht mit dabei sind!

Es sei gleich gesagt, daß ich nicht nur ein schlechter, sondern auch ein widerwilliger Briefschreiber bin, und so müssen Sie mir verzeihen, daß sich eine Notiz an die andere reiht. Auf »Literatur« kann ich da nicht Rücksicht nehmen.

Morgen werden Gedichte von Berthold Viertel und mir im Sender Rot-Weiß-Rot zum Vortrag gebracht, Stücke, die nicht »singen«, sondern sagen.

Nun zum Müller-Verlag. Kießling hat eine Sammlung geschickt, und die Lektoren haben sehr prompt geantwortet und auch nach Prosa gefragt, von der Sie ihnen erzählt haben. Wenn dafür ein Interesse besteht, würde ich nach Salzburg kommen, um darüber persönlich zu sprechen. Dann werde ich Ihre Einladung vom Sommer gern in Anspruch nehmen, vorausgesetzt, daß Sie noch dort und nicht in Deutschland sind, – was ich außerdem für keine glückliche Lösung halte. Ihre Schulerfahrung in Wien sollte Sie vor solchen Abenteuern warnen; auch wenn ich sehr gut verstehe, daß Sie dadurch unabhängiger würden, – aber für wie lange? und mit welchem Ergebnis? Wenn ich Ihnen raten darf, so bleiben Sie wenigstens für das eine Jahr jetzt bei der Sache und beenden das Lehrer-Seminar, gleichgültig, ob Sie dann Lehrer werden oder nicht. Lassen Sie sich durch einen warnen, der auch nie das Lernen gelernt hat und jetzt, auch wenn er es nicht zugibt, darunter leidet. Man braucht es dann für ganz andere Dinge: das Sitzenkönnen, das Geduldhaben mit Fremden, das Einordnen usw.

Soweit es bei mir liegt, will ich Ihnen gerne immer wieder zu einem Taschengeld verhelfen, wenn Sie mir Gedichte und Geschichten schicken. Vor allem könnte man es bei der Ravag versuchen und zehn bis fünfzehn Stücke einreichen für eine Nachmittagssendung. Und wie wäre es mit einem Hörspiel, irgendeine gute Novelle findet sich bald, die auf akustisch bearbeitet werden kann; Arbeit ist es auch nicht viel, etwa zwei bis drei Wochen, und dafür bekämen Sie ca. tausend Schilling!

Schreiben Sie mir bald wieder, nur erwarten Sie bitte von mir keine Brief-Offenbarungen. Ich bin ein Sprecher und kein Schreiber, selbst wenn ich schreibe. Was den Müller-Verlag betrifft: Mir ist es gleichgültig, mit wem ich in einem Verlag bin, und außerdem ist ja auch Trakl dort und nicht nur die Zittrauer. Und Sie selbst sind doch noch so jung, daß selbst ein Alleswisser nicht wissen kann, was aus Ihnen werden kann und wird.

Ich grüße Sie herzlich auch von meiner Frau

und bleibe Ihr

H. Hakel

Rezensionen

Erich Hackl: Narr und FatalistLückenhaft und trotzdem ergiebig: Gerhard Amanshauser und Hermann Hakel – ein Doppelporträt in Briefen.

In einer Zeit, in der alles nach Triumph giert, berührt es seltsam, Einblick zu nehmen in den Briefwechsel zweier erfolgloser Menschen. Der eine, Hermann Hakel, hätte wohl nichts dagegen gehabt, in seinen Fähigkeiten erkannt und gerühmt zu werden, von möglichst vielen, der andere, Gerhard Amanshauser, war hingegen schon früh ein Außenseiter, offenbar so sehr, dass ihm allein schon die Rolle des Außenseiters verhasst war, weil der solcherart apostrophierte – zähneknirschend oder geschmeichelt – seinen Widerpart akzeptieren muss, den Erfolgreichen, und weil er kein Rollenträger sein will.

Zwei Schriftsteller, wie sie, abgesehen von dieser Gemeinsamkeit, nicht unterschiedlicher sein könnten Hakel, Jahrgang 1911, Jude aus der Wiener Leopoldstadt, von klein auf körperlich beeinträchtigt, von Nazis misshandelt, 1939 nach Italien geflüchtet, von 1945 bis 1947 in Palästina ansässig, ein talentierter Lyriker und Erzähler, dem nach der Rückkehr in seine Geburtsstadt nur noch wenig Eigenes glücken sollte, auch deshalb, weil er sich um Nachwuchsautoren kümmerte, gleichzeitig bemüht war, die Mauer des Unwissens abzutragen, die Austrofaschisten und Nationalsozialisten errichtet hatten, auf dass von der Kunst der Ersten Republik nichts auf die nächsten Generationen komme. Er veröffentlichte zahlreiche Anthologien über Wiener und jüdisches Geistesleben und gab von 1948 bis 1951, dann wieder zwischen 1979 und 1986 die Zeitschrift „Lynkeus“ heraus, eine wahre Fundgrube an Gedichten und Prosastücken des österreichischen Exils.

Hakel war – wie er gern hörte – „ein besonderer Mensch“, bibelfest und gottgläubig, entsprach ansonsten nicht gerade dem trauten Bild des frommen Juden. Amanshauser, 17 Jahre jünger, in der Nazizeit in Salzburg aufgewachsen, im braunen Schatten eines gutbürgerlichen Elternhauses, sportlich geübt und technisch versiert, hielt immer Distanz zu literarischen Gruppen und Strömungen und war als Einzelgänger so konsequent, dass er sich nach den ersten fünf Büchern, die zwischen 1968 und 1975 in rascher Folge erschienen waren, aus dem Bewusstsein der interessierten Öffentlichkeit zauberte.

Der von Hans Höller herausgegebene und von Hakels ehemaligem Schüler Emmerich Kolovic mit einem informativen Vorwort versehene Briefband umfasst die Jahre von 1953 bis 1986 (Hakel starb am Weihnachtsabend 1987), ist lückenhaft, trotzdem ergiebig. Dabei hatte Hakel schon im ersten erhaltenen Brief, vom 15. Oktober 1953, festgehalten, „dass ich nicht nur ein schlechter, sondern auch ein widerwilliger Briefschreiber bin, und so müssen Sie mir verzeihen, dass sich eine Notiz an die andere reiht. Auf Literatur kann ich da nicht Rücksicht nehmen.“ Aber schon der nächste Satz verrät die heimliche Verwandtschaft der beiden Autoren – hier gesteht Hakel in Zusammenhang mit eigenen Gedichten und solchen von Berthold Viertel, dass ihm an Texten gelegen sei, „die nicht, singen, sondern sagen“.

Auf die kunstlosen, oft über Verlegerschwachsinn klagenden und mancherlei Vergünstigungen fordernden Briefe Hakels reagiert Amanshauser mit Äußerungen, die mehr seine Lebensphilosophie als die allgemeinen Verhältnisse erhellen. Da ist einer, der immer wieder versucht, sich mitzuteilen, aber letztlich davor zurückschreckt, zu einer Verständigung über drängende Lebensfragen zu gelangen. Mag sein, dass daran die verführerische Inszenierung des Naziregimes in seiner frühen Jugend schuld ist, und der Trugschluss, jede Gesellschaftsform gefährde das Individuum. „Mit den Menschen kann man heute alles machen“, schreibt er im Winter 1954 aus Marburg an der Lahn, wo er eine Zeitlang Germanistik und Anglistik studiert hat.

Ähnlich pauschal wie die Ablehnung allen Politischen fällt sein Urteil über Literatur aus, wobei er zumindest andeutet, was ihn zur Distanz bewegt. „Mir hängt die Abneigung gegen Literatur auf eine Weise nach, die Du Dir nicht genau vorstellen kannst, da Du eine andere Jugend hattest“, schreibt er im Frühjahr 1966. „Zum Beispiel ein gewisser Ekel gegen Anekdoten.“

Man sieht schon: Amanshauser geht von falschen Grundlagens aus, aber seine Befunde sind bedenkenswert, auch heute noch. Einmal krachen die beiden Briefpartner zusammen, genauer gesagt, reibt sich der eine an einer missverstandenen Äußerung des andern. Da hatte, Ende der Fünfzigerjahre, Hakel einige seiner Traumprotokolle zur Bearbeitung nach Salzburg geschickt, Amanshauser eine weitergehende Beschäftigung damit abgelehnt, „denn ich habe dabei das Gefühl, eine Indiskretion zu begehen“, was Hakel wiederum auf die Palme brachte, schließlich sei „jede Kunst eine Art Indiskretion“. Amanshauser versuchte einzulenken, nahm die Schuld auf sich, gestand, dass er „im Interesse der Umgänglichkeit und der Gemütlichkeit des Lebens“ seine fatalen Zustände verhülle und auf die der anderen nicht anspiele. Paradoxerweise verkehren sich in dieser Auseinandersetzung die Standpunkte, und es ist der Nihilist, der dem Humanisten klarzumachen versucht, dass Intimitäten gelegentlich besser intim bleiben.

Amanshauser wird heutzutage, wenn überhaupt, als Prosaautor wahrgenommen. Aber zwischen den Briefen finden sich auch zwei, drei Gedichte, darunter ein besonders schönes, „fröhliches für den Winter“, die man gern der Liebsten vorsagen möchte. Von den Anfängen abgesehen, ist der Briefwechsel gegenläufig zum nationalen und internationalen Geschehen: Was im Zentrum der öffentlichen Erregung steht, wird ausgespart. Auch darin liegt der Reiz der Lektüre. Im März 1969 gibt Amanshauser eine Zustandsbeschreibung des literarischen Betriebs, die sehr gegenwärtig anmutet: „Es ist ja niemand mehr da, der die Qualität feststellen könnte, und wenn einer da wäre, könnte er sich nicht mehr Autorität verschaffen.“ Hakel notiert dreieinhalb Jahre später: „Frankfurt war grässlich: Bordell und Börse.“ Und wieder Amanshauser, im Februar 1973: „Ich denke oft daran, dass ich ein Narr war, mich mit Literatur abzugeben.“

Es ist schon eigenartig, wie sehr einen dieser von beiden Seiten doch recht anspruchslos geführte Briefwechsel ergreift. Vielleicht liegt das auch daran, dass keiner von ihnen beim Schreiben auf die Nachwelt schielt. Sie äußern sich uneitel. Sie kommen, ersichtlich, auch ohne einander aus. Aber sie äußern Fürsorge, und speziell Amanshauser lässt seine Umgebung an dieser spröden Freundschaft teilhaben – seine Frau Barbara, später auch seinen Sohn Martin. Im August 1978, da ist Martin zehn Jahre alt, schickt er eine Geburtstagskarte nach Wien: „Lieber Hermann, wir, Martin und ich, sitzen bei Welz und Martin sieht die erste Bardame seines Lebens.“

Auch Hakel hat, so scheint's, der freundschaftlichen Beziehung zusehends mehr abgewonnen als der kollegialen. Auf einen langen Brief, diesmal aus Paris, in dem Amanshauser allerlei Philosophisches erörtert, antwortet er mit dem Geständnis, dass er von den vertrackten Ausführungen nichts kapiert habe, was allerdings nicht weiter tragisch sei, da ihm ohnehin „das Persönliche zwischen uns lieber und wertvoller ist“. Er schreibt über seine angegriffene Gesundheit, aber ohne Selbstmitleid, ohne den andern zur Sorge zu verpflichten, betont – auch hier, ohne nach Betroffenheit zu jagen – seine Zugehörigkeit zum Judentum in einer Art von fröhlichem Fatalismus: „Je bedrohlicher die Situation wird, desto sinnloser die Reaktionen. Dass dies besonders in Deutschland und Österreich deutlich wird, hängt mit der Geschichte seit 1914 zusammen: Zwei Weltkriege, einige Bürgerkriege und fehlgeschlagene Revolutionen, völlig durcheinander geworfene oder erledigte Gesellschaftsstrukturen – das ist ein widerliches Eintopfgericht, auf das ich nur deshalb verzichten kann, weil ich innerlich und wohl auch äußerlich einer anderen Gemeinschaft angehöre, die immer gefährdet war und ist und bleiben wird. Unser Abfall liefert den anderen ihren Marx und ihren Kreisky, oder ihren Rathenau und ihren Trotzki. Und wenn sie davon genug haben – kommt halt wieder ein Hitler.“

Amanshausers Pessimismus ist handgestrickter, bescheidener. Er erwähnt die ersten Symptome einer Krankheit, die zum Tode führt, findet sich mit ihr ab, sorgt sich jedoch um seinen Sohn. „Aber für Martin tut es mir leid. Er hört den ganzen Tag die heutige Idiotenmusik, kauft Platten und Posters mit diesen scheußlichen Troglodyten, und wenn ich mich dazu äußere, wirft er mir nur einen Hassblick zu. Manchmal sag ich mir: Vielleicht lebt man glücklicher, wenn man von Kind auf sein Gehirn mit diesem Schund hypnotisiert?“ – Das Kind von damals ist inzwischen selbst Schriftsteller geworden. Seine Romane und Gedichte lassen vermuten, dass man unter Schundhypnose nicht nur glücklich lebt, sondern auch kommod schreibt.

(Erich Hackl, Rezension in der Presse vom 7. Jänner 2006)

Peter Michael Braunwarth: Wort- und Bewußtseins-Händler

Der Briefwechsel zwischen Gerhard Amanshauser und Hermann Hakel

Briefe seien, meint Goethe, so viel wert, weil sie das Unmittelbare des Daseins aufbewahrten. Dieser Eindruck vermittelt sich auch dem Leser der sympathischen Korrespondenz zweier österreichischer Schriftsteller, die etwa dreißig Jahre von 1953 bis 1986 umfaßt. Die annähernd zweihundert Schriftstücke, die der Band präsentiert, sind persönliche Mitteilungen von Freunden, ohne Stilisierung und ohne das Schielen auf eine zukünftige Publikation. Hermann Hakel (1911–1987), nach Wien zurückgekehrter Emigrant, macht sich einen Namen als Herausgeber von Anthologien und der Literaturzeitschrift „Lynkeus“; Gerhard Amanshauser, Salzburger, Jahrgang 1928, studiert zunächst an der Technischen Hochschule, danach Germanistik und Anglistik und debütiert als Lyriker (Trakl-Preis 1952). Zwei ganz und gar unterschiedliche Temperamente, die sich womöglich gerade darum ideal ergänzen, führen hier schriftlichen Dialog. Amanshauser, der kontemplative, zurückgenommene und zurückgezogene Typus, wohl von seiner technischen Ausbildung her auch der nüchterne – und Hakel, der leidenschaftliche, aktive, energische und unternehmende, auch leichter in Rage geratende.

Es gibt ein paar bemerkenswerte Charakterisierungen von Dritten zu entdecken (Amanshauer, 1.3.1955): „Der einzige Schriftsteller, den man hier vertragen kann, ist der junge Thomas Bernhard, den Sie damals bei mir trafen; aber der ist noch ganz in verworrener Entwicklung. Zunächst imitierte er den weichen Trakl-Ton (mit viel Unglück), dann verfiel er der modernistischen Richtung, wurde wild, brutal, ekelhaft und unverständlich. Ich beeinflußte ihn gar nicht mit Worten; Sie wissen, daß mir jedes Lehrbedürfnis abgeht. Aber vor kurzem sprach er lang zu mir über die modernistische Richtung – es hatte ihn der Ekel vor sich selbst gepackt, und – ohne daß ihn jemand dazu gestoßen hätte (im Gegenteil!) – beschloß er, seine ›Dunkelheiten‹, die schon Aufsehen erregt hatten, auf Wahrheit zu überprüfen. Im Gespräch bringt dieser Mensch voll Unbeholfenheit ganz merkwürdige Sprachbrocken heraus. Es kann nichts anderes aus ihm werden als ein Dichter.“ Oder über Canetti (Amanshauser, Juli 1965): „Hast Du die ›Aufzeichnungen‹ von Canetti gelesen? Hier ist ein Stil, der ganz frei ist von dieser manieristischen Verkrampfung, die unseren besten Schriftstellern noch den vom Pen-Club bewachten Kopf kosten wird. (…) Es ist merkwürdig, wie wenig in diesen Aufzeichnungen eines Emigranten aus der Kriegszeit ›abgeurteilt‹ wird. Es entspräche den wissenschaftlichen Anstrengungen, wenn anstelle von Urteilen Beschreibungen, Diagnosen und Utopien treten würden, wenn man gegen das Einschnürende etwas Lockerndes setzen könnte.“ Hakel antwortet: „Ich weiß auch, daß Canetti da viel praktischer als ich verfährt (obwohl persönlich, privat, Juden gegenüber – auch zu mir – wenn er über die Deutschen und Europäer spricht – viel unerbittlicher, härter). Ich machs lieber umgekehrt.“

Geldsorgen sind bei beiden Schreibern der basso continuo dieser Korrespondenz. Immer wieder bemüht sich Hakel um Publikationsmöglichkeiten für den jüngeren Freund und Kollegen, sowohl bei Verlagen als auch bei Rundfunkanstalten. Er fühlt sich verantwortlich, gibt Rat, spornt an. Große Themen kommen zur Sprache, wie das unterschiedliche Naheverhältnis zur Bibel, die Bedeutung des Judentums, das Leiden an Österreich und dessen „vermanschter“ Atmosphäre. Während es Hakel mehrfach nach Deutschland verschlägt (München, Heidelberg), ist Amanshausers große Sehnsucht das „Immerland“ (Rose Ausländer) Italien. Privates und Intimes, wie etwa das Zerbrechen von Hakels Ehe oder Krankheiten in Amanshausers Familie, werden mit aller Diskretion angedeutet. Auf seiten Amanshausers blitzt oft sarkastischer Witz durch: über einige Prosastücke, die er dem Otto Müller Verlag eingereicht hatte, heißt es: „dort liegen sie und werden täglich mit Weihwasser bespritzt“. An anderer Stelle: „Man hat mir Vorwürfe gemacht, weil ich ein paar satirische Stücke an die Kronen-Zeitung verkauft habe, und einer sagte, Thomas Bernhard sei ein exklusives Callgirl, ich aber stünde am Gürtel. Vielleicht amüsiert Dich das.“

Der editorische Aufwand, der für das Buch betrieben wurde, hält sich in bescheidenen Grenzen. Das Impressum nennt Hans Höller als Herausgeber, das von Emmerich Kolovic gezeichnete Vorwort spricht von Herausgebern im Plural. Sei dem, wie ihm sei, außer einem kurzen Glossar mit gerade einmal 21 Stichwörtern wird dem Leser nur noch ein Namens-Verzeichnis an die Hand gegeben (ohne die für die Auffindbarkeit unerläßlichen Seiten-Angaben) und zwei knappe bio-bibliographische Übersichten zu den Korrespondenzpartnern. Gerne hätte man beispielsweise Präzises über Amanshausers Hofmannsthal-Essay erfahren; ein Lektürehinweis auf Ambrose Bierce bleibt anonym etc.

Hakel nennt die Literaten in einem frühen Brief „Wort- und Bewußtseins-Händler“. Daß man bei dem Gewerbe auch frei von jedem Koofmich-Geruch bleiben kann, beweisen diese Briefe eindrucksvoll.

(Peter Michael Braunwarth, Rezension in: Literatur und Kritik, [#?])

http://www.biblio.at/rezonline/ajax.php?action=rezension&medid=36539&rezid=23378

Weitere Bücher des Autor*s im Verlag:

Artistengepäck

Aufzeichnungen einer Sonde

Aus dem Leben der Quaden

Der anachronistische Liebhaber

Der Ohne-Namen-See

Der rote Mann wird eingeschneit

Der Sprung ins dritte Jahrtausend

Fett für den anonymen Kulturbetrieb

Fransenbuch

List der Illusionen

Mansardenbuch

Mansardenbuch & Terrassenbuch [2 Bücher im Schuber]

Moloch horridus

Ohrenwurst aus Österreich

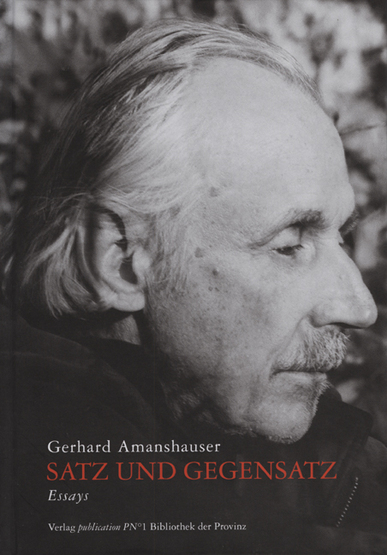

Satz und Gegensatz

Schloß mit späten Gästen

Sondierungen und Resonanzen

Terrassenbuch

Tische, Stühle, Bierseidel