Bei mir Kind

Prosa

Peter Reutterer

ISBN: 978-3-99126-103-2

19,5 x 13 cm, 116 Seiten, Hardcover

18,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Leseprobe (PDF)

Kurzbeschreibung

Mit dem neuen Prosaband versucht der Autor an seinen Debut-Erfolg von „Forsthaus“ anzuschließen. Dieses Mal steht die Lebensgeschichte der Mutter, die an der Seite eines Forstmannes Drillinge großzuziehen hatte, im Mittelpunkt. Ihr Schicksal ist modellhaft für viele Frauenschicksale der Nachkriegsgeneration in Österreich. Fatal, als Lehrertochter in das bäuerlich forstliche Umfeld an der Nordgrenze verpflanzt zu werden. Mit dem Schicksal dieser Frau werden die schulischen Erfahrungen des Erzählers, sowohl aus Sicht eines Gymnasiasten in den Siebzigern als auch eines über Jahrzehnte tätigen Literatur-Lehrers, in Verbindung gesetzt. Immer wieder geht es dabei um die Reflexion über das Wesentliche des Literarischen. Das Buch umkreist biographische wie soziokulturelle Wirklichkeit ungeschminkt und poetisch einzigartig.

Rezensionen

Walter Pobaschnig: [Rezension]Da ist der Blick in den Spiegel. Die Erinnerung. Die Mutter. Das Lesen in der Kirche. Und dann der Tod –

„Wir standen an der Grabeskante, gewillt, zu überleben. Rasch und radikal galt es, die Emotionen einzufrieren. Um gegen den Ansturm von außen und die Verzweiflung von innen gewappnet zu sein…“

Der Vater. Dienstpflicht. Das Oberhaupt. Kein Halt. Keine Grenzen. Seine Jugend und dann das Zerfallen des Körpers…

Wolfgang sagt, ich war still. Fleischwerdung. Demaskierung.

„Am Schreibtisch beginne ich von meinem Stummsein zu erzählen. Auf diese Weise verliere ich meine Sprachlosigkeit…“

Lebensfreude. Jahreszeiten. Trotz allem. Mit allem. Da und dort sein. Ein Leben…

Peter Reutterer, Schriftsteller und Musiker, gelingt mit „Bei mir Kind“ ein genial autobiographisch formal experimenteller Roman, der mit außergewöhnlicher Sprachwucht und -virtuosität in Lebensetappen, -ereignisse und -erinnerungen gleichsam hineinkatapultiert und dabei in Erschütterung wie Spannung fesselt.

Die mosaikartig orientierte Erzählform ist eine sehr direkte, die im Wechselspiel von Schilderung, Erinnerung wie literarischen Referenzen Lebensbilder, Umrisse Kontur gewinnen, wie auch wieder im Fortgang eines Lebens verschwinden lässt.

Es ist ein mitreißender Blickwechsel im Spannungsfeld eines Lebens in großer Aufmerksamkeit, Kritik wie Empathie gegenüber der Existenz und Mit-Existenz in Ort, Zeit und gemeinsamen Weg.

Ein autobiographischer Roman wie ein Sturm, der an größte österreichische Literaturtraditionen anschließt.

(Walter Pobaschnig, Rezension am Website Literatur outdoors – Worte sind Wege, veröffentlicht am 7. Juni 2022)

https://literaturoutdoors.com/2022/06/07/bei-mir-kind-peter-reutterer-prosa-bibliothek-der-provinz/

Alexander Peer: [Rezension]

Der aus dem Waldviertel stammende Peter Reutterer legt mit „Bei mir Kind“ ein Erinnerungsbuch vor, das den weiten Weg des mittlerweile pensionierten Lehrers und Autors aus Waidhofen an der Thaya bis in seine Salzburger Gegenwart skizziert. Die Skizze ist die dominierende Form. Diese Miniaturen entwerfen Streifzüge durch eine Biografie.

Persönliche Bekenntnisse mischen sich mit Erzählungen des ländlichen Lebens an der niederösterreichischen Peripherie und reichen bis in die corona-geplagten Tage. Im Zentrum stehen – wie schon in Reutterers 1997 erschienenem Prosadebüt „Forsthaus“ – die beiden Eltern. Diesmal erhält die Mutter mehr Platz in den Versatzstücken der Erinnerung. Sie wird literarisch noch einmal in Sprache gesetzt, 30 Jahre nachdem sie durch eigene Hand ins Schweigen eingetreten ist. Einmal heißt es, dass der Erzähler „irgendeine Ausgelassenheit der Mutter vermisst“. Als gebildete Frau mit Fantasie und Intellekt begabt, büßt sie beides mehr und mehr ein in der Enge der häuslichen Rollen als Mutter und Köchin. Die Empfindsamkeit der Mutter möchte der Autor bewahren, wenn er auf Seite 44 schreibt: „Von Beruf war meine Mutter Kindergärtnerin. Von Herzen war sie Kinderfreundin. Sie nahm die kindlichen Bedürfnisse ihrer Umgebung in die Hand.“

Obwohl ernste und die Familie prägende Themen das Buch durchziehen, gelingt es Reutterer, eine unverbildete Neugier und Freude zu bewahren. Hier will jemand seine Erlebnisse nicht verraten und wehrt sich gegen die drohende Verhärtung. Leicht ginge dies, folgte der Erzähler dem Vater, den eine Aura der Unnahbarkeit umgibt. Als Jäger und Forstverantwortlicher gehören Entscheidungen über Leben und Tod zum Alltag des Patriarchen. Als Familienernährer versteht er sich auch als Entscheider, ein wohl exemplarisches Rollenverständnis für viele Nachkriegsfamilien. Gerade im zur Übersensibilität neigenden Kind erscheint diese Vaterfigur bedrohlich. Es ist mehrmals von der „kleinen Figur“ des Vaters zu lesen. Die Anspielung auf den seinerzeit erfolgreichen Roman von Peter Henisch verrät auch ein wenig Eifersucht auf Kinder, die ihre Väter lieben können. Denn der Erzähler möchte seinen Vater lieben, dieser aber entzieht sich dieser Liebe und es gibt nur zwei Erinnerungen, in welchen der Vater weint und umarmt werden will. Aber in beiden Fällen sind die Kinder selbst schon lange Erwachsene und man ahnt, dass das Verpasste nie mehr heimgeholt werden kann. Wer Entscheidungen über Leben und Tod trifft, darf durch das Fühlen nicht unentschlossen werden, so könnte eine Formel lauten, die den Vater umklammert. Bedrückend wird diese Ohnmacht gegenüber Gefühlen vor allem dann, wenn Gemütserkrankungen die Familie heimsuchen. Sowohl die Mutter als auch der Bruder werden durch die fehlende Empathie noch fremder in einer Welt, die sich von Schwachen distanzieren muss. Ein besonderes Indiz für die Überforderung des Vaters ist der Umstand, dass er die Restauflage vom „Forsthaus“ aufgekauft hat, damit sie niemand anderer zu lesen bekommt. Dies und einiges mehr über lebenshemmenden Kontrollzwang offenbart der Band „Bei mir Kind“.

Auch wenn die Tonalität durch den leicht zugänglichen Stil und die anschaulichen Passagen durchaus Kindlichkeit simuliert, weist das Buch durch die literarischen Verweise eine zweite Ebene auf. Die persönlichen Erinnerungen werden durch Zitate ergänzt, kommentiert oder kontrastiert. Ob Hesse, Handke oder Houellebecq – es ist die Literatur der Türöffner für das Entdecken der Autonomie und die Überwindung ländlicher Starrheit: „Poesie bricht die Ketten des Kausalen und spielt unentwegt mit der Explosivität der Absurdität“, heißt es beim als Enfant terrible verschrieenen Franzosen.

Als „Enfant plausible“ hingegen entdeckt sich der Erzähler, wenn er zum „Geschlechtstier“ mutiert. Mit einfacher Offenheit zeichnet der Autor seinen Weg vom schüchternen Beobachter zum engagierten Tänzer nach, der über das Liebesspiel durchlässiger und in mehrfacher Hinsicht angreifbarer wird. Ein gesunder Protest gegen die väterliche Neurose, der dank der ruhigen und fürsorglichen Mutter gelingt.

Manche Formulierung ist etwas betulich, aber es überwiegt die sinnliche Faszination. Mit der Treue scheint es erst in der Ehe so richtig zu klappen, die auch nach Jahrzehnten noch als „wärmendes Lagerfeuer“ verstanden wird (S. 37).

Dem Text hätte allerdings ein genaueres Korrektorat gut getan, da sich einige leicht vermeidbare Fehler darin finden. Die kindliche Unerschrockenheit kehrt jedenfalls wieder im Alter, das naive Betrachten und Suchen darf sich entfalten. So lassen sich diese verstreuten Memoiren vom ersten Erwachen bis zum Abdanken aus dem Arbeitsleben interpretieren. Einfachheit als Orientierung zeigt sich auch in den literarischen Vorlieben und den philosophischen Haltungen. „Eine metaphysische Realität sollte aus einem einfachen Satz hervorleuchten“, heißt es auf Seite 53. Die Anstrengungen, die mit der Suche nach bahnbrechenden Ideologien und ihrer Umsetzung verbunden sind, verschwinden hinter dem Wunsch nach Versöhnung. Diesen Wunsch erfüllt sich Peter Reutterer mit diesem Buch selbst.

(Alexander Peer, Rezension im Buchmagazin des Literaturhaus Wien, online veröffentlicht am 13. Juni 2022)

https://www.literaturhaus-wien.at/review/bei-mir-kind/

Wolfgang Pirkl: Tyrannei hinter dem Jägerzaun

Es ist die 16. Buchveröffentlichung des Salzburger Autors mit Waldviertler Wurzeln und sie schließt inhaltlich an sein Debut an („Forsthaus“ 1997, ebenfalls in der Bibliothek der Provinz). Mit geradezu Thomas -Bernhardschem Furor ersteht gleich zu Beginn die brutal autoritäre „Forsthaus“-Welt des Vater wieder auf, die Kindheit und Jugend des Ich-Erzählers geprägt und das Leben seiner „guten Mutter“ verdüstert hat. War es bei Reutterers Erstling vor allem der Bruder, dem auf berührende Weise besondere Aufmerksamkeit galt, so ist es nun die Mutter, die unter der provinziellen Tyrannei immer mehr verstummt und der „Selbstvernichtung“ anheimfällt. Das Buch ist dennoch weniger eine Hommage an die Mutter wie bei Handkes „Wunschloses Unglück“ oder Hackls „Dieses Buch gehört meiner Mutter“, es ist vielmehr eine (weitere) Abrechnung mit der Welt des Vaters. Starke Worte fallen in diesem Zusammenhang: „Bestialität“, „Horror“, „wie Hitler“, „Diktatur“, „hinrichten“; Männer und insbesondere der Vater sind vor allem „Geschlechtstiere“. Erotik und Sexualität spielen – nebenbei bemerkt – generell eine große Rolle bei der Schilderung von Aufwachsen und Leben des Ich-Erzählers. „Es gibt kaum bedeutende Literatur, die ohne den Mut zum erotischen Erzählen auskommt“, schreibt Reutterer und bringt diesen Mut in ungewöhnlich hohem Maße auch auf.

„Bei mir Kind“ enthält entschieden mehr als die Erinnerungsarbeit an Kindheit und Jugend im Schatten des machttrunkenen Vaters, der aufopfernden Mutter sowie der furchtbaren Vor- und Todesfälle in der Familie. Das Buch liest sich wie eine Lebensbilanz, es ist aber auch ein vielfältiges Lebens-Journal. Ein Journal mit Einträgen zur Rolle der Musik und ganz besonders der Literatur, mit Reflexionen über das Schriftsteller- und Lehrersein sowie den Pensionsantritt – alles durchsetzt mit Rekursen auf die eigenen Publikationen und mit skizzenhaften Naturschilderungen, in denen Seen und Teiche prominente Metaphern für Unergründliches sind. Ob in diesen Journaleinträgen die tagebuchartigen und meinungsbetonten Passagen (etwa über die Lehrpläne oder die pädagogische und didaktische Situation des Unterrichtens) dem biografischen Teil über das dunkle Elternhaus nicht die Wucht und Intensität nehmen, sei allerdings dahingestellt.

Spannend ist die Frage nach dem Verhältnis des erzählten Ichs zum Autor. Bei keiner Literatur (die reine Autobiographie ausgenommen) sind diese deckungsgleich, sind vielmehr mit fiktiven oder verfremdenden Elementen durchsetzt. Bei Peter Reutterer allerdings erschrickt man fast über die Offenheit, mit der mitunter intime Details erzählt werden, und wünscht sich, dieses Ich wäre nicht vollständig der befreundete Autor. Dies blitzt auch auf, wenn er seinen Namen zu „Roderer“ verfremdet, doch dann finden sich wieder so viele klare Verweise auf Vita und frühere Schriften, dass man es nur als Selbstbezüglichkeit und Selbstoffenbarung verstehen kann.

Zu den großen Vorzügen dieses Prosabandes, der wahrscheinlich zum Besten gehört, was Reutterer geschrieben hat, gehört die karge, aber kraftvolle Sprache, die – sich mit namhaften Vorbildern wie Hesse und Handke messend – auch den hohen Ton nicht scheut. Die vielen literarischen Weggefährten des Autors bestimmen auch sein Schreiben. Nicht als Erfindung, wie er formuliert, sondern als „wahrhaftige Findung“ seiner eigenen Geschichte, mit der er – hart mit sich selbst – die Schichten seiner Persönlichkeit freilegt und ihr literarische Form gibt.

Ein wirklich beachtliches und beeindruckendes Buch.

(Wolfgang Pirkl, Rezension via Dorfzeitung.com online veröffentlicht am 30. Juni 2022)

https://dorfzeitung.com/archive/92651

Günter Helmes: Zwischen Ehrensperger, Hackl, Hesse und Stifter

Peter Reutterer schreibt in „Bei mir Kind“ über seine Herkunftsfamilie, sich selbst – und über Welten von gestern und heute

Womit beginnen, wenn für ein Buch mit Schönheitsfehler gewonnen werden soll? Mit dem zuweilen den Atem stocken lassenden Lesevergnügen an einem gehaltreichen, in Teilen ungewöhnlich intimen autobiographischen Text, der diverser literarischer Anklänge zum Trotz doch kompositorisch und stilistisch ganz eigenständig ist? Oder mit dem Ärger über eine indiskutable Leistung des Lektorats? Das eine läuft vermutlich – um den Preis des faden und hartnäckigen Nachgeschmacks allerdings – auf ein Weiterlesen der Besprechung hinaus, das andere möglicherweise auf einen baldigen Lektüreabbruch. Was ist wahrscheinlicher, was wiegt schwerer, was schadet dem Buch mehr?

Zum einen und im Vertrauen auf die nicht leicht zu brechende Neugierde des Lesers: Hat man sich mit einem Übermaß an Tippfehlern und mit dem plötzlichen Abbruch eines Satzes bzw. eines ganzen Absatzes sogar abgefunden, hat man zudem gelegentliche stilistische Unfertigkeiten als ein Übel abgetan, dem man leicht hätte zu Leibe rücken können, dann stellen sich die Freude über weltkundliche Bereicherungen und ästhetische Zugewinne und im Zusammenhang damit Respekt vor einer erfahrungs-, wirklichkeits- und reflexionsgesättigten literarischen Leistung voller Poesie ein.

Zum anderen und als weiterer Anreiz: Blättert man nach der empfehlenswerter Weise durch Anstreichungen unterstützten Lektüre noch einmal durch das mit gut 100 Seiten eher schmale doch inhaltspralle Buch, ist man von der thematischen Vielfalt doch einigermaßen überrascht. Ihr Ausmaß, das an dieser Stelle nur stichwortartig angedeutet werden kann, entgeht einem bei der Lektüre selbst möglicherweise deshalb, weil Reutterer nicht chronologisch, thematisch Strang für Strang oder nach einem an Personen orientierten Ordnungsprinzip erzählt, sondern Abschnitte von meist weniger als einer Seite kunstvoll aneinanderreiht, die aufgrund von Assoziationen, der Eigenmacht des Erinnerns oder geläufigen mündlichen Erzählpraktiken scheinbar ‚locker‘ und ‚spontan‘ miteinander in Verbindung stehen bzw. gebracht werden. So kommt es, dass man auch nach Dreiviertel Text und mehr ein weiteres Mal zurück in die Kindheit des Autors und zu Mutter und Vater geführt wird.

Reutterer erzählt von seiner überall von Disziplinierung und dem Schuld- und „Sünden-Denken des Katholizismus“ durchdrungenen Kindheit und Jugend im Waldviertel der 1950er und 1960er Jahre, in dem das skrupellose „Geschlechtstier von Gottes Gnaden“, der Pfarrherr, im Zusammenwirken mit Förster, Gendarm und willfährigem Arzt das Sagen hatte, von dem „Gemetzel unter den Kinderpsychen“ in der Schulzeit, an dem sich nur wenige Lehrer nicht beteiligten. Er erzählt vom trüben, durch eine Drillingsschwangerschaft über Nacht „erledigt[en]“ Leben seiner vor der Zeit durch eigene Hand aus dem Leben scheidenden Mutter und demjenigen seines Vaters, der „vor nichts Halt“ machte, so „wie Hitler keine Grenzen respektierte“, von der Ehe dieser Eltern, die die unablässig sorgende und angestrengt Heiterkeit vorspielende Mutter in „erdrückende[] Verzweiflung“ stieß. Vom meist liebevollen Umgang zwischen ihm, einem Sensibelchen, und seiner als „Kinderfreundin“ erinnerten Mutter und dem über die Jahrzehnte mehr als spannungsreichen Verhältnis zum Vater, von den Geschwistern, vor allem dem früh versterbenden Bruder, vom Leben in dieser auf Biegen und Brechen auf Prestige erpichten „Herkunftsfamilie“ obendrein, die „als Festung angelegt und abgeschottet war“.

Dabei lässt er dem despotischen, soldatischer Werte- und Lebenswelt (Hierarchiedenken, Pflicht, Kameradschaft, Aufopferung etc.) huldigenden Vater, den man getrost als egomanisches, an Ich-Spaltung leidendes Ekel mit Hang zur Bigotterie und zu Übergriffen bezeichnen kann, aber insofern Gerechtigkeit widerfahren, als er auch von den Verkümmerungen und Versehrungen erzählt, die dieser als Kind auf einem von Not, Mangel und Pflicht bestimmten Bauernhof erleiden musste. Der Vater: Täter und Opfer zugleich.

Reutterer erzählt aber auch von Freunden und Freuden aus der Kindheit, vom frühen Gitarrenunterricht, der für ihn lebensbestimmend werden sollte, von seinen ersten literarischen Versuchen (inkl. Auszügen) und – mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein – seinen ersten Veröffentlichungen, vom Studentenleben in Salzburg innerhalb und außerhalb der Hörsäle. Von seiner Begeisterung für die Natur, von seinem fordernden, jahrzehntelangen Leben als Deutsch- und Lateinlehrer in der durch Modularisierung zusehends auf „geistlos standardiesierte[s] Unterrichtsgeschehen“ zurückgeschnittenen gymnasialen Oberstufe, von kunstgesättigten Romaufenthalten und dem Pensionistendasein als „jung gebliebene[r] Schriftsteller[]“ inklusive des ersten und zweiten Lockdowns, über Film und Fernsehen (Western, James Bond-Filme) und die kulturelle Beeinflussung durch ein vermeintliches Trivialmedium wie den Comic und die mehr oder minder ‚hohe‘ Literatur:

Thomas Bernhard, Enid Blyton, Christoph Braendle, Hans Eichhorn, Max Frisch, Johann Wolfgang Goethe, Hermann Hesse, Michel Houellebecq, Peter Handke, Hugo von Hofmannsthal, Franz Kafka, Milan Kundera, Haruki Murakami, Robert Musil, Paul Nizon, Rainer Maria Rilke, Gerhard Roth, Arthur Schnitzler, Friedrich Torberg, Jakob Wassermann, Stefan Zweig – diese Aufzählung sehr unterschiedlicher, z.T. sich regelrecht aneinander stoßender Autorenprofile ist gewiss nicht vollständig und unterschlägt zudem eine ganze Reihe von Sachbuchautoren, die Reutterer ebenfalls als Gewährsmänner ins Feld führt.

Vor diesem Hintergrund lässt sich mühelos nachvollziehen, wenn Reutterer bekennt: „Mich haben Therapien, aber auch Bücher und die Musik aus der doppelbödigen Rechtschaffenheit des dunklen Vaterhauses gerettet.“

Bliebe noch zu erwähnen, dass Reutterer sich selbst als „mentalen Mix aus Erotik und Spiritualität“ sieht. Das ist zwar nicht falsch, aber nur die halbe Wahrheit, lässt sich Reutterer doch auch als Naturenthusiast und Sozialkritiker beschreiben (wobei Politik sui generis nur am Rande und hinsichtlich Bildungspolitik eine Rolle spielt). Aber es stimmt schon, Spiritualität (bspw. Hesse und Murakami) und insbesondere Sinnlichkeit, Erotik und Sexualität, Mädchen und Frauen sind über den gesamten Text hinweg ein, wenn nicht das zentrale Thema schon für das Kind, dann den Jugendlichen, den Erwachsenen in seinen besten Jahren und auch noch für den Mann auf der Schwelle zum Greis Peter Reutterer. Warum? Reutteres Antwort in Bei mir Kind wie in all seinen anderen Büchern lautet: Weil „Sinnlichkeit für Sinnstiftung unverzichtbar ist.“

(Günter Helmes in Ausg. 08-2022 des Rezensionsforums literaturkritik.de, online veröffentlicht am 23. August 2022)

https://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=29087

Brita Steinwendtner: [Rezension]

In Peter Reutterers Roman mit dem schönen Titel „Bei mir Kind“ klingen viele Motive an, die in ein Netzwerk von Zeithistorie und persönlichem Erleben eingebunden werden: Eine zärtliche Liebeserklärung an die eigene Mutter, ein Plädoyer für die geschundenen Frauen einer patriarchalischen Gesellschaftsordnung in den einsamen Höfen und Dörfern des Waldviertels, eine schonungslose Retrospektive auf sich selbst in den Verfehlungen und Glücksmomenten eines Lebens und schließlich die Suche nach dem verlorenen Zauber einer Landschaft, dem Nordland seiner Kindheit. Ein berührendes Wiedererkennen für Viele, die Ähnliches erlebt haben.

(Kurz-Besprechung: Brita Steinwendtner)

Weitere Bücher des Autor*s im Verlag:

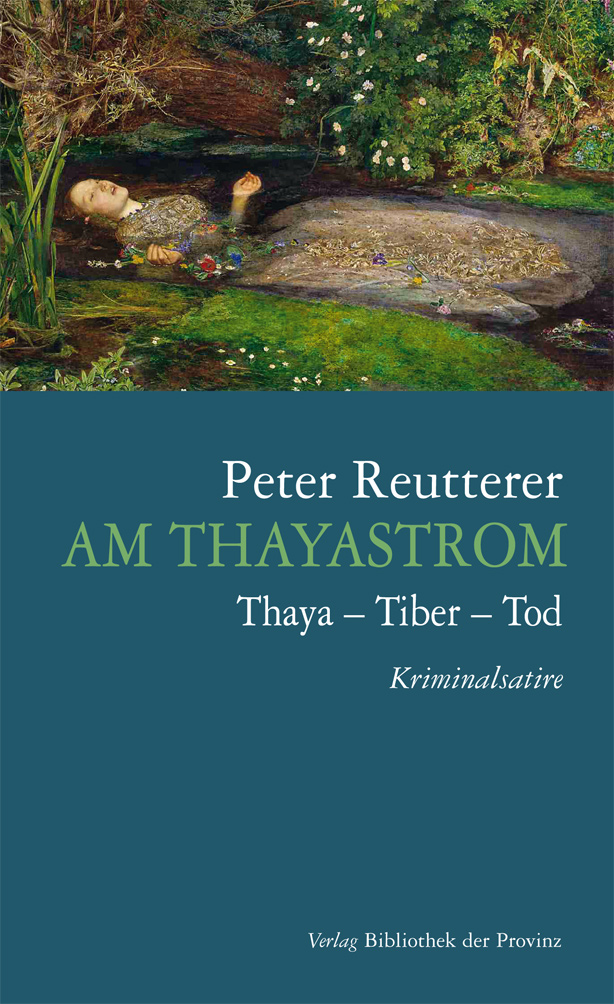

Am Thayastrom

Der Filmgänger

Forsthaus

In Italien und Augenblicklich

Langsame Einkehr

Lokalaugenschein

Schräglage