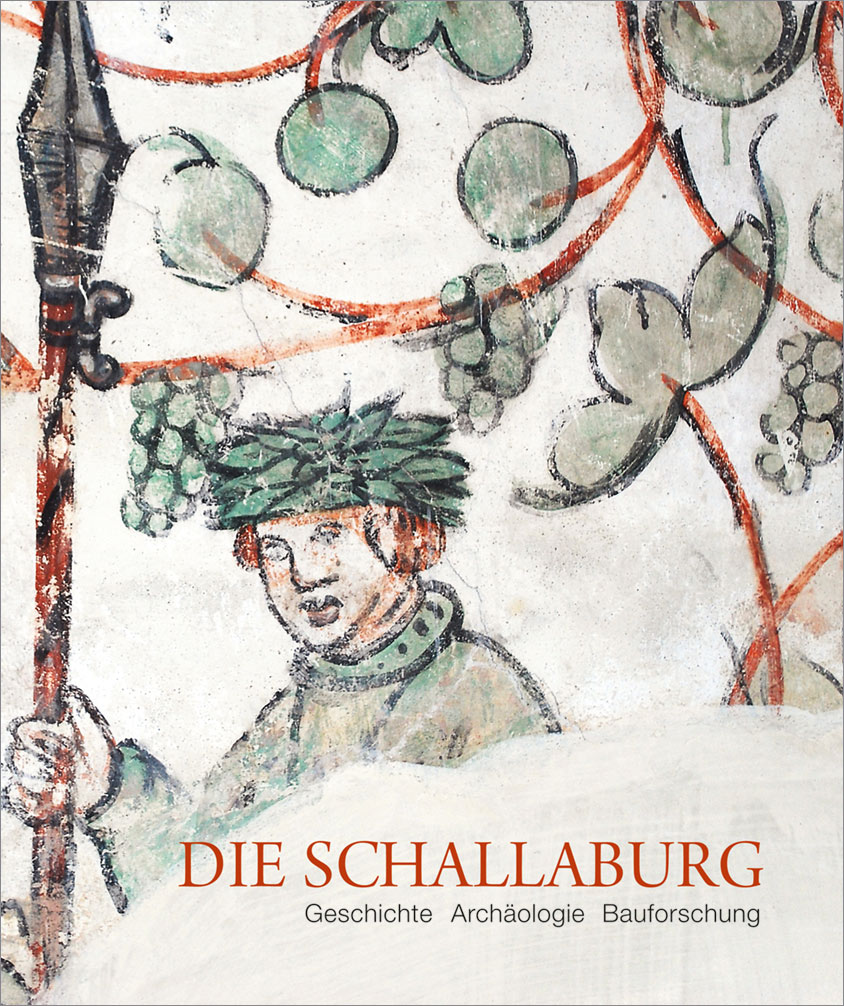

Die Schallaburg

Geschichte · Archäologie · Bauforschung

Peter Aichinger-Rosenberger

ISBN: 978-3-901862-31-1

29,5×24,5 cm, 414 Seiten, zahlr. farb. Abb., graph. Darst., Kt., Hardcover m. Schutzumschl.

38,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Leseprobe (PDF)

Kurzbeschreibung

Bieten oftmals Festtage, Jubiläen oder Gedenkfeiern Anlass für die Herausgabe von Chroniken oder Fachpublikationen, so gaben auf der Schallaburg die seit dem Jahr 2008 erfolgten notwendigen Umbaumaßnahmen den Anstoß für eine umfassende Neubearbeitung von deren Bau- und Herrschaftsgeschichte.

Die weithin sichtbare, auf einem Hügelsporn situierte mächtige Anlage mit hoch aufragendem Turm liegt wenige Kilometer südlich von Melk. In den Jahren von 1968 bis 1974 vor dem Verfall gerettet, zieht das zu den bedeutendsten Renaissanceburgen Mitteleuropas zählende, seither als Ausstellungszentrum genutzte Schloss jährlich unzählige Besucher an.

Während der reich mit Terrakotten geschmückte, den Besuchern wohl vertraute große Arkadenhof als Synonym für die Schallaburg gilt, ist der kleine Arkadenhof – um den sich die eigentliche Kernburg gruppiert – nur kaum bekannt. Jedoch genau im Bereich der Kernburg erforderten die für einen zeitgemäßen Ausstellungsbetrieb notwendigen baulichen Maßnahmen eine archäologische Grabung, die neue Erkenntnisse vor allem zur hochmittelalterlichen Baugeschichte der Burg erwarten ließ.

Das große Engagement der ständig im interdisziplinären Austausch stehenden Forscher, der Einsatz moderner naturwissenschaftlicher Methoden sowie die überraschenden Grabungsergebnisse führten zu unzähligen neuen, die Geschichte und die Baugeschichte der Burg betreffenden Ergebnissen, wodurch bislang gültige Annahmen zahlreich präzisiert, aber auch in vielen Bereichen revidiert werden konnten.

Mehr als 30 Jahre nach dem Erscheinen der ersten und bislang einzigen umfassenden Publikation über die Schallaburg liegt nunmehr ein Werk vor, das den Versuch einer Gesamtdarstellung der Bau-, Besitz- und Wirtschaftsgeschichte der Schallaburg sowie von deren Stellung bzw. Bedeutung im österreichischen wie auch europäischen Kontext unternimmt.

Während das erste Kapitel Beiträge zur Besitz- und Wirtschaftsgeschichte umfasst, ist das zweite der Archäologie gewidmet. Beiträge zur Bau- und Kunstgeschichte der Schallaburg sowie auch deren bildliche Darstellung sind Inhalt des dritten und letzten Kapitels.

Unzählige Abbildungen, Veduten, Pläne sowie Rekonstruktionen der Anlage bereichern bzw. ergänzen die Ausführungen der einzelnen Autoren.

(Peter Aichinger-Rosenberger in der Einleitung)

[Diese Publikation erscheint anlässlich der wissenschaftlichen Neubearbeitung der Geschichte und Baugeschichte der Schallaburg.]

[Hrsg.: Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H. |

Red.: Peter Aichinger-Rosenberger |

Organisation: Petra Pinkl, Birgit Schranz, Judit Zeller |

Mit Beiträgen von: Peter Aichinger-Rosenberger, Ralph Andraschek-Holzer, Wolfgang Breibert, Hermann Dikowitsch, Gerhard Floßmann, Oliver Fries, Michael Grabner, Alois Hinterleitner, Renate Holzschuh-Hofer, Sandra Karanitsch-Ackerl, Johannes Kritzl, Erwin Kupfer, Robert Kuttig, Klaus Löcker, Jochen Martz, Gustav Reingrabner, Patrick Schicht, Sirri Seren, Sabine Weigl, Christiane Wolfgang, Andreas Zajic, Roman Zehetmayer]

Rezensionen

Erich Broidl: [Rezension]Die Schallaburg, die in den Jahren 1968 bis 1974 durch das Land NÖ vor dem Verfall gerettet wurde, stellt durch ihre einzigartige Renaissancearchitektur und durch den Arkadenhof eine Rarität innerhalb der Burg- und Schlossanlagen Österreichs dar. Das Besondere an diesem Buch ist die Zusammenschau verschiedener Disziplinen, was es einerseits sehr abwechslungsreich erscheinen lässt, auf der anderen Seite aber auch verschiedene Blickwinkel und Sichtweisen in die Bauforschung einbringt. Auf alle Fachartikel einzeln einzugehen wäre zu ausufernd und für eine Rezension aus meiner Sicht nicht zielführend. Die Besonderheit – die Interdisziplinarität – wäre an dieser Stelle vor allem hervorzuheben und zu würdigen. Das Buch gliedert sich in drei Bereiche: Geschichte – Archäologie – Baugeschichte, Bauforschung und Kunstgeschichte.

Die Darstellung der Geschichte beschäftigt sich in erster Linie mit den Besitzern der Schallaburg (Grafen Schalla, die Losensteiner, die Stubenberger und Kletzl und zuletzt die Tinti). Neben der klassischen quellenkundlichen Darstellung der Besitzerfamilien treten auch moderne Ansätze der Kulturgeschichtsforschung, nämlich das Interview, in unserem Fall mit dem Ehepaar Karlheinz und Elisabeth Tinti, die dadurch ihre Erinnerungen an das Leben auf der Schallaburg der Nachwelt in erzählerischer Form weiter gegeben haben. Der Teil Archäologie beschreibt die Grabungen im Kapellenhof (2008) und im großen Arkadenhof (2009/10). Der Autor Wolfgang Breibert nimmt in diesem Zusammenhang auch immer Bezug auf die Sanierungsarbeiten zwischen 1968 und 1974, die ebenfalls archäologisch begleitet wurden. Die Besonderheit in diesem Abschnitt des Buches ist die Präsentation von ausgewählten Funden der Grabung, die noch dazu in einen realienkundlichen Kontext gestellt wurden. Stilus, Rädchensporn, Hufeisen, Schlüssel, Knochenschnitzereien und keramisches Fundmaterial werden detailreich und vergleichend beschrieben. Der Großteil des Werkes widmet sich freilich der bauhistorischen Untersuchung des Schlosskomplexes, die vom Oktober 2009 bis November 2010 dauerte. Zahlreiche Pläne zeichnen ein plastisches Bild der Entwicklungslinien der Burgbereiche, wobei die vergleichende Bauforschung immer wieder Parallelitäten zu anderen historischen Bauwerken im Donauraum zum Vorschein bringt. Diese Arbeitsweise ermöglicht es, Entwicklungen im Burgen- und Schlossbau durch die Jahrhunderte nachzuzeichnen und in Phasen zu gliedern, wodurch Datierungen und Zuordnungen zugelassen bzw. erleichtert werden können. Die zahlreichen Planskizzen lassen häufig durch farbige Unterlegungen die unterschiedlichen Bebauungs- und Überbauungsphasen erkennen. Auch hier sind es wieder Detailuntersuchungen und -darstellungen wie zum Beispiel die Säulen im Kapellenuntergeschoß, die auf einer Bildtafel dargestellt werden oder der Krypta-Vergleich auf Seite 228, der die Umzeichnungen von Oberranna, St. Pantaleon, Göss und der Schallaburg zeigt.

Interessant ist auch die Darstellung der Schallaburg im Hochmittelalter, wobei besonders das fortifikatorische Element herausgearbeitet und mit anderen Objekten verglichen wurde. Eine Gegenüberstellung von Luftbildern der Schallaburg und der Burg Gars auf Geländespornen zeigen mit weiteren Grundrissdarstellungen Ähnlichkeiten in der Entwicklung des Burgenbaus auf.

Breiten Raum nimmt der Ausbau der Schallaburg zum Renaissanceschloss durch die Losensteiner ein. Die Autorin Renate Holzschuh-Hofer stellt Vergleiche mit der Architektur der Wiener Hofburg an und postuliert eine intensive Konzentration des Auftraggebers Hans Wilhelm von Losenstein auf seine Bauwerke. Um einen weiteren Beitrag dieses Werkes besonders hervorzuheben sei Ralph Andraschek-Holzer, der Leiter der Topographischen Sammlung der Nö Landesbibliothek zu nennen, der Schallaburg-Ansichten zwischen 1650 und 1970 vorstellt. Die Burganlage wurde von Matthäus Merian d.Ä. bereits 1656 als Kupferstich „porträtiert“. Der Autor wählte ebenfalls den „komparativen“ Ansatz, indem er bildliche Überlieferungen auch anderer Schlossbauten vorstellt und dadurch verschiedene Entwicklungslinien erkennbar werden. Die Materialbasis zu diesem Abschnitt bildet die Topographische Sammlung der Niederösterreichischen Landesbibliothek, in welcher das Gros der zeichnerischen, druckgrafischen und fotografischen Aufnahmen zum Thema Schallaburg aufbewahrt wird.

Abschließend sei festgestellt, dass nur einige Artikel hier gesondert hervorgehoben und besprochen wurden. Diese Einschränkung war notwendig wegen des enormen Umfangs des Werkes. Keineswegs soll die Qualität der nicht besprochenen Beiträge dadurch minder bewertet werden. Vielmehr soll das „Anreißen“ einiger Fachartikel das Interesse für das Ganze wecken, weil JEDER der Beiträge höchste Fachkompetenz der Autoren zum Ausdruck bringt. Schließlich ist noch auf dei drucktechnische und grafische Ausgestaltung des Buches gesondert zu verweisen, weil Inhalt und Gestaltung hier kongenial miteinander verknüpft wurden.

Das Autorenverzeichnis liest sich wie ein „Who is who“ der Baugeschichtsforschung in Österreich und soll deshalb hier auch angeführt werden: Peter Aichinger-Rosenberger, Ralph Andraschek-Holzer, Wolfgang Breibert, Hermann Dikowitsch, Gerhard Floßmann, Oliver Fries, Michael Grabner, Alois Hinterleitner, Renate Holzschuh-Hofer, Sandra Karanitsch-Ackerl, Johannes Kritzl, Erwin Kupfer, Robert Kuttig, Klaus Löcker, Jochen Martz, Gustav Reingrabner, Patrick Schicht, Sirri Seren, Sabine Weigl, Christiane Wolfgang, Andreas Zajic, Roman Zehetmayer. Großes Lob dem gesamten Team!

(Erich Broidl, Rezension in: Das Waldviertel. Zeitschrift für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels und der Wachau, 62. Jahrgang, Heft 1/2013)

Weitere Bücher des Autor*s im Verlag:

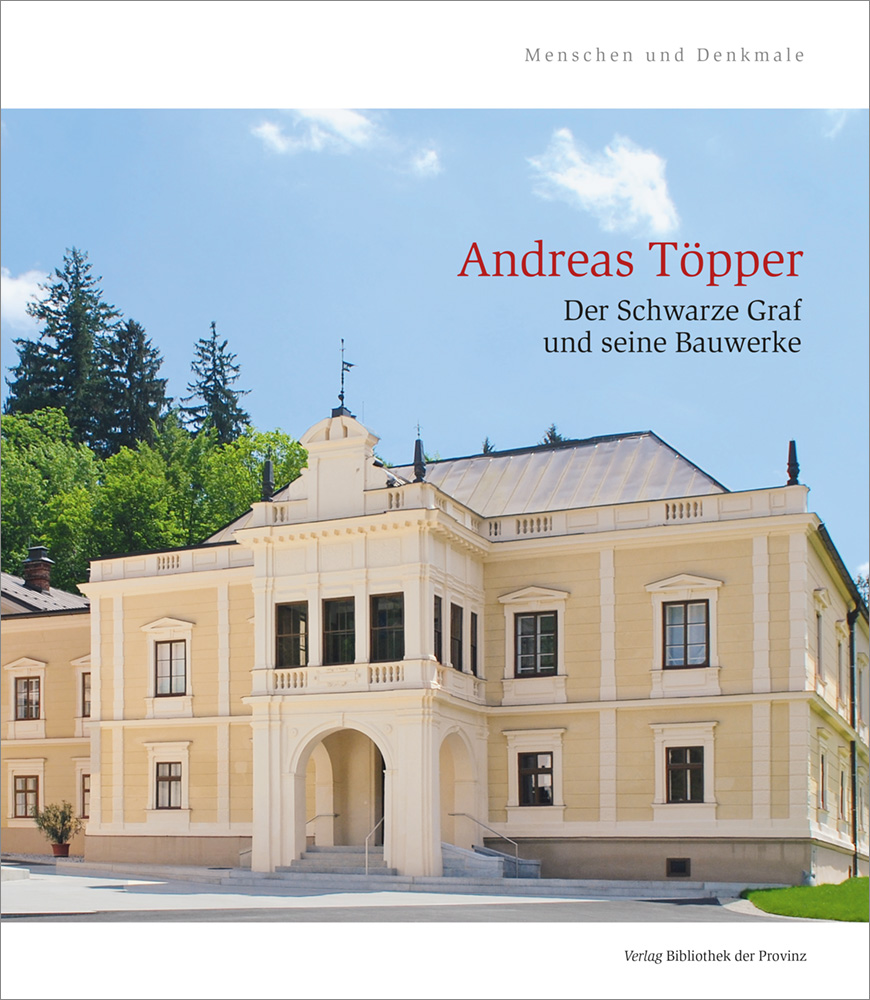

Andreas Töpper – Der Schwarze Graf und seine Bauwerke

Ehemalige Synagoge St. Pölten

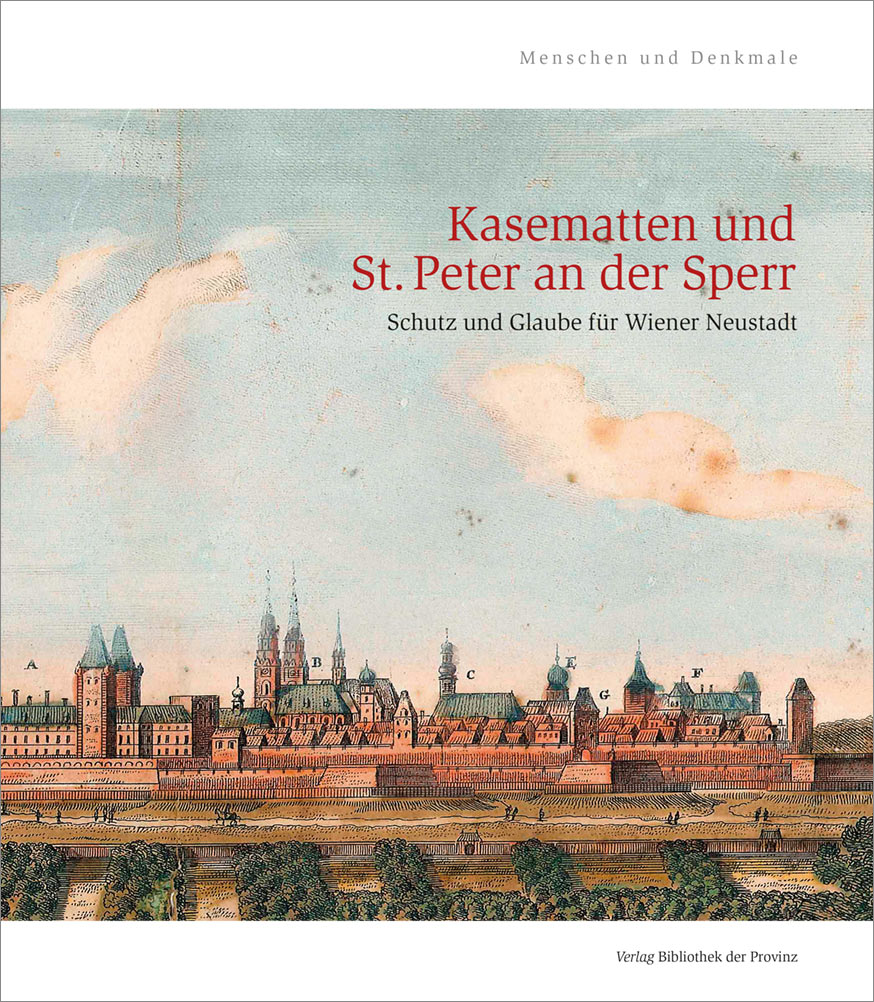

Kasematten und St. Peter an der Sperr

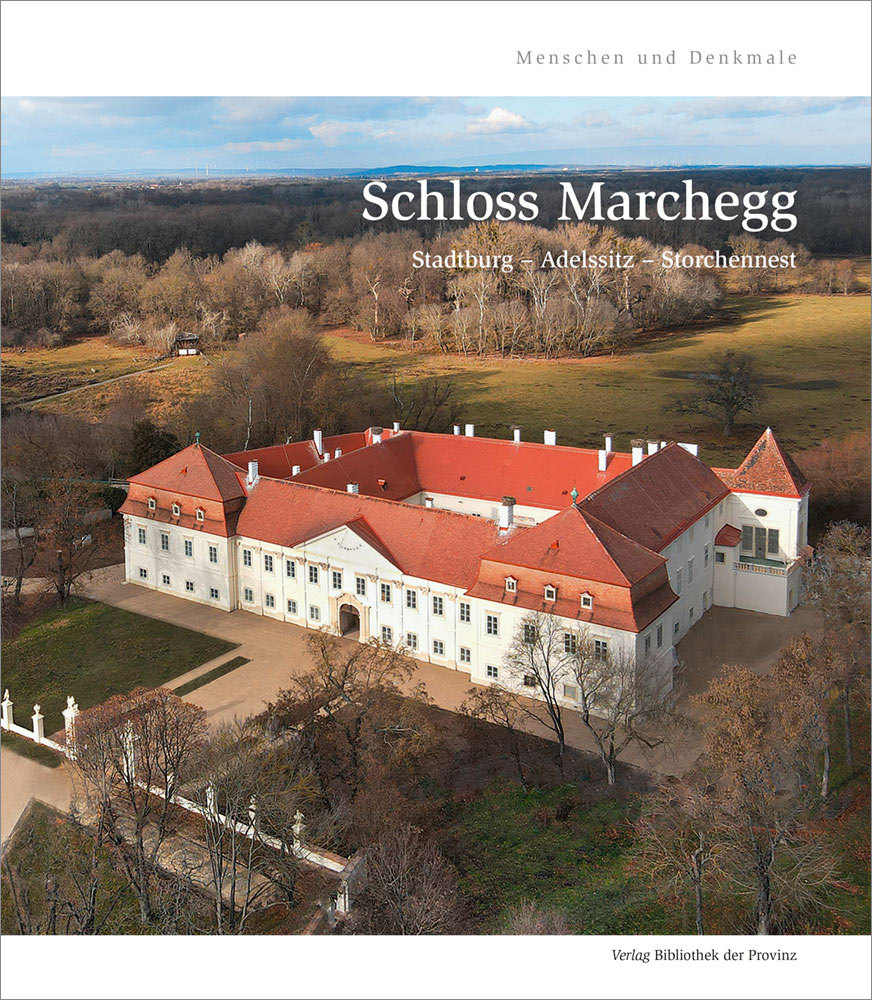

Schloss Marchegg

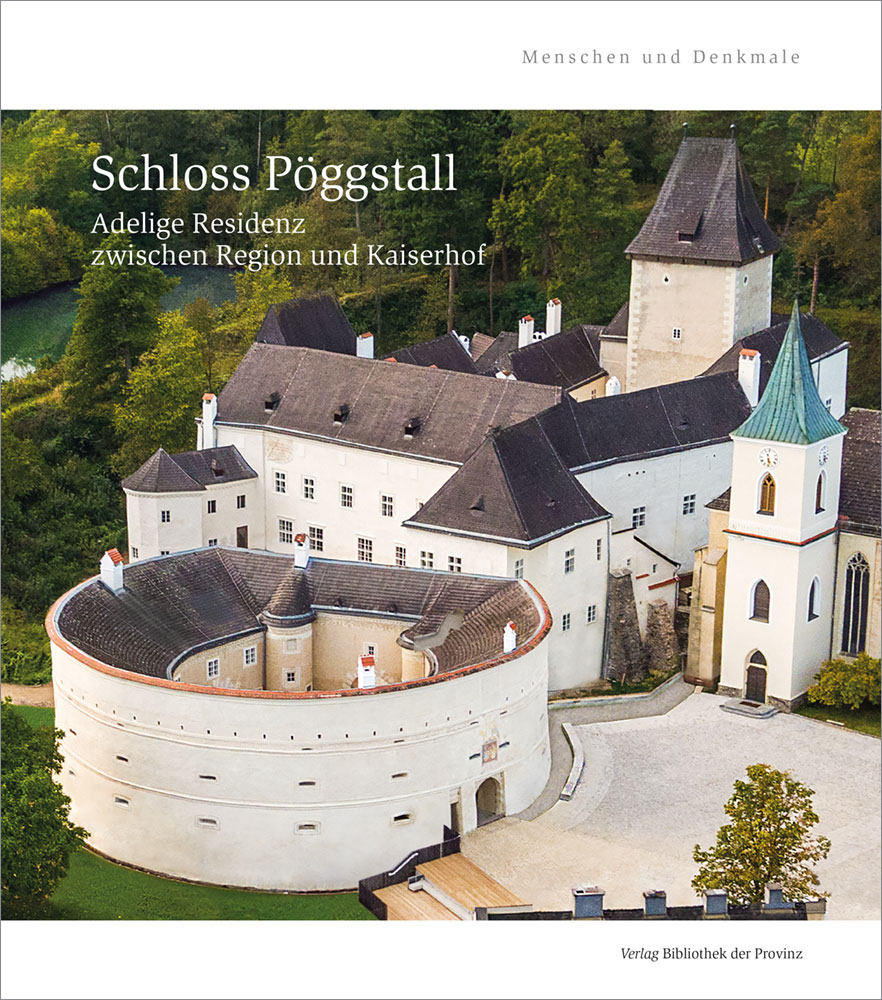

Schloss Pöggstall