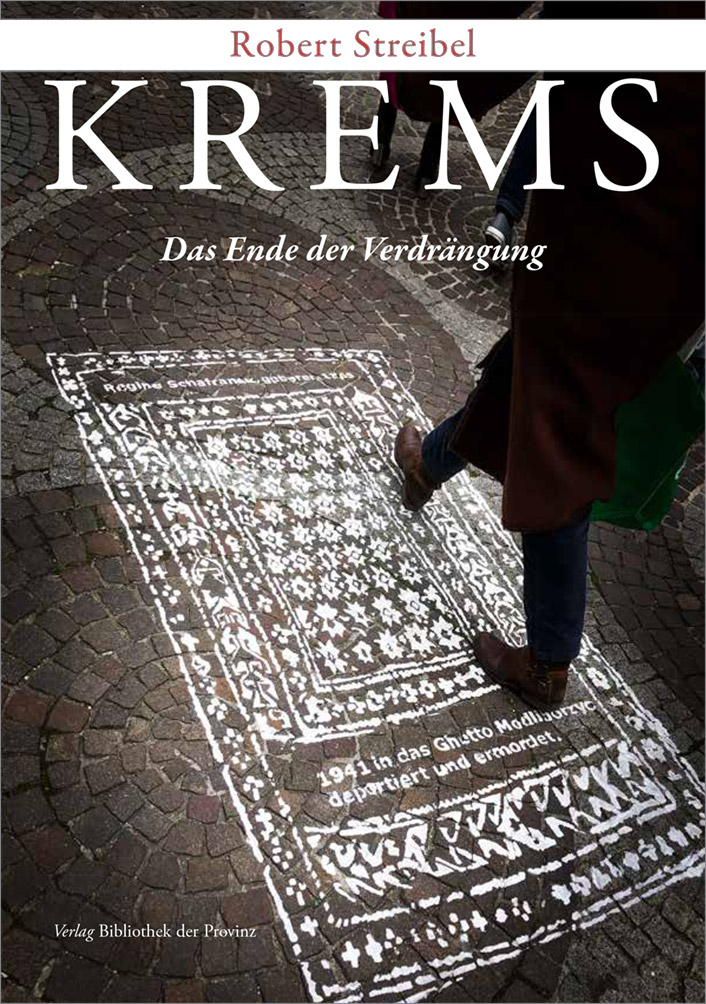

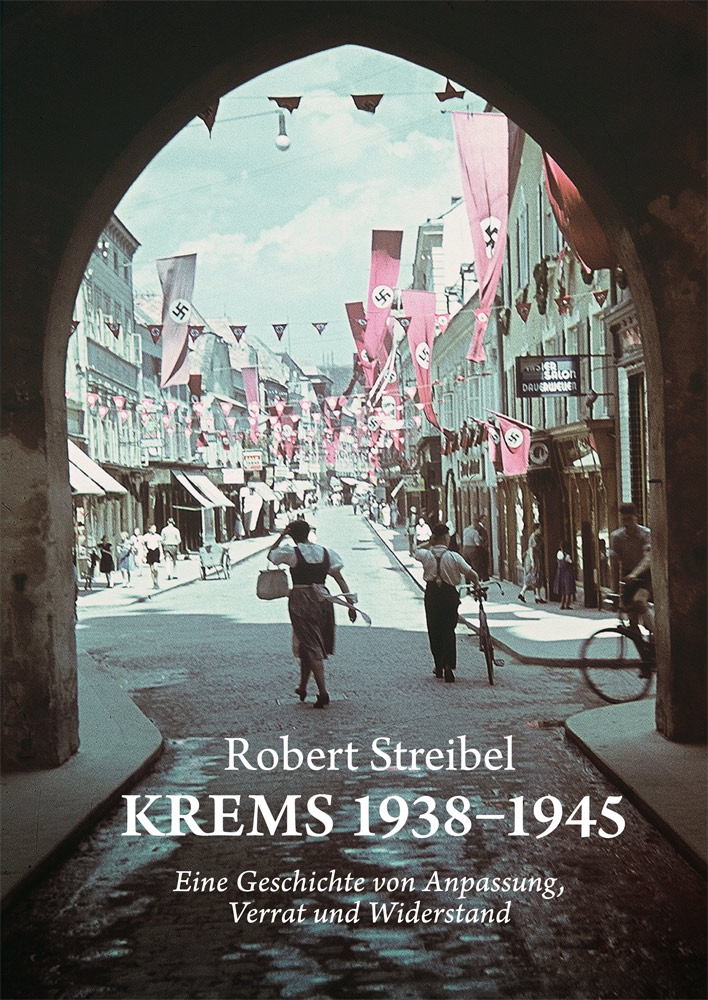

Krems 1938–1945

Eine Geschichte von Anpassung, Verrat und Widerstand

Robert Streibel

ISBN: 978-3-99028-330-1

21×15 cm, 528 Seiten, 86 farb. Abb., Hardcover

29,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Leseprobe (PDF)

Kurzbeschreibung

Robert Streibel ist ein Sonderfall unter den Historikern, und ein Sonderfall auch unter den Geschichtspublizisten: akribisch genau in seinen Recherchen; originell in der Art, wie er seine Stoffe ergründet; unbeirrt in seiner Beständigkeit; leidenschaftlich in der Zuneigung zu den Verfolgten. Er reibt sich an der Geschichte, zeigt, wie gegenwärtig sie noch ist, und zwar so, dass diese Gegenwärtig anderen einleuchtet. Er ist also nicht nur Forscher und Chronist, sondern auch ein Geschichtsaktivist, der den Propagandisten des Vergessens und Verharmlosens heimleuchtet. Sein herausragendes, immens spannendes Werk über Krems in der Nazizeit ist zum Teil schon vor Jahren entstanden, hat aber nichts von seiner Aktualität eingebüßt. In ihm steht der Satz: „Das Beispiel Krems zeigt, dass Erfolg in der Gedenkarbeit nur möglich ist, wenn man einen langen Atem besitzt.“ Weil er diesen Atem hat, ist Robert Streibel einer der erfolgreichsten Gedenkarbeiter überhaupt. Auch einer der radikalsten, und von allen, die ich kenne, der am meisten vergnügliche.

(Erich Hackl)

Rezensionen

Alfred Warnes: [Rezension]Robert Streibel, 1959 in Krems a. d. Donau geboren, Absolvent der Studien der Geschichte, der Germanistik, der Theaterwissenschaft und der Kunstgeschichte, seit 1987 im Verband der Wiener Volksbildung, seit 1999 Direktor der VHS Hietzing, hat ein herausragendes und spannendes Forschungs- und Chronikwerk über die Stadt seiner Geburt, Kindheit und Jugend sowie der familiären Verbundenheit erarbeitet, mit genauen Recherchen in Form von mit Tonband, teilweise auch mit Video aufgenommenen biografischen Interviews.

Streibels Sympathie gehört den Verfolgten, seine Antipathie und vehemente Ablehnung trifft die Propagandisten des Vergessens und Verharmlosens. Er leistet radikale Gedenkarbeit und räumt ohne Wehleidigkeit ein, dass seine Familie (Eltern, Geschwister, Ehepartnerin und Kind) stets mit dem aus verschiedenen Richtungen blasenden Gegenwind zu kämpfen hatte und mit ihm in dieser witterungsmäßigen Gemengelage tapfer ausgeharrt hat.

Der Ursprung des Buchstoffes liegt in der Dissertation. Seither gab es Rückschläge wie das Vernichten der Ratsherrenprotokolle aus der NS-Zeit oder den plötzlichen, nahezu beschlusslosen Abriss der Synagoge oder die in einer den wirtschaftlichen und marktüblichen Nutzungsgegebenheiten von städtischem Areal erfolgte, eher unwürdige Einbettung des jüdischen Friedhofs.

Krems war schon seit 1930 ein guter Boden für die Nationalsozialisten. Postenverteilung, alltäglicher Terror und Gleichschaltung von Lokalzeitungen nach dem Anschluss von 1938 schienen fast selbstverständliche Aktionen, ebenso wie die Ernennung zur Gauhauptstadt von Niederdonau.

Die Persönlichkeiten der Bürgermeister und Kreisleiter werden nüchtern dargestellt, auch die systematischen oder scheinheilig verbrämten Arisierungen und Judenverfolgungen, die Einschüchterungen, das Erzeugen von Feindbildern und das Aufspüren von Konspirationen und vermeintlichen Widerstandsnestern und ein generelles Lebenmüssen mit Verrat und Vertrauensverlust. Das Sichverteidigen der Nationalsozialisten nach 1945 erfolgte nach dem landes- und reichsüblichen Schema, jeder hatte irgendeinem Gefährdeten geholfen und ihn gleichsam gerettet.

Der Alltag vorher verlief hinterland gemäß mit Aufrufen zur Sparsamkeit, zur Treue zur Kampfgemeinschaft, mit Werbung für Ata, Produkte von Oetker, Hauswirtschaftsrezepte und der Verteidigung des ehrlichen Malz- und Kornkaffees.

Die Postille „Donauwacht“ beglückte mit Erinnerungen an Heimsuchungen der Stadt in alter Zeit, mit Hinweisen auf die grausige asiatische Kriegsweise der Sowjetrussen.

Die Vernichtung der Ausbrecher aus Stein, meist politische Hochverräter und weniger oft gefährliche Kriminelle, im Bahnknotenort Hadersdorf am Kamp erinnert an die literarischen Zeugnisse vom Himbeerpflücker von Fritz Hochwälder, an Peter Härtlings 1973 herausgekommenes Buch „Zwettl, Nachprüfung einer Erinnerung“ oder Elfriede Jelineks Stück „Rechnitz“ über eine Judenvernichtungsaktion im März 1945 im Südburgenland.

Das besonders gnadenlose Agieren nach dem Sichabzeichnen der Niederlage im März 1945 und noch bis knapp vor der Kapitulation am 8. Mai 1945 nach dem System der verbrannten Erde, die Todesmärsche der Erschöpften, das Rekrutieren von Kindersoldaten, der widersinnige Bau des Ostwalls nach den Befehlen des GRÖFAZ wurde ja 2014 und 2015 im Jahr 70 danach Gegenstand vieler wertvoller Bücher, Schriften und Essays von Geschichtspublizisten.

Nicht unerwähnt bleiben soll bei der Besprechung von Robert Streibels bedeutendem Werk der wertvolle und anschauliche Bildteil, zum Teil in Farbe.

Vorworte verfassten der seit 2012 amtierende Bürgermeister der Stadt Krems, Dr. Reinhard Resch, und Gerhard Botz, emerit. o. Univ. Prof. für Zeitgeschichte und Leiter des Ludwig Boltzmann-Instituts für historische Sozialwissenschaft, Wien, ein Nachwort auf der Rückseite des Umschlag-Covers stammt aus der Feder des international anerkannten und erfolgreichen österreichischen Autors Erich Hackl.

(Alfred Warnes, Rezension in: Literarisches Österreich 2015/2)

Gerhard Grubeck: [Rezension]

Im Vorwort „Ein Jerichow ist mein Krems“ beschreibt der Historiker Streibel die Entstehung des vorliegenden Buches. Vor 25 Jahren schloss er seine Dissertation über die Stadt Krems in der Nazizeit ab, die teilweise diesem Buch zugrunde liegt. Seine Doktorarbeit beschäftigt sich mit der Geschichte der Jüdischen Gemeinde und ist unter dem Titel „Und plötzlich waren sie alle weg“ erschienen.

Es ist Streibel hoch anzurechnen, ein Buch gegen den Wind zu schreiben, denn es gibt immer noch eine latente antisemitische Stimmung in Krems und Umgebung. Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit der NSDAP in Krems in den Jahren 1931 bis 1938 und mit dem Anschluss und seinen Folgen. Im Kapitel „Das schnelle Geld der ersten Tage“ erfahren wir, welche Geschäfte mit welchen Utensilien Geld verdienten, zum Beispiel machte eine Horner Firma das Rennen um die ersten Hakenkreuzfahnen und das Textilgeschäft Karl Peyerl in Krems konnte stolz verkünden: „Alle Uniformstoffe BDM-HJ-SA.“

Natürlich wird Krems als Gauhauptstadt von Niederdonau ausführlich beleuchtet. Auch die Bürgermeister dieser unrühmlichen Zeit werden vorgestellt, Dr. Hermann Stingl, der „nur aus verantwortungsbewusster Hingabe“ für seine Vaterstadt diese Funktion in der „stürmischen Zeit übernommen hat“. Dr. Max Thorwesten und Oberbürgermeister Franz Retter werden genannt und beschrieben. Auch die Kreisleitung und die Bezirkshauptmannschaft werden dem Leser ausführlich nähergebracht.

Das 7. Kapitel beschäftigt sich mit der Judenverfolgung, Enteignungen und Arisierungen. Der damals 64-jährige Oskar Wolter, der einen pharmazeutischen Likörbetrieb innehatte, wird als Beispiel vorgestellt. Für Juden wie Wolter war kein Platz mehr in Krems. Wolter wurde unter Druck gesetzt, bedroht, im Spital festgehalten, bis er bereit war, sein Geschäft aufzugeben.

Im Kapitel 8 werden die verschiedenen Glaubensrichtungen und ihr Verhalten beschrieben, die katholische Kirche und ihr Widerstand, die evangelische und die altkatholische Kirche und die Zeugen Jehovas.

Im nächsten Kapitel wird dem organisierten Widerstand großer Platz eingeräumt und auch einigen Deserteuren aus Krems.

Äußerst interessant und lesenswert ist der Abschnitt 10, der sich mit dem Alltag in Krems in der Zeit von 1938 bis 1945 beschäftigt. Denunziation, die „Sklavensprache“ in Briefen, Kriegshetze, Werbung in den Lokalzeitungen waren an der Tagesordnung. Natürlich gehörte auch das Sich-aus-der-Verantwortung-Stehlen nach 1945 dazu und wie sich die ehemaligen Nazis verteidigten.

Wichtig ist dem Autor auch, am Ende seines mehr als lesenswerten Buches die Erinnerungsarbeit aufzugreifen. Besonders lehrreich erscheint mir das Kapitel „Warum erdrückt uns die Geschichte nicht?“.

Das Buch ist gespickt mit vielen Bildern aus dieser Zeit und am Ende werden die interviewten Personen vorgestellt. Robert Streibel sei Dank, dass er sich trotz des vorhin schon erwähnten Gegenwindes sich dieses unheilvollen Kapitels der Kremser Stadt angenommen hat. Es ist, wie er im Untertitel so treffend formuliert, eine Geschichte von Anpassung, Verrat und Widerstand. Jede Stadt, die es noch nicht gemacht hat, sollte sich auf Streibels Art seiner Geschichte stellen.

Dieses Buch sollte nicht nur für die Kremser und Kremserinnen Pflichtlektüre sein, sondern weit darüber hinaus! Österreich hat seine unheilvolle Geschichte noch immer nicht restlos aufgearbeitet. Unser „Lieblingsnachbar“ Deutschland sollte uns diesbezüglich als Vorbild dienen. Man kann vor diesem Buch nicht weglaufen, weil es fesselt.

(Gerhard Grubeck, Rezension in: Das Waldviertel. Zeitschrift für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels und der Wachau, 64. Jahrgang, 4/2015, S. 485)