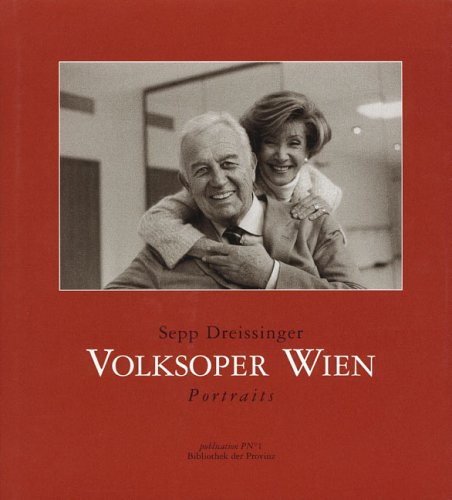

Volksoper Wien

83 Portraits

Sepp Dreissinger

ISBN: 978-3-85252-337-8

21 x 19 cm, 124 S., überw. Ill.: Duplexdr.

€ 18,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Kurzbeschreibung

Sepp Dreissinger. [Mit Texten von Dominique Mentha ...]

Vor über 100 Jahren wurde die Volksoper gegründet. Es entstand an der Grenze zwischen dem 9. und 18. Bezirk nach dem Deutschen Volkstheater und dem Raimundtheater das dritte große Volkstheater des ausgehenden 19. Jahrhunderts in Wien.

Im ersten Pachtvertrag wurde Programmatisches festgehalten: Die Pflege des deutschen Volksstückes und des deutschen Dramas sollte die Hauptaufgabe des neuen Theaters sein. Werke von ausländischen Dichtern sollten nicht gezeigt werden. Der erste Direktor des Hauses, Adam Müller-Guttenbrunn, musste ehrenwörtlich versichern, keine Werke jüdischer Autoren aufzuführen und keine jüdischen Schauspieler zu engagieren.

Zynischerweise wurden solche Maßnahmen mit dem alten Wort von Friedrich Schiller »Die Bühne als moralische Anstalt« begründet. Die heimischen dramatischen Gattungen sollten weitergepflegt und nicht von ortsfremden, traditionsfremden, dekadenten Werken verdrängt werden. In den Kassenhallen der Volksoper erinnern Marmortafeln noch heute an diesen zweifelhaften Beginn der Geschichte des damaligen »Kaiser-Jubiläums-Stadttheaters«.

Die Geschichte der Volksoper ist geprägt von großen Brüchen, von einer ewigen Suche nach der eigentlichen Aufgabe des Hauses. Gegründet als Sprechtheater wird das Haus unter Direktor Rainer Simons schon bald zum Opern- und Operettenhaus. Immer wieder wird die Volksoper umbenannt, immer wieder wird sie zum Schauspielhaus erklärt, immer wieder wird sie vorübergehend geschlossen. Kurze Zeit wird sie in ein Großkino umgewandelt. Nach dem Krieg zieht die Staatsoper an den Währinger Gürtel.

Es scheint als wäre die Volksoper seit über hundert Jahren auf der Suche nach ihrer Identität. Ihre Geschichte war wechselhaft. Ideen setzten sich durch, andere wurden verworfen oder überlebten sich. Nicht immer wurden die richtigen Fragen gestellt, nicht immer wurden die richtigen Antworten gefunden. Und immer wieder wurde die Volksoper als das kleine Haus der Staatsoper missverstanden.

In den vier Jahren meiner Direktionszeit war es mir ein großes Anliegen, die Volksoper für eine künstlerische Haltung zu öffnen, die in bewusstem Gegensatz zu den Idealen und Vorgaben der Gründer des Hauses stand. Die Volksoper sollte die politische Herausforderung der Zeit annehmen und sich als ein Europäisches Haus definieren. Der Operettenbegriff wurde europäisch erweitert (Operetten Europas), viele Opern wurden, übrigens ganz im Sinne der Mehrzahl der Volksopernbesucher, in originaler Sprache gesungen. Der zeitgenössische Tanz und die zeitgenössische Musik wurden wichtige Säulen des Spielplanes. Und »Urbane Volksmusik« wurde zur musikalischen Grundlage vieler Aufführungen in meiner Direktionszeit.

Nicht zufällig haben auch wir uns auf ein altes Wort von Friedrich Schiller bezogen: »Denn die Kunst ist eine Tochter der Freiheit.« Heute ziert dieses Motto die Fassade der Volksoper.

Im Zentrum der komplizierten Geschichte dieses wunderbaren Theaters standen, wie der Fels in der Brandung, die Künstlerinnen und Künstler. Letztendlich bildeten sie die Identität des Hauses. Die Stars und die Volksopernlieblinge, die Alten und die Jungen, der Nachwuchs und die Erfahrenen. Zusammen mit ihrem treuen Publikum gaben sie dem Haus die notwendige Leidenschaft, verliehen sie ihm allabendlich seine Ausstrahlung, definierten sie immer wieder die Aufgabe der Volksoper.

Der Star ist das Ensemble.

Daher war ich immer der Meinung, dass die Identität des Hauses sich am stärksten in seinem Ensemble zeigt. Es war mir von leidenschaftlicher Wichtigkeit wieder ein großes Volksopernensemble aufzubauen. Neben die viel gepriesenen, lang erfahrenen Volksopernlieblinge eine neue Generation von jungen, modernen, aufgeschlossenen Sängerinnen und Sängern zu stellen. Diesen Künstlern ist diese Buch gewidmet. Sie sind das Zentrum einer langen, bewegten und komplizierten Geschichte. Sie halten das Haus zusammen und sie werden von ihrem Publikum geliebt.

Natürlich ist das Buch nicht vollständig. Natürlich ist die Geschichte des Hauses noch lange nicht zu Ende. Viele neue Gesichter werden auftauchen und die Lebendigkeit des Hauses prägen.

Die Zeit in Wien war schön, viele Begegnungen beglückend, viele um es milde auszudrücken schwierig. Die Formulierung einer Identität für das Haus war leichter als die Umsetzung. Die wichtigen Fragen habe ich zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestellt. Die richtigen Antworten haben wir nicht immer gefunden. Aber in der Kunst sind die Fragen bekanntlich oft wichtiger als die Antworten.

(Dominique Mentha)