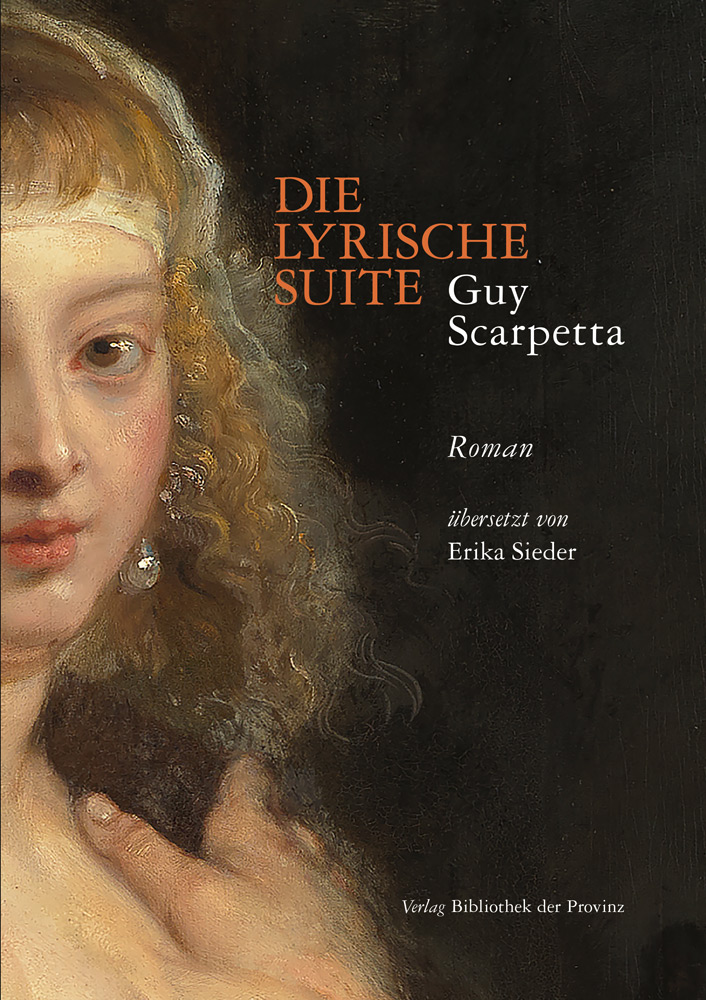

Die Lyrische Suite

Roman

Guy Scarpetta, Erika Sieder

ISBN: 978-3-99126-023-3

21,5×15 cm, 464 Seiten, Hardcover

34,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Leseprobe (PDF)

Kurzbeschreibung

Der Entwurf eines solchen Romans, der ganz bewusst Urkunde und Dichtung mischt, enthebt mich, in meinen Augen, der Verpflichtung „Quellen“ anzugeben.

Meine Dankesschuld an Marcel Faust möchte ich jedoch zum Ausdruck bringen. Er hat mich in seiner Wohnung am Opernring empfangen und bewirtet. All das, was in diesem Buch zum politischen, ideologischen und kulturellen „Klima“ im Österreich der Nachkriegsjahre zu finden ist, verdanke ich zum Großteil seinen Erzählungen.

(Guy Scarpetta)

Die Lyrische Suite spiegelt Guy Scarpettas kritische, bis heute unveränderte und wohl nicht ganz unberechtigte Sicht dieser Epoche. Sprachliche Brillanz und aktuelle Verknüpfungen des faktenbasierten Romans über das kulturelle, musikalische und politische Leben in Wien, New York, in der Schweiz und Frankreich zwischen 1920 und 1985 ziehen den Leser in Bann.

(Erika Sieder)

Guy Scarpetta (*1946) erhielt 1993 den Prix Louis-Barthou der Académie Française für La Suite Lyrique.

[La Suite Lyrique, dt. Übers. von Erika Sieder]

Rezensionen

Gregor Auenhammer: Die Hölle, das sind immer die anderenTatsachen die sich rekonstruieren lassen: im März 1925 empfing der Schriftsteller Franz Werfel Alban Berg bei sich in Prag, wohin der Komponist zur Aufführung seiner Drei Fragmente nach Wozzeck durch Zemlinsky gekommen war. Bei dieser Gelegenheit fand Bergs Begegnung mit der Schwester von Werfel, Hannah Fuchs-Robettin, deren Liebhaber er wurde, statt. Eine schwierige Liaison von kurzer Dauer ohne Zukunft. Hannah und Berg waren beide verheiratet. „Doch die Entdeckung der Partitur mit handschriftlichen Anmerkungen des Komponisten lässt keinen Zweifel. Diese Verbindung war die entscheidende Inspirationsquelle für Die Lyrische Suite. Es ist sicher, dass weder Werfel noch Ehefrau Alma Mahler diese ehebrecherische Episode ignorieren konnten, ebenso wenig, aller Wahrscheinlichkeit auch Bergs rechtmäßige Ehefrau Helene, die dieses Geheimnis mit in den Tod nahm und sich bemühte, alle Spuren zu verwischen.“ Basierend auf Marcel Fausts Erinnerungen (Leiter des Refugees' Committee aus New York) wirft Guy Scarpetta einen emotional erschütternden Blick auf das Wien der vertriebenen jüdischen Komponisten vor 1945 bis in die Phase des Kalten Krieges.

Guy Scarpetta vermischt in seinem analog zum gleichnamigen Musikstück komponierten Roman die Entstehung der Lyrischen Suite mit den Verwerfungen der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Der 1946 geborene, mit dem Prix Louis-Barthou prämierte Autor zeigt anhand der dramatischen Schicksale das geistige Klima in Europa, vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Sprachliche Brillanz und aktuelle Verknüpfungen des auf Fakten basierenden Romans über das kulturelle und politische Leben zwischen Wien, New York, Zürich und Paris werden zu einem Sog einer dilletierend in den Untergang mäandernden Epoche. Der schmerzliche Verlust des Gros der Intelligenzija, unter dem Österreich durch das verbrecherische Nazi-Regime lange gelitten hat, wird luzide spürbar. Inklusive Verdrängung des Schweigens und der halbherzigen Entnazifizierung.

Es war 1977, als durch die Entdeckung der Partitur der Lyrischen Suite aus dem persönlichen Besitz von Hannah Fuchs, in der Handschrift von Alban Berg, das Werk völlig unerwartet in neuem Licht erschien. Das, was hier vorlag, war gleichsam seine verdeckte, geheime Hintergrundstruktur: chiffriert und mythisch verbunden mit der geheimen Liebesaffäre. Was Berg in seiner Widmung an Hannah klarstellt, dass er „jede Note“ für sie geschrieben habe, entspricht keinem Cliché, ist keine nur so dahingesagte oberflächliche Formulierung. Die Haupttöne seines Werks A B H & F entsprechen den Initialen von Alban Berg und Hannah Fuchs und werden nach und nach im Verlauf der Komposition immer stärker und eindringlicher. Analog dazu komponierte Guy Scarpeta exzentrisch wie genial seinen Text.

Darüber hinaus besticht der Roman auch durch persönliche Beschreibungen. „Was seine Mutter betraf, da hatte es diesen seltsamen Vorfall gegeben, in dessen Folge sie sich in völliges, starrköpfiges, beinahe pathologisches Schweigen hüllte. Kurt war dahintergekommen, dass sie erniedrigt, ohne Zweifel beschimpft worden war, in einem der Geschäfte, wo sie einkaufen ging. Man hatte sie wohl offen als dreckige Jüdin beschimpft oder vielleicht sogar noch schlimmer, noch unwürdiger in diesem Hass. Und seit diesem Tag sprach sie zu niemandem mehr. Nicht einmal zu ihrem Mann oder ihrem Sohn. Sie begnügte sich damit, sich um den Haushalt zu kümmern und zu kochen. Sie ging nicht mehr aus dem Haus, um Einkäufe zu machen, sie ließ alles zustellen, setzte praktisch keinen Fuß mehr auf die Straßen Wiens. Schweigend, eher trotzig verbrachte sie ihre Nachmittage ausgestreckt auf dem Diwan mit dem Lesen alter Romane und wartete, […] als ob sie kein anderes Mittel besäße, ihren grundlegenden Vorwurf auszudrücken, als sich hinter der Mauer des Schweigens, ihres Trotzes, ihrer Verachtung und ihrer unnachgiebigen Enthaltung zu verschanzen.“ Initiative und Enthusiasmus von Kulturpublizistin Erika Sieder ist zu verdanken, dass dies Opus magnum nun auch auf Deutsch vorliegt. Vor dem kulturhistorischen Hintergrund barocker Kircher und Schlösser seziert Scarpetta exemplarisch das Leben eines Verfolgten.

(Gregor Auenhammer, Langfassung einer im Standard vom 3. März 2022 erschienenen Rezension)

https://www.derstandard.at/story/2000133780736/die-hoelle-das-sind-immer-die-anderen