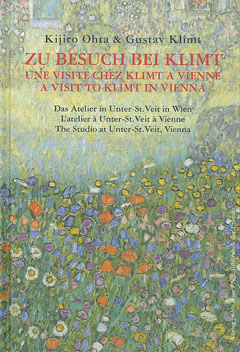

Zu Besuch bei Klimt

Untertitel: Das Atelier in Unter-St.Veit in Wien.

Gustav Klimt

ISBN: 3-85252-671-X

24 x 17 cm, 128 Seiten

12,00 €

Momentan nicht lieferbar

Kurzbeschreibung

Herausgeber dieser drei-viersprachigen – Deutsch, Englisch, Französisch, (Japanisch) – Publikation ist der Verein Gedenkstätte Gustav Klimt, der sich um die Erhaltung des letzten Ateliers von Klimt in Unter-St.Veit in Wien bemüht.

Sie nimmt Bezug auf einen unangemeldeten Besuch des Japanischen Malers Kijiro Ohta bei Klimt im Jahre 1913 und dessen Auseinandersetzung mit Klimt und dessen Werken, die er nach eigenen Angaben zunächst nicht versteht. Der Band enthält Biographisches beider Künstler (Kijiro Ohta und Gustav Klimt), sowie zahlreiche Abbildungen aus Werken und Kunstsammlungen und diskutiert künstlerische, philosophische und tiefenpsychologische Fragestellungen.

Mit Beiträgen von: Georg Becker, Felizitas Schreier, Johannes Wieninger, Diethard Leopold, sowie Originaltexten von Klimt und Ohta, alle in deutscher, englischer und französischer Version (mit Übersetzerangaben).

Aus dem Kapitel "Vom Sinn des Reisens" von Diethard Leopold

Friedrich Nietsche unterschied drei Arten von Reisenden: solche, die in der Fremde nichts Besonderes sehen, solche, die ihren Sinn bloß auf Exotisches richten, und schließlich jene, die sich das, was sie sehen und erleben, so sehr "einverwandeln", dass sie es später nicht mehr von sich selbst unterscheiden. Gustav Klimts geistige Reisen in chinesisch-japanische Bildästhetik und Kijiro Ohtas Jahre in Belgien waren wohl von dieser Art.

Beiden kam dabei das jeweils Andere bei ihrer Suche nach eigenen Ausdrucksmöglichkeiten zu Hilfe. Gustav Klimt war bekanntlich nicht der erste europäische Künstler, der sich dem fernen Osten zuwandte, aber die Art, in der er dies tat, war doch eigenständig und neuartig. Kijiro Ohta andererseits gehörte der bereits zweiten oder dritten Generation japanischer Künstler an, die sich an die europäische Tradition wandten, und scheint in dieser Hinsicht zweifach ein Epigone gewesen zu sein: im europäischen wie auch im japanischen Kontext.

Zwar wurde die Beherrschung der impressionistischen Maltechnik, als Ohta 1913 nach Japan zurückkehrte, von japanischen Stellen bemerkt und gewürdigt und verhalf ihm auch zu staatlichen Anstellungen an prominenten Kunsthochschulen. Gleichzeitig wurde aber doch auch eine gewisse "oberflächliche Nachahmung" von japanischen Kunsthistorikern kritisiert. Kunio Honma beispielsweise schrieb mit Hinweis auf Ohta, dass ein Gemälde eine Erfindung auf der Grundlage der Selbstausbildung sein solle; eine oberflächliche Kunstnachahmung ohne eine solche Findung bleibe, auch wenn sie grandios aussehe, bloß so etwas wie das Muster eines traditionellen Yuzen-Kimono.

...

Ziemlich am Ende des Berichts (Anm.d.Red.: dem von Kijiro Ohta) steht eine dunkle und zugleich dunkel berührende Passage. Ohta wirft einen Blick in einen Raum, der fast ganz schwarz eingerichtet erscheint. "Auf dem Tisch lagen drei oder vier Münzen. Ich glaube, der Professor ist nicht verheiratet."

Was das eine mit dem anderen zu tun hat, ist auf der normalen Wirklichkeitsebene unverständlich. Liest man jedoch die Stelle wie einen Traumbericht, wird ihr Sinn deutlich.

Die Münzen auf dem Wohnzimmertisch im Zusammenhang mit der Frage, ob ein älterer, gebildeter Mann in sicherer sozialer Stellung verheiratet ist, sind unter anderem ein Hinweis auf eine bestimmte Beziehungskonstellation.

...

Später wird Ohta etwas beleidigt schreiben: "Klimt hat sich nicht um mich gekümmert." Dass Ohta dem Wiener Maler "neutral gegenüberstand", wie er sich zuletzt zu erwähnen bemüßigt fühlt, können wir ihm nicht glauben.

...

Der Sinn des Reisens, wie ich es sehe, ist, etwas Eigenes, das verschüttet ist, das sich nicht entwickeln konnte oder sonst wie brach liegt, im Fremden zu finden und dort annehmen und wachsen lassen zu können.

www.klimt.at

Gustav Klimts letztes Atelier in der Feldmühlgasse 11 bzw. 15a liegt in Unter St. Veit. Dieser Ort ist heute Teil des 13. Wiener Gemeindebezirkes Hietzing, der um 1890 nach Wien eingemeindet wurde. Heute liegt das Atelier verkehrsgünstig wenige Gehminuten von der U4-Station "Unter St. Veit" entfernt.

Nach dem Kunstskandal um die Fakultätsbilder und der Aufregung um den Beethovenfries zog sich Gustav Klimt immer mehr aus dem öffentlichen Leben zurück. Dies war wohl mit ein Grund, warum Klimt 1911 sein nächstes und letztes Atelier in einer solchen Abgeschiedenheit, damals am Rande der Stadt, auswählte.

In einer Wiener Tageszeitung formulierte es ein Anonymus recht treffend: "Selten wagte sich ein Freund in die freiwillige Eremitage des Malers, der in einer fast krankhaft gewordenen Sensibilität die Öffentlichkeit mied, nicht gern Gesichter und schon gar keine fremden um sich sehen mochte."

Der Maler Felix Albrecht Harta, der ihm wohl das Atelier vermittelt hatte, wohnte gleich gegenüber auf Nummer 10 und auch sein Künstlerkollege Egon Schiele hatte sein Atelier nicht weit entfernt in der Hietzinger Hauptstraße 101.

austria-forum.org

EIN JAPANISCHER MALER BESUCHT KLIMT 1913

Der 30-jährige Kijiro OHTA berichtet uns über seine Eindrücke des Gemäldes Judith II (Salome),1909, welches er in Venedig sah „…Klimt verwendet hier viel Gold und Silber im Hintergrund. Die Bekleidung der Dame ist flächig dargestellt und erinnert an die Werke des japanischen Malers Ogata Korin. Gesicht und Hände sind sorgfältig ausgearbeitet. Die Komposition ist überlegt und obwohl so große Flächen des Bildes in Muster aufgelöst sind, ist das Bild harmonisch.“ Er erwähnt ein zweites Bild „…Das Bild , das ich in Rom sah, stellt eine junge Frau mit einem Kind auf dem Arm und eine alte Frau dar. Gesicht und Hände und die unbekleideten Beine sind exakt erkennbar, der Rest des Bildes ist wie im Dunst. Diesen Dunst stellt Klimt dar wie die Kimonomuster (Hitta no) Kanoko und Yuzen“ . „…Es besteht eine starke Beziehung zwischen Klimts Bildern und der japanischen Malerei. In Klimts Bildern finde ich sehr viel von der japanischen Eigenart in der Komposition, der Farbkombination und den Mustern. Diese Muster sind ausdrucksstark und ästhetisch“. Im Jahre 1913, besucht ihn OHTA im Atelier. Klimt, der mit einem „Schlafgewandähnlichen indigoblauen Gewand“ bekleidet ist, zeigt ihm im Laufe seines Besuchs einige Bilder an denen er arbeitet und er berichtet uns, „…dass er nur ganz wenig Gold und Silber verwendet und anders malt, als man annehmen würde. (…) Bevor ich Klimts unfertige Bilder sah, hatte ich angenommen, dass er seine Malerei mit vorsichtigen Pinselstrichen ausführt, nun sah ich jedoch, dass seine Pinselführung lebhaft und völlig frei ist. (…) Im Nebenzimmer des Ateliers befanden sich in einem Schrank mit Glastür viele alte chinesische und japanische Gewänder. (…) Ich vermute, dass Klimt die eigenartigen Muster in seinen Bildern diesen Gewandmustern entnommen hat. Er nahm einige Gewänder heraus und sagte: ‚Das ist eine gute Zusammenstellung’ “. Beim Abschied „haben seine großen warmen Hände mir fest die meinen gedrückt und er sagte - also dann – sayonara’ “.

Kapitelbeispiele:

"Die Schrift war für mich schwer leserlich, sie sah aus wie eine Babyschildkröte ..." (Georg Becker)

Wie verhält man sich, wenn Schiele einen Wunsch äußert? (Felizitas Schreier)

Annäherung mit Hindernissen (Johannes Wieninger)

Vom Sinn des Reisens (Diethard Leopold)