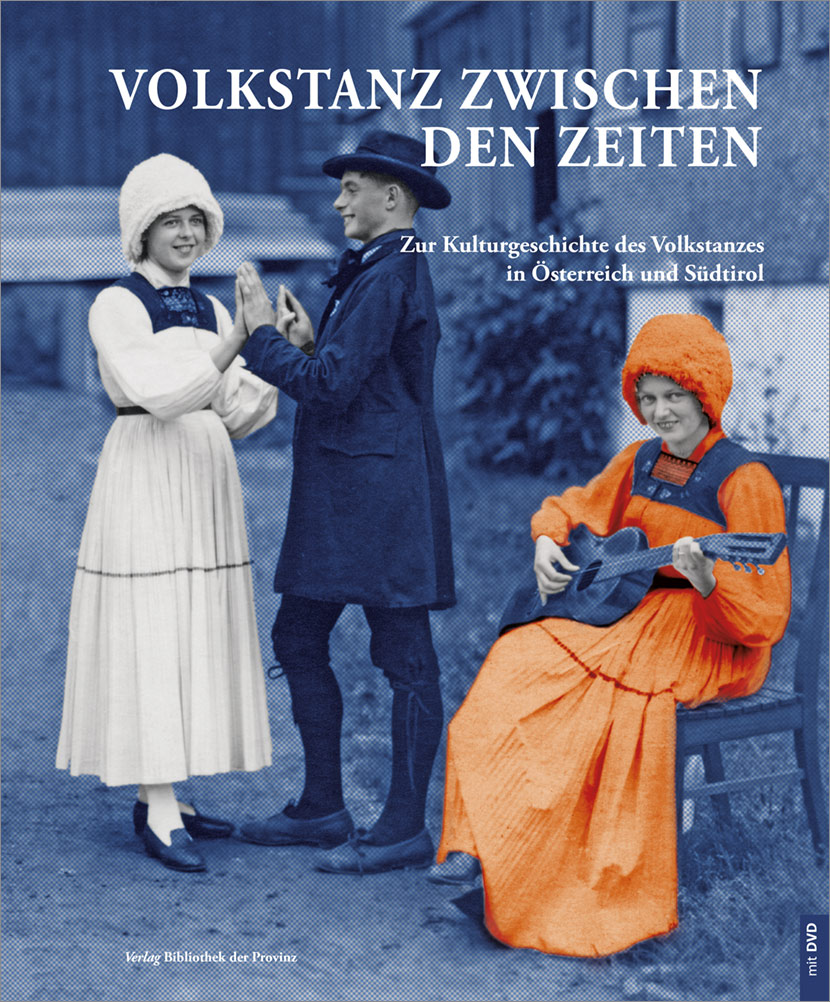

Volkstanz zwischen den Zeiten

Zur Kulturgeschichte des Volkstanzes in Österreich und Südtirol

Waltraud Froihofer

ISBN: 978-3-900000-10-3

29,5×24,5 cm, 288 Seiten, zahlr. farb. Abb., graph. Darst., Hardcover m. Schutzumschl. + Beilage: 1 DVD

39,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Leseprobe (PDF)

Kurzbeschreibung

Mit „Volkstanz“ meinen wir jene pflegerisch zugerichtete Form eines vorwiegend ländlichen Tanzrepertoires, die im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts ihre Namensgebung und Prägung erfahren hat und die sich zu einer spezifischen kulturellen Äußerung entwickelte.

Dieses Buch ist für die gesamte Volkstanzkultur in Österreich und Südtirol von enormer Wichtigkeit. Volkskultur an sich ist zweifellos auf vielfältige Weise Teil der modernen Gesellschaft. Als Grundlage für die Vermittlung eines toleranten, zukunftsorientierten, offenen Volkstanzbildes sehen wir eine Beschäftigung mit dem Volkstanz als kulturgeschichtliches Phänomen unumgänglich. Durch interdisziplinäre Herangehensweise (Ethnologie, Musikwissenschaft, Tanzwissenschaft, Musikethnologie, Soziologie, Geschichtswissenschaft) und die Miteinbindung von PraktikerInnen wird eine multiperspektivische Diskussion der Thematik nach heutigen wissenschaftlichen Gesichtspunkten gewährleistet.

Die Forschungsergebnisse werden auf zwei Ebenen mittels Buch und DVD präsentiert. Rasches Informieren anhand qualitätvoller fundierter Informationen aber auch vertiefendes Studium wird so, je nach Belieben der NutzerInnen, ermöglicht. Auf diese Weise lässt die Publikation ein ungemein ökonomisches Hantieren zu, beschreitet neue Wege der Informationsvermittlung und erweitert die Zielgruppe. Durch das Miteinbinden filmischer, fotografischer und tonlicher Originaldokumente eröffnet sich eine sensitive Zugangsweise von besonderem Wert. Es handelt sich damit um ein Projekt von hohem Innovationsgrad und immenser Nachhaltigkeit.

1. Inhalt:

Erstmals in ihrer Geschichte rückt die Volkstanzkultur ins Blickfeld einer umfassenden Betrachtung. Als ein Phänomen innerhalb des volkskulturellen Fundus erfuhr sie ihre Ausprägung im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Pflegerische, pädagogisierende, moralisch-ideologische und kulturpolitische Interessen waren formgebend.

Die Rolle von Volkskultur als etwas scheinbar seit „Urzeiten“ von selbst Existierendes und folglich als „Personalausweis“ einer Kultur/Nation Gesehenes, wird am Beispiel „Volkstanz“ einmal mehr in Frage gestellt. Erstmals finden sich die Mechanismen von Tradierung detailliert herausgearbeitet: Was wurde tradiert, wie wurde es für wen zurecht gerichtet und warum? Besonders spannend dabei ist, wie sich die wechselnden politischen Systeme darauf auswirkten.

Impulsgebende Institutionen wie die Volksbildung und das Österreichische Volksliedwerk, Nationalisierungen, aber auch die Frage nach der Rolle von Tanz bei Minderheiten, MigrantInnen, in der Jugendkultur, im Vereinswesen und bei Randkulturen wie Neonazis sind spannend aufgearbeitete Themen.

Interessant sind weiters die Darlegungen, wie Volkstanz dazu beiträgt, Geschlechterrollen einzuüben und zu bestärken, oder wie sich Volksmusik und Volkstanz gegenseitig beeinflussen. ForscherInnen, Volkstanz-Archiven und -sammlungen wird erstmals in einer Übersicht breiter Raum gegeben. Abhandlungen über Kinder- und Jugendtanz und Volkstanz als Förderinstrument in der Sonder- und Heilpädagogik liefern Einblicke in die „Wirkung“ von Volkstanz auf kognitive und soziale Kompetenzen.

Chronologisch setzt die Publikation bereits in einer Zeit vor dem Entstehen einer bewussten Volkstanzpflege an. Die Wahrnehmung war in der Obrigkeit vor allem begleitet von der Sorge um Sittlichkeit, Zucht und Ordnung und von der Angst vor Exzessen in den Unterschichten.

2. Konzept:

– 33 AutorInnen aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und aus Volkstanzpraxis

– 41 Aufsätze – vielfältige Zugangsweisen – breite thematische Streuung

Die Publikation besteht aus zwei Teilen – einem Buchteil und einem DVD-Teil. Die DVD mit wissenschaftlichem Anspruch stellt die Basis des Buches dar und enthält neben den inhaltlichen Abhandlungen erweiterndes Bild-, Ton- und Filmmaterial. Das Buch selbst beinhaltet die Aufsätze in redaktionell bearbeiteter, gekürzter und bebilderter Form. Auf diese Weise werden die Inhalte nicht nur einer dem wissenschaftlichen Fachjargon vertrauten, sondern darüber hinaus sehr breiten LeserInnengruppe zugänglich. Mit „Volkstanz“ meinen wir jene pflegerisch zugerichtete Form eines vorwiegend ländlichen Tanzrepertoires, die im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts ihre Namensgebung und Prägung erfahren hat und die sich zu einer spezifischen kulturellen Äußerung entwickelte.

Dieses Buch ist für die gesamte Volkstanzkultur in Österreich und Südtirol von enormer Wichtigkeit. Volkskultur an sich ist zweifellos auf vielfältige Weise Teil der modernen Gesellschaft. Als Grundlage für die Vermittlung eines toleranten, zukunftsorientierten, offenen Volkstanzbildes sehen wir eine Beschäftigung mit dem Volkstanz als kulturgeschichtliches Phänomen unumgänglich. Durch interdisziplinäre Herangehensweise (Ethnologie, Musikwissenschaft, Tanzwissenschaft, Musikethnologie, Soziologie, Geschichtswissenschaft) und die Miteinbindung von PraktikerInnen wird eine multiperspektivische Diskussion der Thematik nach heutigen wissenschaftlichen Gesichtspunkten gewährleistet.

Die Forschungsergebnisse werden auf zwei Ebenen mittels Buch und DVD präsentiert. Rasches Informieren anhand qualitätvoller fundierter Informationen aber auch vertiefendes Studium wird so, je nach Belieben der NutzerInnen, ermöglicht. Auf diese Weise lässt die Publikation ein ungemein ökonomisches Hantieren zu, beschreitet neue Wege der Informationsvermittlung und erweitert die Zielgruppe. Durch das Miteinbinden filmischer, fotografischer und tonlicher Originaldokumente eröffnet sich eine sensitive Zugangsweise von besonderem Wert. Es handelt sich damit um ein Projekt von hohem Innovationsgrad und immenser Nachhaltigkeit.

Rezensionen

SuS: [Rezension]Man muss schon Insider sein, um zu verstehen, welch starke Geburtswehen dieses Buch mitgemacht hat. Herausgeberin Waltraud Froihofer, ihres Zeichens Volkskundlerin und praktizierende Bäuerin in 22. Generation, trat um die Jahrhundertwende (zum 21. Jh.) in den wissenschaftlichen Beirat der Bundesarbeitsgemeinschaft Österreichischer Volkstanz (kurz: BAG) ein. Was fand sie vor?

Zum Beispiel die Schriftenreihe der BAG nebst „empfehlenswerter Literatur“, dokumentiert bis heute unter „Arbeitsbehelfe“ auf der BAG Webseite. Tanzbeschreibungen und Tanzgeschichte von Größen der Volkstanzgeschichte werden hier aufgelistet, mit dem schwachen Hinweis auf „Veröffentlichungen mit zum Teil inhaltlich veralteten, für die historische Betrachtung der Volkstanzkultur aber interessanten Sichtweisen“. Die allgemeine, in der BAG vorherrschende »inhaltliche Veraltung« führte zwischen Alt- und Jungvorderen zu hitzigen Diskussionen über Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Volkstanzes und u.a. zu den sogenannten „Zukunftsgesprächen“, die von 2000–2003 im Gasthof Veith am Grundlsee stattfanden – nachzulesen im Aufsatz von Herbert Zotti (S. 181–183), einer der 33 Autoren, die an dem Buch mitgearbeitet haben. Die kurze Zeitspanne dieses Versuchs zeigt das Dilemma, in dem sich die Volkstanzszene befindet: Eine stringente historische Aufarbeitung ihrer Geschichte hätte unweigerlich zur Erkenntnis geführt, dass »Volkstanz« ein Konstrukt ganz bestimmter politischer Denkrichtungen war. Deren Chefideologen und Protagonisten haben Deutungen und Regeln aufgestellt, die erst jetzt sehr langsam demontiert bzw. bewusst übergangen werden.

Das letzte Woche im Bockkeller abgehaltene Symposium zum Erscheinen des Buches (am Morgen des Kathreintanzes am 1. Dezember) machte den (überwindbaren?) Graben zwischen Wissenschaft und Praxis wieder einmal sichtbar: nachdem Mitautorin Iris Mochar über die systemimmanente Verstrickung von Politik und Volkstanz/Volkslied fundiert gesprochen hatte, kam der immer wieder bei solchen Gelegenheiten dargelegte Einwand: man wolle doch nur tanzen und man hätte mit der nationalsozialistischen Vergangenheit eines Richard Wolframs oder Herbert Lagers nichts zu tun. Das ist alles wahr, nur würde es ja nicht schaden zu wissen, dass es den Volkstanz, den echten, unverfälschten, natürlichen, nationaleigenen und jahrhundertealten so nie gegeben hat, sondern u.a. ein Konstrukt der letzten 120 Jahre im Fahrwasser deutschnationaler Ideologien war und in der Jugendbewegung des frühen 20. Jahrhunderts seine, aus heutiger Sicht, konservative Ausrichtung bekam, vor allem was die Schicklichkeit und Tugenden betraf (Volkstänzerinnen schminken sich nicht usw.). Auftanz, strikte Tanzfolgen, richtige Gesinnung, chauvinistische Ausrichtung, Ausschluss von nicht-volkstanzenden Menschen, Trachtenkontrolle und derlei fast militante Ansätze haben sich bis heute gehalten – die tanzende „Gemeinschaft“ von heute sollte also wenigstens wissen, in welchem Geist diese Reglements entstanden sind.

Richard Wolfram (1901–1995) etwa, bis zum heutigen Tag legendäre Volkstanz-Größe in Österreich, war der erste Professor für „germanisch-deutsche“ Volkskunde an der Universität Wien von 1939–1945 (Elsbeth Wallnöfer, Richard Wolfram, S. 235–239 und Alfred W. Höck. Der Volkskundler Richard Wolfram und der lange Schatten der deutsch-völkischen Mythenwelt, S. 227–230). Wolfram gehörte zu den frühen Nazis in Österreich, war bereits Parteimitglied ab 1932. Seine Leidenschaft für das Völkische brachte ihm die von Hitler persönlich erfolgte Ernennung zum außerordentlichen Professor auf Lebenszeit. Außerdem wurde er Leiter der „Lehr- und Forschungsstätte für germanische Volkskunde“ des SS-Ahnenerbes unter Heinrich Himmler in Salzburg und Wien. „Das Ahnenerbe war jedoch kein belangloser Strick- und Häkelverein. Vielmehr diente es der ‚germanischen Kulturerweckung‘ und ist laut dem Historiker Michael Kater eines der ‚gefährlichsten Instrumente des NS-Kultur- und Terrorapparates‘ gewesen“, schreibt Wallnöfer (S. 236). Wolfram erhielt 1954 seine Lehrbefugnis in Wien wieder. „In Salzburg war das Klima für eine „Wiederbetätigung“ in der Volkskunde in den unmittelbaren Nachkriegsjahren deutlich besser“, schreibt Alfred Höck (S. 229); dort konnte Wolfram schon früher mit seinen heidnischen, kultisch germanischen Deutungen von Volkstänzen (Wallnöfer, S. 239) in zahlreichen Vorträgen und Seminaren fortfahren. 1960 gründete er mit anderen Kollegen seiner Gesinnung die BAG Österreichischer Volkstanz und wurde zum Ehrenmitglied gewählt.

Das Buch eben dieser BAG bricht nun mit der Gewohnheit, Geschichte zu vergessen. Einige Autorinnen, allen voran Herausgeberin Waltraud Froihofer, zeigen die Verstrickung von Ideologie und Forschung auf. Wenn der ideologisch arbeitende Forscher auch gleichzeitiger Sammler und Pfleger ist, kann das Forschungsergebnis niemals wertfrei sein. Wir kennen das auch vom Säulenheiligen der österreichischen Volkslied-„Forschung“ Josef Pommer: die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten ins Töpfchen. Was echt und wahr sei, bestimmte der Sammler, welche Schritte richtig und welcher Tanz überhaupt zur heimischen Volkskultur gehören würden, der Tanzleiter. Regionale Zuschreibungen waren wichtig, der Gedanke an grenzüberschreitendes Kulturgut undenkbar. Andere Autorinnen zeichnen die Lebenswege diverser Forscherpersönlichkeiten nach bzw. beleuchten Archive, Institutionen und Projekte, die mit Volkstanz zu tun haben.

Die gekürzten und ohne Fußnoten versehenen Artikel finden auf 285 Seiten Platz. Auf der beiliegenden DVD haben die vollständigen, mit Fußnoten versehenen Aufsätze eine Länge von über 800 Seiten. Dort sind auch Audio- und Filmdateien der 1940er Jahre aus den Feldforschungen des SS-Ahnenerbes von Wolfram und Quellmalz innerhalb des interaktiven PDFs zu finden. Waltraud Froihofer und allen Mitwirkenden ist es zu verdanken, dass dieses Buch eine Fülle von Einblicken in das Metier Volkstanz gestattet und in ihm neben aller Tanzbegeisterung auch die längst fällige historische Aufarbeitung begonnen hat.

Tanzen ist eine wunderbare Sache, was man beim letzten Wiener Kathreintanz im Palais Ferstl wieder erleben konnte. Und noch schöner war es, dass es dabei keinen Aufmarsch, ähm Auftanz und keine Trachtenkontrolle, aber freie Tanzfolgen gab, entspannte und vor allem auch junge Gesichter zu sehen waren und das Wienerlied nicht als städtische Verfehlung armer Seelen verdammt, sondern gar als konzertante Einlage gefeiert wurde! Dafür zeichnet Else Schmidt, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Volkstanz Wien verantwortlich, ebenfalls Autorin in „Volkstanz zwischen den Zeiten“. Danke, danke, danke.

(SuS, Rezension in: Bockkeller. Zeitung des Wiener Volksliedwerks, 19. Jg., Nr. 1, Jänner/Februar 2013, S. 9)

Karl Müller: Ein Meilenstein kulturgeschichtlicher Vołkstanzforschung

Meilensteine sind bekanntlich Orientierungszeichen für Reisende, ja, Meilensteine gelten inzwischen als nicht mehr wegzudenkende Kleinkunst-Denkmäler. Die Wandernden blicken zurück, vergegenwärtigen sich die soeben befahrenen Wege, freuen sich über das bisher Erlebte oder sind schmerzhaft berührt vom Durchlittenen und reisen weiter – was mag denn noch alles auf sie zukommen?

Waltraud Froihofer, eine junge qualifizierte Ethnologin, hat nun einen solchen Meilenstein in Form einer umfassenden „Kulturgeschichte des Volkstanzes in Österreich und Südtirol“ als Herausgeberin gesetzt – im Auftrag der „Bundesarbeitsgemeinschaft Österreichischer Volkstanz“, die unter der Leitung ihres ehemaligen Vorsitzenden Helmut Jeglitsch die „Österreichische Volkstanzbewegung" 2011 verdienstvollerweise in das von der österreichischen UNESCO-Kommission geführte Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich geführt hat.

Bei diesem Buch- und DVD-Projekt handelt sich um ein bemerkenswertes und nicht hoch genug zu schätzendes Langzeit-Unternehmen, das Waltraud Froihofer – wohl auch, wie das Vorwort vermuten lässt, nach heftigen internen Debatten über Umfang, thematische Fokussierung und die Art der unabdingbar kritischen Ausrichtung – über mehrere Jahre hinweg, seit 2006, gemeinsam mit über 30 Beiträgerinnen und Beiträgern aus unterschiedlichen „Zünften“ (Tänzer, Praktiker, „Pfleger“, Wissenschaftler) und mit mehr als 40 fein aufeinander abgestimmten Aufsätzen, Berichten und Darstellungen im Jahr 2012 vorlegen konnte.

Dies geschah in zwei Versionen, in Form einer schlankeren, nur die Kernthesen enthaltenen, mit neuem Bildmaterial versehenen Buchversion (285 Seiten) – gewissermaßen für die kulturgeschichtlich interessierten, aber dennoch wissenschaftliche Qualität schätzenden Leser –, und einer dem Buch beigelegten, die vollständigen Aufsätze präsentierenden, zusätzlich mit interessantem Ton- und Filmmaterial angereicherten DVD-Version (über 800 Seiten!) mit allen Quellen- und Literaturangaben. Sie wird die Grundlage für weitere wissenschaftliche Forschungen bilden.

In dem Motto, das die Herausgeberin wählt, heißt es: „Es darf nicht ignoriert werden – Es darf vergessen werden, später…“. Dies wird auf bemerkenswerte und für das Kulturfeld „Volkstanz“ in bisher einzigartiger Weise eingelöst. Denn dieses Projekt hat eine offene und differenzierte Optik – sowohl was die historische Tiefendimension bis zurück in das 17. Jahrhundert als auch was die kulturtheoretischen Fundierungen und Erkenntnisinteressen sowie die methodologischen Annäherungen betrifft. Dies gilt ebenso für den kritischen Umgang mit den unterschiedlichsten Quellen sowie die Systematik der Fragestellungen, die nichts ausspart. Ganz besonders werden jene spätestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts immer virulenter werdenden ideologischen, einengenden und essentialistischen Volkstanz-Konzeptionierungen gerade nicht ausgespart, d.h. die für den deutschsprachig-österreichischen Raum meist deutsch-völkischen, nationalistischen bis hin zu den rassistischen Zurichtungen des Volkstanzes, die die Sammlung, die „Pflege“, das Pädagogisieren und sogar die frühe Volkstanz-Forschung – oft fatalerweise in Personalunion – durchsetzten und ihre nachhaltigen desaströsen Folgen zeitigten.

So spannt die Publikation in sechs Großkapiteln einen weiten thematischen Bogen, wobei die wichtigsten Persönlichkeiten unterschiedlicher Façon seit ca. 1900 (z. B. Josef Pommer, August Schmitt, Raimund Zoder, Richard Wolfram, Herbert Lager, Karl und Grete Horak, Hermann Lein, Franz Koschier), prägende Institutionen, wichtige Sammelinitiativen und Publikationen, regionale, lokale, aber stets symptomatische Spezifika in den Kontexten der politischen Entwicklungen dargestellt werden: Historizität als Forschungsprinzip. Das vielfältig Gegenwärtige wird als Ergebnis historischer Entwicklungen deutlich, es gibt keine dumpfe, exkludierende Rede mehr vom „Ewig-Natürlich-Echt-Authentischen“, sondern von Respekt getragene Ausführungen zu kulturellen Leistungen der unterschiedlichsten Art und Weise.

Man könnte missverstehen und meinen, dass dieses Buch nur dem Vergangenen zugeneigt wäre. Das Gegenteil ist der Fall: Es hat nichts Museales an sich, denn in einigen, sehr qualifizierten, auch thematisch avancierten Beiträgen, etwa in Aufsätzen, die sich mit „Ethnotrends und Volkstanz“, mit der Frage der aktuellen „rechten“ politischen Instrumentalisierung des Volkstanzes (S. Benedik), mit den Geschlechterrollen im Volkstanz , mit „Volkstanz und Jugendkultur“ (J. Stagl), mit den Volkstänzen von ethnischen Minderheiten und den Transfers von Volkstänzen oder mit Fragen des modernen Folklorismus und der Rolle des Tanzens mit Kindern (B. Fillifafer) und in der Sonder- und Heilpädagogik (E. Schmidt/A. Palmisano) auseinander setzen, ist diese Publikation der Zukunft verpflichtet.

Die Herausgeberin konzeptionierte das weite Land des „Volkstanzes“ also folgendermaßen: Das Einleitungskapitel „Wahrnehmungen des ‚tanzenden Volkes’ und seiner Tänze bis Ende des 19. Jahrhunderts“ skizziert etwa das „Tanzgeschehen“ vor dem „Einsetzen einer bewussten Volkstanzpflege“ aus ikonografischen Quellen (W. Dreier), es beschäftigt sich – konkret aus Akten des Pfleggerichts Werfen – mit Tanzverboten im fürsterzbischöflichen Salzburg angesichts „sittlicher Exzesse“ (A. Bleyer-Weiß) oder thematisiert die Verortung dessen, was man vor dem Beginn der Volkstanzpflege „Volkstanz“ nannte, mit anderen Tanzgattungen, z. B. mit dem Gesellschaftstanz oder „historischen Tänzen“. Paradigmatisch heißt es: „Erst im 20. Jahrhundert, als Volkstanzforscher begannen, die Tänze aufzuzeichnen und festzulegen, machte sich eine Erstarrung, beinahe Mumifizierung breit, die dem Volkstanz jegliche Spontaneität und Lebendigkeit zu rauben droht.“ (J. Waldschütz, S. 40)

Das umfangreichste Kapitel – mit 16 lesenswerten Beiträgen – ist Aspekten der Volkstanz-Pflege und historischen Volkstanz-Forschung, also dem Prozess und den Phänomenen der „Konstruktion und Tradierung“ gewidmet. Die dafür grundlegenden drei Aufsätze stammen von der Herausgeberin selbst: Sie zeigen die „Volkstanzkultur im Schnittpunkt von Pflege, Forschung und staatlichen Interessen“ seit 1900, und zwar unter drei Aspekten: die Rolle der frühen Volkstanzwissenschaft in ihrem Sammel- und zugleich passionierten, aber auch einengenden pflegerischen Selektionsbestreben, weiters die Konzeptionierung des Volkstanzes unter den Vorzeichen eines angeblich nötigen „Reinheitsgebots“ und schließlich eines fremdenfeindlichen bis rassistischen Gemeinschaftsfetischismus bis zur „‚Blütezeit’ im Nationalsozialismus“ und ihren Nachhall in die Nachkriegszeit. Diesem bedrängenden Themenkomplex sind weitere exemplarische Aufsätze zu spezifischen Aspekten gewidmet – etwa der Zeitschrift „Das deutsche Volkslied“ (I. Mochar-Kircher), dem Volksbildungsheim Hubertendorf (B. Gamsjäger), der Politisierung des Gemeinschaftstanzes im Dritten Reich unter dem Titel „Masse Macht Tanz“ (H. Waldorf) oder den „Südtiroler Feldforschungen (1940–1942)“ durch das SS-Ahnenerbe etwa in Person von Alfred Quellmalz, Karl Aukenthaler und Richard Wolfram (M. Seppi).

Von nicht geringerer Bedeutung in diesem zweiten Großkapitel sind jene Beiträge, die die Forschung zu einzelnen Tanzgattungen thematisieren und nicht die ideologischen Dimensionen in den Mittelpunkt rücken. Es geht um den Landler (V. Derschmidt), die Wandlungen der Volkstanzmusik (K. Schmid-Pleschonig) oder die Interaktion zwischen Musikanten und Tanzpublikum (R. Pietsch). Auch jene Aufsätze, die sich mit den Tänzen und Tanztraditionen der Minderheiten auseinandersetzen (U. Hemetek, G. Novak-Karall, R. Kunej, J. Stadlbauer) sind allesamt Erweiterungen des Blicks auf Volkskultur. Ein Thema allerdings konnte nicht abgehandelt werden, obwohl es fundamental und erhellend gewesen wäre: Die „Bedeutung des Volkstanzes im Trachtenvereinswesen“. Bleibt zu fragen: Was mögen die Gründe dafür oder Widerstände dagegen gewesen sein?

Interessierte können sich natürlich auch in einem historischen Überblick über das Selbstverständnis und die Aktivitäten verschiedener Vereine informieren, z. B. zur Funktion des Volksliedwerkes für den Volkstanz (I. Egger) oder über Vereinsaktivitäten in Österreich und Südtirol (H. Zotti, K. Demar, G. König).

„Volkstanz“ ohne Musik? Aber auch „Volkstanzen“ ohne „Tracht“? E. Wallnöfer eröffnet ihren Text „Trachtenerneuerung – eine Intervention von Frauen“ und widerspiegelt so eine kritische und zugleich erkenntnisfördernde Haltung, die das Buch im Ganzen prägt: „Volkstanz und Tracht sind vermutlich später als angenommen eine inzwischen nahezu untrennbare Verbindung eingegangen. Die Literatur zum Thema Tracht ist – im Gegensatz zum Volkstanz – unendlich lang und so bedeutungsschwanger wie die Häufigkeit, mit der Männer über Tracht schreiben.“ S. Benediks Beitrag mit dem sprechenden Titel „Angezogene Politik und die Politik des Anziehens“ stößt insofern in dasselbe Horn, als er am Beispiel von „Fotos aus einer Kleinregion 1935–1956“ (Oberzeiring) einen „Blick hinter ‚die Tracht’“ wirft: „Wie ziehen sich Menschen an, wenn sich rundherum alles verändert? Wie ziehen sich Menschen an, um das Rundherum zu verändern?“

Von großem Wert ist schließlich auch jenes Kapitel, das – aus der Feder von Expertinnen und Experten (M. Brodl, N. Benz, E. Schusser, A.W. Höck, E. Wallnöfer, M. Riedl, E. Schmidt, A, Bösch-Niederer, M. Herger) – am Beispiel von zehn, zum Teil kritischer Berichte und Analysen einen detaillierten Überblick über unterschiedliche, auch umstrittene Forscherpersönlichkeiten, z. B. Raimund Zoder, Anni Stöger, Karl und Grete Horak, H. Lager, ganz besonders aber Richard Wolfram, über Archive und Sammlungen (z. B. Kärntner Tanzarchiv, Volksmusikarchiv Bruckmühl) gibt. Dabei wird klar, wie sorgfältig heute mit den Traditionen von „Forschung“ umzugehen wäre.

Was fehlt? Ein Personen- und Sachregister. Und warum erfahren wir nichts über die Verfasserinnen und Verfasser? Es wäre kein großer Aufwand gewesen, kurz ihre Profile vorzustellen. Verdienstvollerweise liefert die Herausgeberin in der Buchversion auch Angaben zum Entstehungsdatum der Aufsätze – zwischen 2003 und 2011.

„Es liegt meiner Meinung nach bei uns allen, die Volkskultur der früheren Jahre kritisch zu hinterfragen und das weiterzutragen und zu weiterzuleben, was wertvoll und lebenswert an ihr ist“, schreibt Markus Seppi 2011. Wie recht er hat! Jeder und jede Volkstänzer/in sollte dieses Buch, egal in welcher Version, studieren.

(Karl Müller, Rezension in: Salzburger Volks.Kultur.Gut 37/1, Mai 2013)

Hans-Jörg Brenner: [Rezension]

Nach jahrelangem und großem zeitlichem Einsatz ist es nun Waltraud Froihofer gelungen, ein Buch über den Österreichischen und Südtiroler Volkstanz herauszugeben, mit dem Titel „Volkstanz zwischen den Zeiten. Zur Kulturgeschichte des Volkstanzes in Österreich und Südtirol“. Zweifellos war es sehr schwierig, die verschiedenen Kapazitäten in Österreich und Südtirol unter einen „Buchhut“ zu bringen. Und gerade deshalb muss man das Buch dankbar begrüßen.

Wer im Vorfeld ein Buch im üblichen Stil über den österreichischen Volkstanz erwartet hat, wurde überrascht. Das Buch enthält keine Volkstänze, außer einer kleinen Wiedergabe eines Sammelzettels aus der Zodersammlung. Trotzdem ist das Buch, das ein Projekt der Bundesarbeitsgemeinschaft Österreichischer Volkstanz ist, lesenswert und sehr informativ über den Volkstanz im angegebenen Gebiet. Das Buch hat die folgende Einteilung, in der jeweils mehrere Beiträge enthalten sind:

– Wahrnehmung des „tanzenden Volkes“ und seiner Tänze bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.

– Forschung und Pflege, Konstruktion und Tradition.

– Volkstanz als Idee.

– Exkurs Tracht.

– Forscherpersönlichkeiten, Archive und Sammlungen.

– Didaktik.

Interessant ist an dem Buch, dass die gedruckten Abhandlungen nur als Kurzbeiträge zu betrachten wären und diese durch Ergänzungen auf der beiliegenden DVD bereichert werden können. Weitere interessante Beiträge, die im Buch nicht aufgeführt sind, enthält eine zusätzliche PDF-Datei. Leider ist die bei mir beiliegende DVD zu einem automatischen Start nicht zu bewegen gewesen.

Das Gesamtwerk ist eine riesige Wissensquelle über den Volkstanz in Österreich und Südtirol. Sie ist sicher nicht für den gewöhnlichen Volkstänzer gedacht, sondern für die Personen, die sich mit dem Volkstanz nicht nur tanzender Weise beschäftigen. Als Wissenserweiterung ist dieses Buch auch für deutsche Volkstänzer interessant. Es zeigt aber auch, dass sich in Deutschland niemand so intensiv und theoretisch mit dem Volkstanz in Deutschland beschäftigt.

Zur offiziellen Verkaufseröffnung gab es zu dem Buch noch ein Symposium mit dem Titel des Buches. Einige Artikelverfasser/Innen konnten sich aus ihrer Sicht nochmals zu ihren Beiträgen äußern. Interessant war auch noch ein Beitrag im Symposium über Herbert Lager aus persönlicher Sicht von Monika Wolf.

(Hans-Jörg Brenner, Rezension in: Rundbrief der Arbeitsgemeinschaft der Sing-, Tanz- und Spielkreise in Baden-Württemberg e. V. Nr. 115, Dezember 2012)