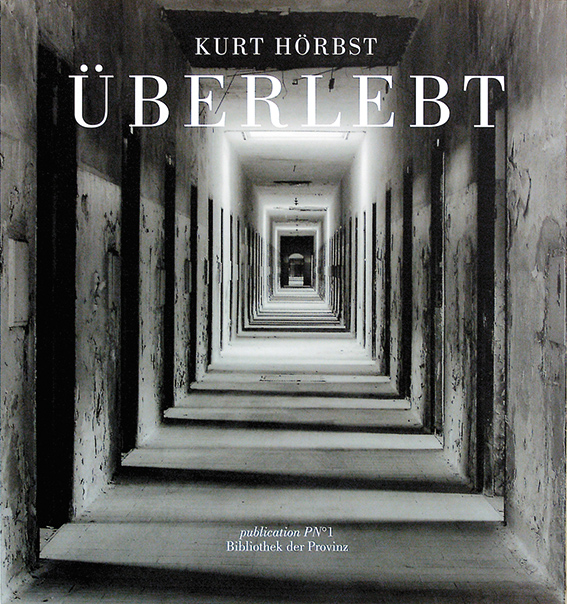

Überlebt

Menschenbilder – Lagerbilder

Kurt Hörbst

ISBN: 978-3-85252-255-5

31×29 cm, 204 Seiten, zahlr. S/W-Abb., Hardcover m. Schutzumschl.

39,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Leseprobe (PDF)

Kurzbeschreibung

AUSZEICHNUNG „SCHÖNSTE BÜCHER ÖSTERREICHS“ 1999

Fotodokumentation über Konzentrationslager und Überlebende

Kurt Hörbst: «Nicht das einzelne Bild ist wichtig, vielmehr das Gesamtbild.»

Über 110 große SW-Fotos, viele überblicksartige Sachinformationen, z.B. über alle Konzentrationslagern auf dem Gebiet Deutschlands, Österreichs und osteuropäischer Staaten. Die (fotografierten) Zeitzeugen kommen persönlich zu Wort.

Siehe dazu auch Projektbeschreibung auf der Webseite von Kurt Hörbst: : (☞).

Rezensionen

Die Zeit: Nackte ZimmerNackte Zimmer oder leere Gänge. Brachflächen. Die Fotos, die Kurt Hörbst, Dozent an der Prager Fotoschule, in Konzentrationslagern gemacht hat, sind starr, kein Lidschlag ist erlaubt. Überlebende erzählen dazu, in kargen Worten, ihre Erinnerungen.

(Rezension in der Zeit #14/2000 vom 30. März 2000)

Birgit Flos: Die Sprache der Überlebenden

Mauthausen – eine Zentrale des Terrors mit 62 Aussenstellen, eine Stätte zigtausendfachen Todes. Ein Ort, den man sich nicht vergegenwärtigen kann. Die Bilder bedürfen der Stimmen von Überlebenden. Ein Fotograf war auf der Suche nach den Geschehnissen von 1938 bis in die letzten Kriegstage.

Schon im Ersten Weltkrieg gab es in Mauthausen in Oberösterreich ein Kriegsgefangenenlager, in dem vor allem Serben festgehalten wurden. Im August 1938 mussten 300 Häftlinge aus Dachau Bauarbeiten unmittelbar neben dem Granitsteinbruch durchführen, aus dem die Gemeinde Wien Pflastersteine für ihre Strassen bezogen hatte. „Das Konzentrationslager Mauthausen wurde am 8. August 1938 als Lager für männliche Häftlinge eröffnet. Das Lager für weibliche Häftlinge wurde am 5. Oktober 1943 eingerichtet. Ende Februar 1945 wurden 83 399 Häftlinge im KZ Mauthausen gezählt. Ab März kann nicht mehr gesagt werden, wie viele Menschen im Konzentrationslager gefangen gehalten wurden, da die Häftlinge nur noch teilweise erfasst wurden. Die überwiegende Mehrzahl der Mauthausener Häftlinge waren Menschen, die ihrer nationalen Zugehörigkeit, rassischer Abstammung, politischer Tätigkeit oder ihres religiösen Glaubens wegen von dem nationalsozialistischen Regime ,als Volksschädlinge in Schutzhaft' genommen wurden (…) Dem Konzentrationslager Mauthausen unterstanden insgesamt 62 Nebenlager. Am 5. Mai 1945 wurden etwa 30 000 Menschen von der amerikanischen Armee befreit, nachdem in Mauthausen selbst und in seinen Nebenlagern 113.575 Menschen den Tod gefunden haben.“

Dieser Text und das Foto sind dem Buch „Überlebt“ von Kurt Hörbst entnommen: Hörbst, geboren 1972 in Apfoltern (Mühlviertel), hat drei Jahre lang ehemalige Konzentrationslager fotografiert und die Fotos mit langen Passagen aus Gesprächen mit Überlebenden, die in wunderbar konzentrierten Portraitfotos vorgestellt werden, zusammengestellt. Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, Dachau, Mauthausen. Wie fotografiert man diese Orte? Hörbst hat sich für einen zurückgenommen, fast meditativen Blick entschieden. Trotzdem besteht immer die Gefahr, dass „schöne Fotos“ entstehen. Haben nicht Fotos von funktionslos gewordenen verfallenden Nutzbauten immer ihren eigenen Reiz? Hörbst hat es sich nicht leicht gemacht. Er versucht, die Bedeutung dieser Orte auch in der Gegenwart festzuschreiben. Obwohl die verlassenen Lager durch die Distanz der Zeit von dem Grauen des tatsächlichen täglichen Gebrauchs abgehoben sind, will jedes Foto ein Mahnmal sein. Die Blicke in leere Barackenräume, auf Appellplätze und Zuggleise sind zu indexalischen Zeichen geworden: Sie stehen für eine staatlich institutionalisierte Mordmaschinerie, die jenseits jeder verbalen oder bildlichen Beschreibung liegt. Erschreckenderweise scheint sie am ehesten in Zahlen dokumentierbar.

Was gibt dieses Foto „Wachturm“, aufgenommen auf dem Terrain des ehemaligen Lagers Mauthausen, preis? Ein Wachturm soll größtmögliche Übersicht über die Gefangenen gewährleisten. Zu dieser Überwachungsfunktion kommt noch ein historisierendes ästhetisches Programm: Die Trutz- und Wehrburg. Feinde müssen abgewehrt werden. Bei dem kleinen zentrierten Fenster (Stiegenhaus?) wird in einem Rundbogen die Gotik zitiert. Der fünffach gespannte Stacheldraht war elektrisch geladen. Der Himmel spiegelt sich in den Fenstern, dadurch erscheinen die Scheiben blind. Es befindet sich kein Wachpersonal im Turm. Man denkt an Michel Foucaults Machtanalyse: Überwachen und Strafen. Dort geht es um eine (Gefängnis)-Architektur, die die Omnipräsenz des kontrollierenden Blicks in Gebäudekomplexe „einbaut“. Das Foto ist symmetrisch konzipiert; der Blickwinkel von unten verstärkt Macht und Kontrolle, die von diesem Gebäude ausgehen.

Fragen, wie sie von Alain Resnais in seinem Film „Nacht und Nebel“ (1955) gestellt wurden, bleiben relevant: Irgendjemand muss diese Gebäude geplant und gebaut haben. Irgendjemand muss seinen beruflichen Stolz in der Verwirklichung einer solchen Aufgabe gesehen haben. Wäre es überhaupt möglich, in einer Fotografie den autoritären Gestus solcher Gebäude zu untergraben? Als Argumentationshilfe das Brecht-Zitat aus den zwanziger Jahren: „Die Lage wird dadurch so kompliziert, dass weniger denn je eine einfache ,Wiedergabe der Realität' etwas über die Realität aussagt. Eine Photographie der Kruppwerke oder der AEG ergibt beinahe nichts über diese Institute. Die eigentliche Realität ist in die Funktionale gerutscht. Die Verdinglichung der menschlichen Beziehungen, also etwa die Fabrik, gibt die letzteren nicht mehr heraus. Es ist also tatsächlich ,etwas aufzubauen', etwas Künstliches, Gestelltes. Es ist als eben tatsächlich Kunst nötig.“

Hörbst stellt den Fotos der Unorte die Stimmen der Überlebenden entgegen. So werden sie zu Projektionsflächen von gelebter Erfahrung, aus der historischen Distanz geholt und aktualisiert. Karl Stojka war in Auschwitz-Birkenau inhaftiert. Der Vater wird 1940 in Mauthausen ermordet. Stojka hält seine Trauerrede beim Begräbnis der Ermordeten von Oberwart 1994 in Romanes. Im Buch sagt er: „Fünfzig Jahre danach wurden vier Menschen in die Luft gesprengt. Aber die Pointe ist: Ich habe auch erlebt, wie man ihre Väter und Großväter in Birkenau ermordet hat.“ Es wird wieder deutlich: Fotos können nicht für sich stehen, sie brauchen die Sprache der Überlebenden. Wir hören zu.

(Birgit Flos, Rezension im Standard-Album vom 19. Juni 1999, S. A5)

Wilhelm Rimpau: [Rezension]

„Im vollen Bewußtsein, dem Thema ob seiner Dimension nicht gerecht werden zu können, begann ich das Projekt. Zu Beginn wußte ich nicht, wohin mich diese Arbeit führen, beziehungsweise, wie sie sich entwickeln würde und letztendlich darstellen ließe. Nach fast drei Jahren Arbeit kann und soll diese Publikation nur einen Versuch oder eine Skizze darstellen.“

Mit diesen Sätzen kommentiert der 1972 in Apfoltern geborene Fotograf und Lehrer an der Prager Fotoschule sein großformatiges 202 Seiten starkes Werk. Sein Blick richtet sich auf ein – wahrscheinlich das – zentrale Ereignis des zuende gehenden Jahrhunderts – Auschwitz. Ein Blick von und für uns „Nachgeborene(n)“? Spurensuche in Europa, dessen Länder und Völker wie in keinem Jahrhundert durch Mord und Barbarei zum Opfer fielen? Zeugnis abzulegen über das Erlebte wurde für alle, die überleben konnten zum wichtigsten Motiv, um weiterzuleben. Vielen Berichten aus deutschen KZ's unterliegt die uns oft unverständliche Grundhaltung von Schuld, überlebt zu haben. Jeder der Überlebenden hat 10, 100 oder gar mehr Kameraden sterben sehen, hat überlebt, während (manchmal weil) andere sterben mußten. Wie kann man den Bericht gemäß der Inschrift über Dantes Höllentor aufnehmen und vermitteln: „Ihr, die ihr hier eintretet, lasset alle Hoffnung fahren“? Es gäbe keine Hoffnung mehr und Vergessen machte sich breit, wenn nicht die Erinnerung an die Opfer lebendig bliebe – ein Gebot schon deshalb, weil ohne dieses die Mörder wirklich gesiegt hätten.

Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Mauthausen, Theresienstadt, Dachau, Sachsenhausen, Ravensbrück, Buchenwald, Flossenburg sind abgebildet, fotografisch dokumentiert, en detaile, als Fragment, als Ruine, als Zeugnis, als Symbol. Fotografie als Kunst macht es dem Betrachter leichter, als manche Künstlichkeit und Nüchternheit wissenschaftlicher Dokumentation, sich dem Grauen zu nähern. Geglückt konnte die auf uns oft distanzierend wirkende Schablone herkömmlicher ritualisierter Ikonen vermieden und überwunden werden, durch die manche Gedenkstätten ihr Anliegen dokumentieren. Hier gilt endlich einmal nicht die unendlich große Zahl, die Anonymität, das System. Hier wird individueller Zugang erleichtert. Die persönliche Botschaft des Fotografen ist das eine. Das andere ist die Biographie mit Bedacht ausgewählter Zeitzeugen, Opfer und Überlebender, Anwälte ihrer toten Leidensgefährten. Sie sprechen durch ihr Portrait und sparsamen Aussagen: Dagmar Ostermann, die in Wien lebende Jüdin, Karl Stojka, der in Wien lebende Roma, DDr. Ella Lingens, die in Wien lebende Ärztin und Juristin, Fritz Kleimann, ein in Wien lebender Jude, Hilde Sobot, die bei Wien lebende Jüdin, Elisabeth Böcklinger, die bei Linz lebende Frau, Franz Willinger, der bei Linz lebende Kommunist, Marko Feingold, der in Salzburg lebende Jude, Francisko Comellas Linares, ein in Linz lebender Spanier, Hans Landauer, der in Wien lebende Exkommunist, Dr. Franz Danimann, der in Wien lebende Sozialist, Norbert Lopper, der in Wien lebende Jude. Wilhelm Gugig, der in Wien lebende Jude, Leopold Engleitner, der bei Bad Ischl lebende Zeuge Jehovas, Johann Steinbock, der in Steyer lebende Pfarrer. Unmittelbar vor seiner nicht mehr erwarteten Befreiung aus einem Außenlager Buchenwalds Langenstein-Zwieberge schrieb H. G. Adler seinen Gedichtszyklus „Das ist das Ende“:

Urwelt der Träume …

O, über mich!,

Ausgeschüttet

Über mich Armen,

Der ich verlassen

Wankend stehe

Im Nacht-Gedächtnis

Dieser verwirkten Welt

In erstarrt erstarrender Wirklichkeit! –

Adler widmete sich – wie keiner vor ihm und auf diesem Niveau wenige nach ihm – mit seinem wissenschaftlichen Oeuvre bis zu seinem Lebensende 1988 der Analyse des nationalsozialistischen Lagersystems, in seiner Lyrik dem Erleben und Erleiden, der Erinnerung und Schuld, dem Zweifel und der Hoffnung. Die Botschaft des uns nun vorliegenden Buches ergänzt Adlers dichterische und wissenschaftliche Möglichkeit, mit einem Jahrhundert- und Menschheitsereignis zurechtzukommen, für das Worte, Gesten und Einfühlungsvermögen oft genug fehlen. Der „Versuch“ von Kurt Hörbst scheint mir gelungen, insofern er nicht den Anspruch erhebt aber die Möglichkeit eröffnet, Erinnerung als immer fragmentarisch aber dennoch evident nachvollziehbar zu machen.

Dem Verleger Richard Pils sei Dank und Zuspruch gesagt, sich mit dieser Edition etwas außerhalb seiner Themen der „Bibliothek der Provinz“ zu bewegen. Diesem hier zu würdigenden Buch sind Leser in allen deutschen vielleicht sogar europäischen Provinzen Betrachter und Leser zu wünschen.

„Überlebt. Menschenbilder – Lagerbilder“ erhielt 1999 die Auszeichnungen „Schönste Bücher Österreichs“ und „Schönster Buchumschlag Österreichs“.

(W. Rimpau, Rezension in den Informationen der Gesellschaft für politische Aufklärung Nr. 63 vom Dezember 1999)

Medizin Online Service: [Rezension]

Der großformatige SW-Bildband „Überlebt. Menschenbilder – Lagerbilder“ von Kurt Hörbst ist eine gelungene Mischung von Fotos und Texten Überlebender. Der 1972 im Mühlviertel geborene Fotograph meint zu seiner Arbeit: „Im vollen Bewusstsein dem Thema ob seiner Dimensionen ohnehin nicht gerecht werden zu können, begann ich dieses Projekt. … Nach fast drei Jahren Arbeit kann und soll diese Publikation nur einen Versuch oder eine Skizze darstellen.“

Vorweg – auch wenn er sich nur pars pro toto dem Thema nähert, bzw. nähern kann – so ist das Experiment als gelungen zu bezeichnen. Denn zum einen sind hier exzellente Bildaufnahmen der Lager von Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, Dachau, Mauthausen und Ravensbrück in ihrem jetzigen Zustand zu sehen, zum anderen bestechen die Portraits der Überlebenden und der authentischen Erinnerungen im Originaltext.

So erzählt der 1931 als Kind reisender Zigeuner im Burgenland geborene Karl Stojka: „Es ist meine Pflicht, die Jugend – die Menschen aufzuklären, was wirklich einmal war. Es gibt viele Zeitzeugen, aber viele können nicht sprechen. Nur der die Last trägt, weiß wie schwer sie ist!“

(Rezension für das Medizin Online Service vom 15. Mai 2002)