Stadtgeschichten

Erzählungen

Manfred Chobot, Manfred Horvath

ISBN: 978-3-85252-287-6

21 x 15 cm, 186 S., m. Abb., Hardcover

19,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Kurzbeschreibung

[Mit Fotos von Manfred Horvath]

Das Wiener Rathaus

Das Rathaus ist ein phänomenales Bauwerk, hinter dem sich ein tiefer symbolischer Sinn verbirgt: nämlich der Architektur gewordene Ausdruck einer Gesinnung.

Gelegentlich soll es vorkommen, daß ein Bürger der Stadt im Rathaus zu tun hat, was sich leider nicht vermeiden läßt. Der beste Weg, die gesuchte Räumlichkeit tatsächlich zu rinden, ist: man läßt sich vom Portier einen Detailplan zeichnen, den man mit auf seinen Irrweg nimmt. Um allerdings wieder zurück zu gelangen, empfiehlt es sich, eine Schnur oder ein dünnes Seil an seinem Ausgangspunkt zu befestigen und sich dann nach Bergsteigerart zurückzuhanteln. So sich diese Sicherungsleine nicht als zu kurz erweist und man nur eine verschwindende Anzahl von Knoten und Verschlingungen zuwege gebracht hat, gilt diese Methode als die verläßlichste. In jedem Fall möge man, sei es, daß die Sicherungsleine doch nicht über die notwendige Länge verfügt oder man sich in seine eigenen Knoten verheddert hat, seine Taschen mit Kieselsteinen oder Brotkrümel füllen, die man nach dem Hänsel-und-Gretel-System alle paar Schritte fallen läßt. Wobei dem Brot der Vorzug zu geben ist, da sein Gewicht die Taschen weniger belastet als Steine. Die Gefahr, daß die Brotkrümel jemand verzehrt, wie dies dem Geschwiscerpaar widerfuhr, ist praktisch gleich null. Höchstens, daß eine Putzfrau, die mit dem Märchen nicht vertraut ist, sie aufgrund ihrer Unwissenheit zusammenkehrt. Was für die Steine genauso gilt. Sollten sich die Brotkrümel einzelner Auswegsucher alllerdings miteinander vermischen, wird die Sache wiederum verwirrend, weshalb sie der Vorsichtige entsprechend markiert.

Leichtsinn und einer gewissen Sorglosigkeit, wie sie den Wienern unterstellt wird, ist es zuzuschreiben, daß ein Rathausbesucher glaubte, ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen auszukommen. Vergeblich suchte er nach dem Ausgang, fand sich stattdessen in immer neuen Räumen und Gängen. »Was machen Sie hier?« Ihm gegenüber stand ein Mann der Rathauswache. »Wie kommen Sie da herein?« Der Mann von der Rathauswache war verwundert. »Wenn ich nicht irre, bin ich durch diese Tür hereingekommen.« Der Rathausbesucher war sich dessen ziemlich sicher. Anders hingegen der Rathauswachmann, der die Ansicht vertrat, daß eben jene Tür versperrt wäre. »Vermutlich war sie das nicht«, äußerte der Auswegsucher einen Verdacht. »Unmöglich, diese Tür muß immer verschlossen sein.« Tatsächlich war das Schloß versperrt, doch die Tür ließ sich trotzdem öffnen. Da er seinen Posten nicht verlassen durfte, konnte der Rathauswachmann den Verirrten nicht zum Ausgang geleiten, so daß sich seine Spur im Dunkeln verliert. Mag sein, er sucht noch heute einen Ausweg und wurde deshalb Stadtrar.

Da wollte er einen effektvollen Abgang aus einer Stadtratssitzung machen, um seinem Unmut freien Auslauf zu gönnen, riß er eine Tür auf, durch die er nach draußen zu entkommen gedachte, erwischte jedoch statt der Ausgangstür eine zum Verwechseln ähnliche Schranktür. Womöglich sucht er noch immer nach dem Ausgang, ebenso wie andere, die sich auf ihren Orientierungssinn verließen, bis sie entdecken mußten, daß sie verlassen sind. Vermutlich gibt es welche, inzwischen Mumien geworden, die in einsamen Gängen des Wiener Rathauses ihr Leben gelassen haben. Abgegangen sind sie niemandem.

Rezensionen

Othmar Peter Zier: Ein Chronist flüchtiger AlltagsmomenteManfred Chobot, Jahrgang 1947, ist nicht nur der Minderheit ehemaliger preisgekrönter Leistungssportler (Disziplin „Schwimmen“) zuzurechnen, sondern auch jener der in der Bundeshauptstadt lebenden SchriftstellerInnen, die tatsächlich in Wien auch geboren wurden, somit nach Beendigung der Schwimmerlaufbahn immerhin noch einer der Hechte im Karpfenteich all der reschen SteirerInnen und feurigen Kärntnerlnnen dieser Branche sozusagen; dem feuchten Naß ist er, nebenbei bemerkt, auch mit der Wahl des Studiums der „Kulturtechnik“ treu geblieben, das zwar für Laien nach akademisch geadeltem Kulturveranstalter klingt, in Wahrheit jedoch den Bereich „Wasserbau“ zum Inhalt hat.

Der gebürtige Wiener Manfred Chobot hat dem Dialekt seiner Stadt einige der gelungensten Texte im Genre „Dialektgedicht“ beigesteuert (für mich etwa „S'Risnradl“, um nur eines zu nennen) und jetzt eine Sammlung von „Stadtgeschichten“ vorgelegt, einen Band, ergänzt um eine stattliche Anzahl sehr reizvoller Farbfotos des gebürtigen Eisenstädters Manfred Horvath. Es sind kurze, teils Kürzestgeschichten aus dem Wiener Stadtalltag, die von Künstlern, Beamten, Polizisten, Pensionisten, Passanten, In- und Ausländern usw, erzählen und natürlich auch dann von Osterreich handeln, wenn der Aufenthalt eines Literatur-Stipendiaten in Rom beschrieben wird.

Apropos gebürtiger Wiener: „Wien ist anders – als Wien“ heißt ein Text in schöner Variation dieses bekannten Slogans der Bundeshauptstadt, der dann so beginnt: „Von Auswärtigen wird den Wienern vorgehalten, sie würden sich gebärden, als gäbe es alles und jedes in ihrer Stadt. Ein Vorurteil, das berechtigt ist: in der Lustkandlgasse die Eheberatung, auf dem Fleischmarkt die Abtreibungsklinik; bei der Lange Gasse eine Kurzstreckengrenze; und in der Rechten Wienzeile den sozialistischen Vorwärts-Verlag“.

Es sind Prosastücke, in denen die vielen Facetten eines Großstadtlebens festgehalten sind ? also das Außergewöhnliche, das durch das Gewöhnliche schimmert, und das Gewöhnliche, welches dem Außergewöhnlichen erst den letzten Schliff verleiht. Chobot ist ein Chronist der flüchtigen Stadtrealität, der untergehenden Momente, die der geübte literarische Schwimmer und Taucher gerade noch dem vergessen entreißt. Es finden sich Pretiosen in dieser Galerie festgehaltener Alltagsmomente, etwa jene knapp zwei Seiten umfassende Geschichte, welche das Buch beschließt. „Dragan bleibt a bissl da“ ist von beeindruckender Authentizität und tragikomischer Brillanz. In dieser auf knappstem Raum in einer das Gastarbeiter deutsch nachbildenden Sprache erzählten Lebensgeschichte eines Gastarbeiters sammelt sich im Besonderen dieses Schicksals das Allgemeine in geradezu Lesebuch tauglicher Verdichtung. Hierbei kommt natürlich der hörfunkerprobte Gestalter von Features (etwa über „Shopping City Ost“) Chobot zu seinem Recht, weil man beim Lesen den Zuhörer durchzuspüren verneint, jenen Zuhörer, der nicht nur zuzuhören versteht, sondern auch in der Lage ist, das Wesentliche später tatsächlich hörbar werden zu lassen.

(O. P. Zier, Rezension in: Literatur und Kritik, Heft 337/338, September 1999)

http://www.chobot.at/body_ausgew_kritiken_17.htm

René Freund: Wien in einem anderen Licht

Manfred Chobot hat seine erkleckliche Sammlung von Erzählungen „Stadtgeschichten“ genannt. Er ist Wiener und daher verwundert es wenig, daß seine Geschichten spürbar in Wien spielen. Dennoch sind seine Erzählungen eigentlich ganz und gar unwienerisch: Sie sind nicht schlampig geschrieben, sie verzichten auf Schmähs, sie sind weder weinselig noch bierernst; die Donau ist in ihnen nicht blau, sondern braun, und das Herz nicht golden, sondern rot. Und während ich noch nach anderen Klischees des Wienerischen suche, denen dieses Buch nicht entspricht, fällt mir auf, daß es eigentlich auch sehr wienerisch sein kann, unwienerisch zu sein: Denken wir an die asketische Bauweise des Adolf Loos oder an die Stringenz des Ludwig Wittgenstein.

Asketisch, stringent: Diese Attribute passen gut auf Manfred Chobots Erzählungen. Er hat sie im wahrsten Sinne des Wortes kurz gehalten (meist ein bis zwei Seiten lang), und auch in der Wahl seiner literarischen Mittel war Chobot bewußt sparsam Schmucklos und schön, verzichten seine Miniaturen auf die schnelle Pointe, auch dort oder gerade dort, wo sie sich fast aufdrängt. Das macht auch den Humor seiner Skizzen aus, die nicht selten an Peter Altenberg oder an den unterschätzten Eduard Pötzl erinnern. Auch da, wo Chobot Kritik äußert, Z. B. an Beamten aller Art (vom Postler bis zum Zensurrichter) tut er das in sachlicher, fast beobachtender Weise. Er beschreibt, ohne aufgesetzte Ironie, ohne Bosheit, fast schon gleichmütig, als wollte er sich aus seinen Texten ganz zurückziehen.

Das macht die Kritik stärker und schmerzhafter – z. B. in der Erzählung „Wien ist anders – als Wien“. Chobot zählt darin auf, was es alles in Wien gibt, unter anderem: „Es gibt das Bestattungsmuseum und das Kriminalmuseum, den Narrenturm und das Elektropathologische Museum, und es gab den Sparsarg unter Joseph II., was eine frühe Form des Recyclings darstellte. Mit einem Hebel öffneten die Sargträger den Boden des Sarges, und der in Sack leinen eingenähte Leichnam fiel in die Grube, so daß der Sarg nicht mitbestattet wurde, sondern neuerlich verwendet werden konnte, Es gibt das Kaisergeschirr, das immer noch bei republikanischen Staatsempfängen verwendet wird, auch wenn der Bestand von Mal zu Mal geringer wird, weil Glas und Porzellan zerbrechen und sich gelegentlich das eine oder andere Stück in den Sack des Eingeladenen zu verirren pflegt. Es gibt den Antisemitismus und die Fremdenfeindlichkeit – nicht erst seit kurzem, sondern schon lange vor der Jahrhundertwende…“

Chobots literarische Enthaltsamkeit ermöglicht es ihm, große Themen wie Erotik, Kunst und Politik auch in Details sehr aufmerksam zu beschreiben. In dieser Hinsicht passen Chobots Erzählungen und die ebenfalls in dem schön ausgestatteten Band enthaltenen Fotos von Manfred Horvath sehr gut zusammen: Auch Horvaths Bilder sind Schnappschüsse, das heißt, der Fotograf hat sehr lange und erfolgreich daran gearbeitet, sie wie Schnappschüsse aussehen zu lassen. Es sind Stimmungsbilder in jeder Hinsicht, weil sie Stimmungen einfangen, wieder geben und im Betrachter erzeugen. Man sieht Wien in den Bildern von Manfred Horvath und in den Texten von Manfred Chobot in einem anderen Licht.

(René Freund, Rezension in der Wiener Zeitung vom 21. Mai 1999)

http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/literatur/buecher_aktuell/368714_Chobot-Stadtgeschichten.html

Helmuth Schönauer: Manfred Chobot, „Stadtgeschichten“

Während man an anderen Orten die Stadtschreiberei oft umständlich zelebriert und kurz darauf am Friedhof von Inkognito begräbt, hat für Wien und Umgebung Manfred Chobot diese Aufgabe mustergültig gelöst: Er hat sich quasi selbst als Stadtschreiber ausgerufen und mit kompetentem Blick Wien und seine Bewohner literarisch ins Visier genommen. Unter dem sachlichen Titel „Stadtgeschichten“ verbergen sich an die hundert Begebenheiten, die die Stadt zum Leben erwecken und auf dem Stadtplan alle Stückeln des Lebens spielen. Die Geschichten sind immer so angelegt, daß man sie tatsächlich erzählen kann. Und nach dem Motto „Stell Dir vor, was neulich passiert ist!“ prägen sich die Erzählungen wie Pointen ins Gedächtnis des Leser, so daß dieser in kürzester Zeit ein Sittenbild des Alltäglichen von Wien im Kopfe hat.

Ehrensache, daß Manfred Chobot in der Hauptsache den Alltagsgeräuschen und Seitengesprächen nachspürt. Seine Helden leben in Seitengassen, seine Informanten lehnen oft wie zufällig an Nebenfronten und stochern in Sackgassen des Überlebens herum.

Aus dem größten Zufall heraus kann sich plötzlich die schönste Geschichte erheben. Das Meisterstück, das bereits die Luzidität einer Borges-Geschichte aufweist, berichtet von einem Stromstillstand, der beinahe den Lebensstrom vernichtet. Weil die Mutter des Erzählers in ein Pflegeheim übersiedelt ist, macht der Stromzähler mangels Verbrauch keinen Mucks mehr. Der Strommeister muß solche Fälle zuerst melden und anschließend untersuchen, weshalb er vorschlägt, wenigstens eine Kilowattstunde berechnen zu dürfen, damit die mühseligen Recherchen unterbleiben können. In dieser Szene ist genau beschrieben, wie die Gebrauchsvernunft über die vorgeschriebene Vernunft siegt, wie sich der Alltag gegen die Bürokratie behauptet und wie ein dreidimensionaler Bewohner noch allemal die Ebene des Formulars besiegt.

Chobots Geschichten spielen immer wieder in Ämtern, Bezirksverwaltungen, wobei die niedrigen Chargen durchaus Sympathie bekleiden dürfen, denn schließlich sind sie nur durch einen blöden Zufall keine Beamte und nicht Partei geworden.

Mülltrennen, U-Bahn-Profis, Jogger oder Raucher im Kampf gegen die Nichtraucher sind weitere Berufs- und Freizeitsparten, aus denen jederzeit ein Sieger hervorgehen kann.

Selbst am Friedhof gibt die Bürokratie keinen Frieden, damit der geschlauchte Mensch über den Tod hinaus um sein Leben kämpfen muß.

Manfred Chobots Stadtgeschichten sind jeweils zum richtigen Zeitpunkt al dente erzählt, so daß sie mit ihrem Treibsatz der Spontaneität sich durchaus über die gedankenlose bloße Gegenwart hinwegsetzen.

Mit großen Atem gesprochen: Manfred Chobots Geschichten retten die Stadt vor dem Verfall der Erinnerung!

(Helmuth Schönauer, Rezension in: Podium Nr. 112, Oktober 1999)

http://www.chobot.at/body_ausgew_kritiken_24.htm

Weitere Bücher des Autor*s im Verlag:

Der ertrunkene Fisch

Der Hof

Dorfgeschichten

Kumm haam in mei Gossn

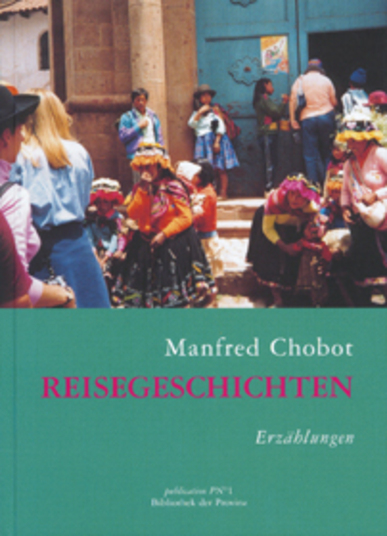

Reisegeschichten

Ziegelschupfen oder die genüßliche Mühe der Bewegung