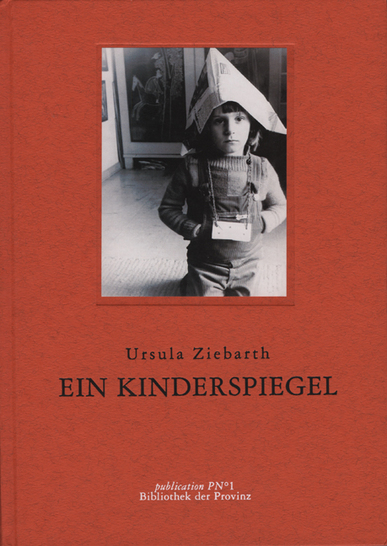

Ein Kinderspiegel

Ursula Ziebarth

ISBN: 978-3-85252-157-2

24 x 17 cm, 288 Seiten, Hardcover

29,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Kurzbeschreibung

EIN KINDERSPIEL

»Spiegel: noch nie hat jemand wissend beschrieben, was ihr in euerem Wesen seid.

Ihr, wie mit lauter Löchern von Sieben erfüllten Zwischenräume der Zeit.

Ihr, noch des leeren Saales Verschwender –, wenn es dämmert, wie Wälder weit … Und der Lüster geht wie ein Sechzehn-Ender durch eure Unbetretbarkeit. Manchmal seid ihr voll Malerei Einige scheinen in Euch gegangen –, andere schicktet ihr scheu vorbei.«

In Jericho, vor zehntausend Jahren, mußten Menschen sich über Wasser beugen um ein zerfließendes, schon von ihrem Atem bewegbares Bild von sich selbst zu erblicken, ihren eigenen Augen zu begegnen, zu erstaunen vor sich. In der Menschheit ältester Stadt, in eben diesem Jericho, haben Archäologen keine Spiegel gefunden. Zweitausend Jahre später (achttausend Jahre vor uns ist das immer noch) lebten im anatolischen Çatalhüyük Menschen städtisch zusammen, und diese Städter hinterließen Spiegel, aus Obsidian gemachte, das ist schwarzes vulkanisches Naturglas, man polierte es in Çatalhüyük so fein, daß jeder sich in ihm entgegensehen konnte und im finsteren Glanz der blank geriebenen Erdausspeiung eine dunkle Wahrnehmung von seinem Gesicht gewann.

Perser, Ägypter, Juden besaßen polierte Metallscheiben, um sich zu spiegeln, Homer berichtet von Spiegelflächen aus Gold, es gab also Menschen, die sich in ihren Spiegeln entrückt in den Sonnenschimmer des Goldes sahen. Römer hatten Bronzespiegel, in Schottland fand man zu Spiegeln polierte Steinplatten der jüngeren Steinzeit. Der Mensch bedarf der Spiegel als einem Mittel der Erkenntnis, er will ein Bild von sich sehen können.

Wir Heutigen haben silberhintergossene Glasspiegel. Mit einer Versilberungs- und einer Reduktionsflüssigkeit wird chemisch Silber hinter Glas gebracht, nur 1/16000 Millimeter beträgt der Durchmesser des Silberhauches, der das Spiegelwunder bewirkt.

Man weiß Spiegel herzustellen seit achttausend Jahren, jedoch »noch nie hat jemand wissend beschrieben«, was sie in ihrem Wesen sind. Zauberkraft, glaubte man, hätten sie, und sagten wahr, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« War jemand gestorben im Haus, verhängte man die Spiegel, denn sie vermochten die Seele des Toten zu halten, er wäre auf ewig im Hause verblieben und gespenstig umgegangen, hätte man nicht ein Tuch über jeden Spiegel gehängt. Geheimnisse wurden in Spiegelschrift geschrieben und waren nur im Spiegel lesbar. Alles fangen Spiegel ein, das reglos vor ihnen Verweilende wie das was vorüberhuscht. Sie sagen nicht wahr, aber sie geben wahrhaft wieder. In einem äußersten Akt spiegelnder Kraft wirft ein Brennspiegel Sonnenlicht so heftig zurück, daß man Feuer mit ihm entzünden kann, der Spiegel vermittelt die Entbrennkräfte der Sonne, Vestalinnen benutzten Spiegel um die Heiligen Feuer auf diese Weise mit der reinen Sonne zu entflammen, Archimedes soll mit Brennspiegeln feindliche Schiffe vernichtet haben.

Gewöhnlich sind Spiegel kühl, so kühl, daß sie wie eine Eisfläche unseren Hauch annehmen, Sterbenden hielt man früher einen Spiegel vor den Mund um zu prüfen, ob sie noch atmen.

»Noch nie hat jemand wissend beschrieben«, was sie in ihrem Wesen sind – der Zauber, wenn man irgendwo, sei's im Foyer eines Theaters, in einem Cafe oder sonstwo in einem Spiegel an der Wand sieht, was um einen herum geschieht; man könnte sich umwenden und alles ungespiegelt betrachten, aber dem unwirklichen Spiegelbild traut man mehr Wahrheit zu und erwartet den Wink des Geheimen.

Was ein Bild zurückwirft, spiegelt. Ein Kind, das mich anschaut, spiegelt sich in meinen Augen. Warum soll es sich nicht in meinen Sätzen spiegeln? Berichten, erinnern ist: spiegeln, aus den »Zwischenräumen der Zeit« hervorziehen, wieder wahrnehmbarmachen.

Kinder habe ich mit Sätzen gesucht, und gezeigt in der Unbetretbarkeit von Worten, »die noch des leeren Saales Verschwender« und »wenn es dämmert, wie Wälder weit«. Es wird geschehen, was Sie nicht sogleich erwarten, wenn Sie das Buch aufschlagen: Sie werden sich selber sehen, denn Spiegeln wohnt wirklich Zauber inne, Sie werden es bemerken, mir ist es ebenso ergangen, unversehens erschien auch ich in den Rahmen, wo ich Kinder Islands und Anatoliens erwartete und von zeitrückwärts her Kinder, von denen man seit Jahrhunderten, Jahrtausenden vom Hörensagen, vom Lesen weiß – denn auch selbstwärts reicht die Magie des Geschriebenen, man sieht sich wieder, klein, in der Schule, mit Masern im Bett, auf dem Rummelplatz. Auch Sie, ich kenne Sie nicht, aber ich weiß, Sie werden sich auffinden zwischen den Seiten hier, Sie werden sich erinnern und den Kindern dieser Spiegel das Kind hinzufügen, das Sie gewesen sind. Sie werden sich erkennen. Die Kinderbildnisse dieses Buches, werden sich vermehren um die Bilder der Leser und Betrachter deren Zahl mir unbekannt bleiben wird. Die nicht sichtbaren Bilder, die Sie zwischen den Seiten und zwischen den Zeilen von sich auffinden, werden einen geheimen Reichtum des Buches ausmachen. Sich erinnern an das Kind, das man gewesen, ist der schmale schwankende Brückensteg auf dem man hingelangt zu allen Kindern dieser Welt. Die Sätze dieses Buches stehen zugunsten von Wehrlosen. Kinder sind wehrlos. Sie sind angewiesen auf uns.

Rezensionen

Hedwig Richter: In der Ecke sitz Max, das HolzskelettFür sie war Gottfried Benn ein „Ofen, der viel Wärme und Ruhe verbreitet“: Doch Ursula Ziebarth war nicht nur des Dichters Muse, sie ist selbst Schriftstellerin, die in ihren Büchern nach dem Schönen sucht

Prinzessinnen-Zauber, Kinderträume in Holz und Papier, zum Anschauen, Anfassen und Spielen. Bis an die Decke sind die Wände mit Büchern gefüllt, und wo noch Platz ist, hängen Bilder über Bilder. In der Wohnung von Ursula Ziebarth kommt man aus dem Gucken und Wundern nicht heraus. Unzählige geschnitzte Fuguren, Holzpferde, Glasbläserkunst, Puppen, Puppenstuben, Spielautos. In der Ecke sitzt Max, ein lebensgroßes Holzskelett, das von der Hausherrin liebevoll gestreichelt wird.

Das graumelierte Haar schlicht hochgesteckt und apart im knallblauen Pulli zu knallblauer Hose, begrüßt Ursula Ziebarth ihren Gast herzlich. Sie ist Besuch gewohnt. Maler, Schriftsteller oder auch Schauspieler sind häufig bei ihr zu Gast. Angela Winkler bespielsweise. Am Tag nach ihrer Premiere als Iphigenie in der Schaubühne war sie zum Tee da. Natürlich war Ursula Ziebarth in der Vorstellung gewesen. Sie ist leidenschatftliche Theatergängerin, allein 1997 war sie über hundertmal im Theater.

Um groß zu kochen, ist in Ursula Ziebarths Küche kein Platz, doch eine Herdplatte ist noch frei. Teewasser wird aufgesetzt. Auch hier ist alles ein bißchen anders. „So sieht mein Geschirr aus“, erklärt sie und öffnet ein Schränkchen. Unzählige Puppengeschirre stehen säuberlich gereiht auf den Brettern. Vom alten, wertvollen Miniaturzwiebelmuster bis zum Playmobil-Silber aus Plastik. Ursula Ziebarth ist Sammlerin, unter anderem. Spielzeuge mag sie vor allem, aber nicht ausschließlich. Sie liebt alles, was schön ist. „Schon früh hat man mir beigebracht: Geld für Schönes, aber nicht für Konsum“, erzählt sie.

Ursula Ziebarth ist 1921 in Berlin geboren. Sie wohnte nicht immer hier und unternahm auch Reisen in alle Kontinente. „Doch wenn mich jemand nach der Nationalität fragt, gebe ich Berlin an“, sagt sie. Nach ihrem Geschichts- und Germanistikstudium arbeitete sie zunächst einige Jahre als Schulbuchautorin und dann dreißig Jahre als Mitarbeiterin des Deutschen Instituts für Wirtschaft in Berlin. Ursula Ziebarth nennt das ihren Brotberuf: Die finanzielle Unabhängigkeit war ihr immer wichtig.

Geschichten von Benn und ihrer Zweisamkeit

Beim Tee erzählt sie aus ihrem Leben. Aus der Vielfalt der Bilder und Figuren um sie herum kristallisieren sich Geschichten heraus. Beispielsweise sind da Zeichnungen von Otto Dix, mit dem sie befreundet war. „Ist ja klar“, meint sie bescheiden, „wenn man mal so alt ist wie ich, dann hat man halt schon viele Leute kennengelernt.“ Auch Gottfried Benn. Zwei Jahre vor seinem Tod lernte Ursula Ziebarth ihn kennen, sie war die Gefährtin seiner letzten Jahre. In den Büchern, die sie selbst geschrieben hat, finden sich Geschichten, über Benn und ihre Zweisamkeit.

Wie sie ihn kennenlernte, wie sie gemeinsam unterwegs waren, sich über Literatur unterhielten, U-Bahn fuhren in Berlin. Wie sie ihm den Bodensee zeigte, wie sie an dem Bett standen, in dem Annette Droste-Hülshoff starb. Über den als kühl und abweisend geltenden Benn sagt sie: „Er war wie ein Ofen. Er verbreitete so viel Wärme und Ruhe.“ Aus einer Ecke zieht sie zwischen Büchern und hölzernen Ziehharmonikaspielern einen Kasten hervor und öffnet ihn. Über zweihundertfünfzig Briefe Benns an sie.

Freilich war Ursula Ziebarth nicht nur Dichtermuse. Sie ist selbst Schriftstellerin. Als sie noch Mitarbeiterin im Deutschen Institut für Wirtschaft war, stand sie oft morgens um vier Uhr auf, um zu schreiben. Wenn sie dann um acht ins Wirtschaftsinstitut ging, hatte sie ihre eigentlliche Arbeit schon hinter sich. Schreibend sucht Ursula Ziebarth nach dem Schönen. Dabei stößt sie immer wieder auf die Kindheit. „Als Kind über mein Kaleidoskop gebeugt, die bunten Glasstückchen schüttelnd, habe ich Sterne und Abersterne erzeugt“, erzählt sie in „Hexenspeise“ (1976).

Wie ein Kind nimmt die lebenslustige Frau die Welt wahr, hinter allem kann sie den Kinderzauber noch erkennen. In ihren Büchern erzählt sie von traurigen Dingen, von schaurigen und schönen. „In Satzspiegeln sind sie zu sehen, die Lebendigen und die Toten, das Kind, das man selber war, und das Kind, das Du gewesen bist auch“, schreibt sie in dem 1997 erschienenen Erzählband „Ein Kinderspiegel“.

Wo Kindheit fehlt, fehlt Geist

Oder über Goethe: „Noch vom alten Geheimen Rat, Minister, Olympier wird berichtet, daß er Kinder nicht stehend empfing, mit ihnen setzte er sich gleich nahe zusammen, und sie mußten ihm erzählen. Eine sublime Verwandtschaft des Gemütes war es wohl, die bewirkte, daß er sich so sehr zu ihnen hingezogen fühlte und: sie sich zu ihm.“ Oder Picasso: „Wie Erwachsene sich oftmals terrorisiert fühlen von den unvorhersehbaren Einfällen eines Kindes, fühlte sich das kunstbetrachtende Bürgertum terrorisiert von Pablitos Einfällen.“

Schreiben über die Kindheit heißt bei Ursula Ziebarth nicht, die Vergangenheit zu vergöttern. Kindsein versteht sie eher als Lebenshaltung. Wo sie fehlt, fehle Geist. Wie in der Politik. „Die Kunst ist eine Möglichkeit der Interpretation des Lebens, und die nehmen die meisten Politker nicht wahr.“

Beim Teetrinken und Plaudern fällt der Blick auf die alten Seiffener Holzfigürchen. In „Ein Kinderspiegel“ berichtet sie von den Kindern, die das Spielzeug herstellen mußten, um ihre Existenz zu sichern. Von klein auf liebte sie diese Figuren, auch weil sie wußte, mit wie viel Mühe Kinder sie hergestellt hatten. Im „Kinderspiegel“ zitiert sie auch Goethe: „Du lieber Gott in Deinem Himmel! Alte Kinder siehst Du und junge Kinder und nichts weiter; und an welchen Du mehr Freude hast, das hat Dein Sohn schon lange verkündet.“

(Rezension: Hedwig Richter)