„Bilder aus anderen Umständen“

Joseph Gallus Rittenberg

ISBN: 978-3-85252-014-8

24 x 30 cm, 116 Seiten, zahlr. Abb., Hardcover

37,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Kurzbeschreibung

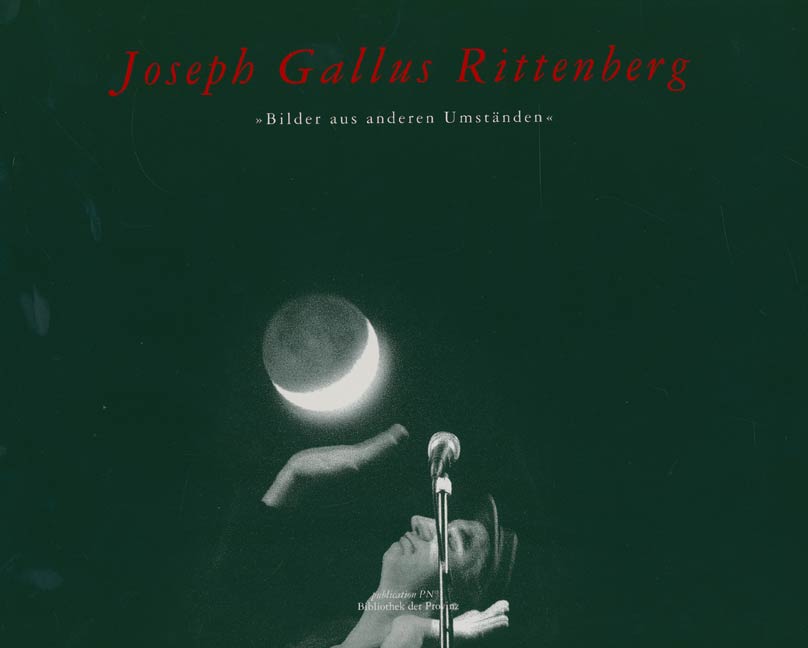

Das erste Photo, das ich sah, war vor allem schwarz. Ein komisches Bild, wie man so sagt, doch nur auf den ersten Blick. Erst lachte ich, dann hatte mich die Melancholie der Szene angesteckt. Das Photo erschien in der ZEIT, zu einem Interview André Müllers mit Thomas Bernhard. Titel: „Der Wald ist groß, die Finsternis auch.“

Rittenberg ist kein unbekannter Photograph. Er hat den (auch zweifelhaften) Ruhm des Sonderlings. Vor allem der eine, immer wiederkehrende, hundertfach variierte Kunstgriff, hat seinen Bildern in der Sintflut der Bilder Aufmerksamkeit verschafft.

Wo die gewöhnliche Photographie den Menschen ständig zu vergrößern, zu heroisieren versucht, da bringt Rittenberg ihn auf seine tatsächliche Größe zurück.

Ein bißchen feierlich gesagt: Der Mensch ist auf diesen Photos an den Rand des Universums geraten, vielleicht auch schon verlorengegangen im Weltraum.

Rittenberg photographiert, gerade bei öffentlichen Spektakeln, am liebsten unbemerkt, aus großer Entfernung, wie aus einem Hinterhalt. Rittenbergs Photos müssen gelesen, entziffert werden – sie drängen sich nicht effektvoll auf.

Optische Witze sind solche Bilder nur für den allzu witzigen Betrachter; tatsächlich sind sie Gleichnisse für das Leben und das Lebensgefühl des Photographen.

Rittenberg macht den alltäglichen Vorgang wieder zu einem unerhörten – der Photograph ist ein Voyeur und Bilderdieb, seine Arbeit ein Akt der Übertretung. Für den Erfolgsphotographen ist alles erlaubt – für den wahren Photographen ist alles verboten. Auf manchen Bildern Rittenbergs meint man dann plötzlich beides zu sehen: die Scham des Photographen und die Verblüffung des Photographierten. Im Augenblick des Bildes sind sie beide ertappt.

Der Photograph Rittenberg, ein kindlich-erschrockener, aber auch ein kindlich-unbeirrbarer Mensch, ist kein Eroberer der Bilder, sondern ihr Entdecker.

(Benjamin Henrichs)

Rezensionen

Helmut Schödel: Bilder aus anderen UmständenDie drei Augen des Joseph Gallus Rittenberg

Explosion im vierten Stock, in der Hauswand klafft ein Loch Vor dem Loch: der Photojournalist. Er ist kein Philosoph, es irritiert ihn nicht, daß an diesem Tag seine eigentliche Domäne fehlt: der Vordergrund. Dieser Photojournalist ist ein Bildhändler, ein Bildräuber, ein Söldner der Boulevardpresse – bezahlt fürs Abdrücken. Klackklackklack, während die Nikon auf das Loch zielt, wird die verletzte Frau abtransportiert. Der Photojournalist gerät unter Beschaffungsdruck. Noch ein Bild muß her, eines, das die verunglückte Frau zeigt, irgendeines aus irgendeinem Familienalbum. Jetzt sind es nur noch zwei Stunden bis zur deadline.

Noch am selben Abend erscheinen in der Nachtausgabe die Bilder. Sie sehen aus wie Schlagzeilen. Explosion im vierten Stock! Dazu ein Bild von Hilde K., aufgenommen Jahre bevor sie sich entschloß, mit dem Gasherd zu leben. Noch am selben Abend erschlagen die Bilder das Unglück. Auf die Explosion folgt das Blitzlichtgewitter des Bilderkriegs, der sich jetzt im Boulevardblatt abbildet.

Dieser Krieg zerstört auch Landschaften. Auf einmal sieht die ganze Welt neureich aus: Egal, ob wir auf den Grand Canyon schauen, auf die Hügel der Toskana oder die Slums von Rio. Giftig bunt strahlt der falsche Glanz dieser Bilder aus den illustrierten Magazinen. Im Grunde erzählen diese Doppelseiten vollkleisternden Photos von nichts als dem hohen technischen Standard des photographischen Geräts (und den matten Augen der Betrachter). Man schaut nicht einmal wie ein Voyeur auf solche Bilder, sondern wie ein Vampir in den Spiegel. Da reflektiert nichts, da kommt kein Glanz mehr in die Augen. Photographieren ist ein Job und keine Seelenwanderung, sagen diese Bilder (und zitieren damit sinngemäß den Photokünstler Helmut Newton).

Style statt Stil, face statt Gesicht. Aus viel Farbe und Licht entstehen Bilder von der Tagseite der Welt. Zeigt so ein Photo den Mond, ist es ein Mond für Lagerfeld. Die Linse ist nicht das dritte Auge des Photographen, sondern sein einziges. Kein Wunder, wenn ihm die erdabgewandte Seite des Mondes verborgen bleibt und ihm vor allem dies auffällt: das ausgefallene Gelb des Planeten, von Kratern gemasert. Tagmenschphotographie.

Wenn in solcher Zeit ein Komet am Himmel über München erschiene, müßte sein Schweif auf ein Haus in der Isarvorstadt zeigen. Dort arbeitete in einem eher ärmlichen Atelier ein Bilderforscher und Menschenscheiter, der Photograph Joseph Gallus Rittenberg. Schon 1978 gestand er der Münchner Abendzeitung: „Ich bin wie Alaska. Als Land öd, aber als Bodenschatz von größter Bedeutung.“

Nacht füllt das Bild aus. Nur am rechten Rand, ganz oben, erscheint ein Gesicht. Sonst sieht man von dem Mann nur noch die rechte Hand, die eine Zigarette zum Mund führt. Die Nacht wirft Schatten auf Gesicht und Hand, deren Farbe der Zigarettenasche gleicht. Auf die Nasenspitze des Mannes fällt Licht. Durch eine schwarze Hornbrille schaut er aus dem Bild heraus, an uns vorbei – dorthin, wo das Licht herkommt. Er selber bleibt im Dunkeln. In der Welt, die dieser Mann bewohnt, unterbricht nicht die Nacht den Tag, sondern der Tag die Nacht. So hat Rittenberg Fassbinder photographiert. Auch Rittenberg ist keiner von der Tagseite. Wenn man den eher kleinen Mann wippenden Schritts durch die Straßen laufen sieht, weiß man: Der geht nicht durch München, sondern durch die Welt.

Rittenberg versteht sich als „Bildjournalist“. Mit heiligem Zorn und einer fast missionarischen Leidenschaft verurteilt er den schnellen Schuß, die gestylte Eleganz, die „Bildräuberei“ seiner Kollegen. Wenn er über Bilder spricht, redet er als unbedingte Instanz. Dann treibt er immer wieder aufs neue die Pharisäer aus dem Tempel. „Sehen heißt Wissen, Wissen heißt Mitwissen“, sagt Rutenberg. „Jeden Tag neue Bilder, neues Wissen, neue Mitschuld.“ Ein Unding: Der Photograph, der nicht ins Bild paßt.

Rittenbergs Photos sind „Bilder aus anderen Umständen“. Die Düsternis darin ist nicht nur ein Gleichnis. Es sind die Lichtverhältnisse, wie sie noch in den fünfziger Jahren im Mühlviertel herrschten, einer Gegend um Linz, wo Rittenberg 1948 in der Ortschaft Gallneukirchen geboren wurde. Von Morden, Selbstmorden, Kindstötungen erzählt er. „In unserem Kinderzimmer sind zwischen dem Holz die Brennesseln rausgewachsen.“ Rittenberg mußte Anstreicher lernen und arbeitete als Anstaltsmaler in Altenheimen, Krankenhäusern und Nervenheilanstalten.

Von der Kleinhäuslerwohnung der Familie konnte man am Horizont die schwarze Schnur der Leichenzüge zum Friedhof beobachten. Die Hügel um die Ortschaft wurden zum Klangkörper für die Totenglocken. Am liebsten, sagt Rittenberg, habe er sich in seiner Kindheit mit den Bildern des Todes beschäftigt. „In der Schule habe ich gefehlt, wenn einer gestorben war.“

Rittenberg photographiert eine helle Friedhofsmauer gegen einen tiefschwarzen Nachthimmel. Die Mauer überragen drei Grabsteine, auf denen hell die Kreuze leuchten. Neben der Friedhofsmauer steht eine Telephonzelle. Man sieht den Kabarettisten Sigi Zimmerscheid beim Telephonieren. Mit dem Tod, möglicherweise.

Als ich Rittenberg Mitte der siebziger Jahre zum erstenmal begegnete, war er unter den Münchner Photographen der Woyzeck. Er hatte in Salzburg und Wien Bühnenbild, in München Film studiert, in Löchern gehaust und gehungert. Er spricht von einer „Zeit der Armut, des inneren Reichtums und der Besinnung“. Aus der Wiener Zeit existieren wunderbar geheimnisvolle Zeichnungen: Architekturen von unterirdischen Kirchen und klangrhythmischen Kristallbauten barocke Phantasiewelten kurz vor dem Einsturz. Schon als Kind hatte Rittenberg gezeichnet, aus Papier ganze Städe gebaut (und sie abbrennen lassen). Die Armut konnte sein Bildgenie zu keiner Zeit unterdrücken.

Er photographierte in München einen Betrunkenen, der auf dem Gehsteig vor einem Hauseingang kauert und auf einem winzigen Spielzeugflügel zu musizieren versucht. Auf einem anderen Bild liegt ein Mensch in einer großen Wiese neben einem Müllbehälter aus Drahtgitter – als ob er sich selber zum Müll degradieren wolle. Als Rittenberg um 1980 das Münchner Theaterfestival photographierte, verstrahlte den Himmel über der Zeltstadt eine künstliche Sonne, bei der man heute an Tschernobyl denkt. Obwohl (oder auch: weil) auf diesem Bild massenhaft Menschen zu sehen sind, wirkt alles eisig kalt und in harten Konturen erstarrt. Oft beobachtet Rittenberg, wie von den Personen nur mehr Bewegung bleibt. In den anderen Umständen seiner Bilder werden unsere eigenen sichtbar. Diese Photos sind melancholische Gleichnisse (und zugleich vollkommen authentisch). Nichts ist gestellt und gestylt.

Zu Rittenbergs anderen Umständen gehört ein bestimmtes Verhältnis zur Sexualität. In der Welt, aus der er kommt, blieb sie oft unausgelebt. Man hatte ein magisches Verhältnis nicht nur zum Tod, sondern auch zum Eros: eine Erotik des magischen Todes, zwischen Sündenfall und Stigmatisierung.

Die nackten Frauen in diesen Bildern, an den Beinen gefesselt, trancehaft entrückt und fast versteckt in einem Chaos aus Puppen, Schriftzeichen und Düsternis, dämmern aus dem Mühlviertel herauf, aus einer Kindheit, die sich in ein Müllviertel im Kopf verwandelt hat. Solche Bilder, sagt Rittenberg, beschreiben immer eine „Situation klassischer Impotenz“. Der erotische Umstand wird zur Alarmsituation, der Beobachter flüchtet sich in eine Zwischenstellung, ist weder Liebhaber noch Voyeur. Diese Bilder sind oft schwarz umrandet oder wirken verschwommen, weil Rittenberg die Linse seiner Leica mit Nylon verhängt hat. „Tod und Nylon“, sagt Rittenberg. Über solchen Bildern geht der Mond auf – wie ein blutig Eisen.

Aus den Notizbüchern des Joseph Gallus Rittenberg: „Es ist besser, nichts zu werden, als so zu werden wie die, die etwas geworden sind.“ – „Die Liebe ist die schönste Jahreszeit, egal welchen Alters.“ – „Ach, ihr Arschgeigen, wie ihr euch in euerem feinsinnigen Jargon euer verschissenes Leben um die Ohren haut. Was für ein Fest!“ – „Die Lebenserfahrung kennt keine Abkürzungen, und dem Geld spielt das Leben keine Rolle.“ – „Aus der Geschichte lernen wir, daß die Erkenntnisse Brücken sind, die alles hinter sich abbrechen.“

Rittenberg, der Kompromißlose, der Unbedingte. Immer wieder betont er, ohne Vorbilder zu sein. Intuitiv allerdings scheint er sich auf den Photographen Erich Salomon zu beziehen, der Ende der zwanziger Jahre zu den Erfindern der modernen Photoreportage gehörte. In Tim N. Gidals Buch über den „modernen Photojournalismus“ heißt es über Salomon: „Er unterhielt sich mit Ministern und Diplomaten in Französisch und Englisch, er kannte die Probleme, die verhandelt wurden. Und mit ihm war seine Kamera immer dabei, die Ermanox. Irgendwo im Raum stand sie auf einem Stativ. Manchmal in einem Hut versteckt, manchmal in einer Ledertasche. Man vertraute Salomon und seiner Kamera. Er störte nicht, und deshalb wohL störte man auch ihn nicht. Oft stand Salomon vier, fünf, sechs Meter von seiner Ermanox entfernt. Das war ein psychologischer Trick, oder richtiger, seine technischpsychologische Methode. Er hatte das lange Auslöserkabel unbemerkt in der Hand und beobachtete ruhig die Szene. Wenn es soweit war, drückte er ab – ‚nur‘ ein Geheimnis des ,richtigen‘ Augenblicks.“

Rittenberg haßt aggressives Photographieren. Die Nikon seiner Kollegen gilt ihm als Nahkampfwaffe. Über Salomon heißt es: „Der gute Photoreporter ist auch ein guter Regisseur des dokumentarisch Gesehenen. Er wird nie etwas stellen, was nicht objektiv geschehen ist, oder weil er es zur Erreichung eines photographisch eindrucksvolleren Bildes haben möchte.“ Rittenbergs Bilder sind authentisch.

Auch er arbeitet oft im Hintergrund, mit Kamera und Teleobjektiv. Eines seiner Bilder zeigt ein Schaufenster, das hinter einer Markise fast verschwindet. Man sieht gerade noch die Füße einer Frau, die das Fenster dekoriert. Es sind die Füße der Konditoreibesitzersgattin S. Rittenberg hat sie beobachtet und verehrt und zum Zeichen seiner Zuneigung das Fenster seiner Wohnung gegenüber der Konditorei mit Krapfen zugemauert. Rittenbergs Bilder haben Geschichten.

Aus dem Umgang mit dem Teleobjektiv hat er eine Schnitt-Technik entwickelt, die er als „Teleschnitt“ bezeichnet. Sie betont den bildwichtigen Teil eines Photos und holt es uns auf diese Weise näher heran. „Gegen die Bilderflut können wir nichts tun“, sagt Rittenberg, „aber vielleicht können wir in den Bildern das Bild wiederentdecken.“ Ihm genügt von den meisten Photos ein Fünftel.

Für sein eigenes Zeitungsarchiv hat er Bilder, die in Illustrierten erschienen sind, neu geschnitten. Von Kohl, zum Beispiel sieht man jetzt nur noch Augen, Nase, Mund. Ein unmißverständliches Bild: Ministrantenblick und Babyface. Honecker: Im oberen Teil des Photos ragt stumpf die Nase in die Luft. Khomeini: Fleischwülste, Barthaare, Finsternis. Mit Photos, die so geschnitten sind, sähen unsere Illustrierten (und illustrierten Beilagen) anders aus.

Vielen gilt Rittenberg als schwierig und verrückt. Das behaupten verschreckte Bürger von den meisten, die sich nicht zwei Stufen unter ihrer eigenen Mittelmäßigkeit befinden. Das einzig Verrückte an Rittenberg ist: Er ist nicht nur ein Photograph, sondern vor allem ein Visionär.

Wenn man in diesem Land noch Augen hat, müßte man Rittenberg entdecken.

(Helmut Schödel, Rezension in: Die Zeit Nr. 50/88, 9. Dezember 1988)

https://www.zeit.de/1988/50/bilder-aus-anderen-umstaenden