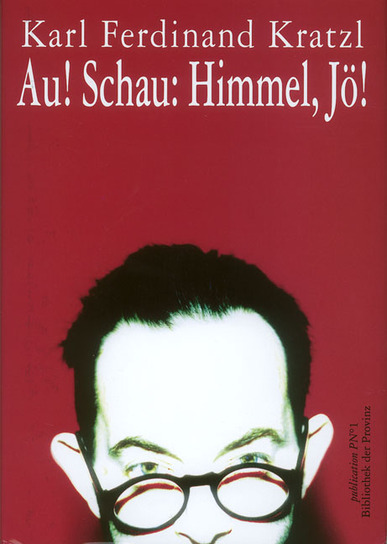

Au! Schau: Himmel, Jö!

Karl Ferdinand Kratzl

ISBN: 978-3-85252-338-5

21 x 15 cm, 142 S.

15,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Kurzbeschreibung

Man kann mich mieten

Man kann mich mieten. Für ein Zehntel Ihres Monatsgehaltes stelle ich mich einen Tag lang zur Verfügung, damit mein Kunde das bekommt, was er verdient: eine positive Lebenseinstellung, Glück und Gesundheit oder einen schönheitschirurgischen Eingriff. Alle Wünsche werden wahr durch einen Tag mit Karl. Ein Tag mit Ferdinand raubt Dir sicher den Verstand. Zum Paradies wird jedes Platzl, durch einen einzigen Tag mit dem netten, süßen, goldigen Karl Ferdinand Kratzl! Ein Kunde hat mich gleich zwei Tage gemietet. Am ersten Tag wollt er das Problem mit seinem Bettler lösen. Jeden Tag muß er an einem Bettler in der U-Bahnsration vorbeigehen und kriegt ein schlechtes Gewissen, weil er ihm nichts gibt. Ein klassischer Konflikt. Wir haben Rollenspiele gemacht. Ich war der Bettler, er war der Bettler. Ich war der bessere Bettler! Und ich habe ihm das Wesen der Bettelei klargemacht: Egal ob man ein geheimer Millionär ist oder nicht - es gibt ja bekanntlich Bettler, die sich vom Chauffeur an ihren Bettelstandort bringen lassen - jeder Bettler ist und spielt ein Symbol der Not!

Das menschliche Leid sucht sich einen Öffentlichkeitsarbeiter aus. Einen Elendsengel, der es auf sich nimmt, die stumpfe Menschheit wachzurütteln: spastische Bewegungen, geschminkte Beinstümpfe, flehender Blick. Die zehn Schilling, die wir dem Bettler geben, sind keine Gabe an eine bestimmte Person, sondern ein öffentliches Opfer aus Mitgefühl mit dem Leid der Welt. Es ist wurscht, ob der Bettler sein Geld für ärztliche Behandlung ausgibt, versauft oder ins Puff trägt. Er gibt uns die Chance, unser Gewissen zu erleichtern. Mein Kunde gab dem Bettler zehn Schilling und war glücklich. So endete der erste Tag.

Wenn heute ein Prachttag wäre

Wenn heute ein Prachttag wäre, vierzig Grad im Schatten und im Gänsehäufel wuchert der Hautkrebs. Ich meine Schönwetter. Wenn heute das strahlende Blau des azurenen Himmels in unsere Herzen hineinleuchtete, dann aber: dann, ja dann. Dann könnte man baden gehen oder Eis essen. Im Strandbad die Bikinimädchen anstarren, besonders die, die nur einen halberden Bikini anhaben. Das ist praktisch bei Schwestern oder Freundinnen. Die eine hac die Badehose vom Bikini und die andere hat den Busenhaker vom Bikini. Da erspart man sich 50% Einkleidungskosten. Ich wundere mich immer, wer hat das Oberteil an? Dieser Teil des Geschwister- oder Freundinnenpaares ist immer dort, wo ich nicht bin. Nicht, daß ich neugierig wäre. Ich bin kein Spechtler, aber ich liebe die offene Verletzlichkeit. Kleidung ist Panzer. Bei unten ohne: Viele Menschen fürchten sich vor der Schambehaarung, weil sie so dunkel ist. Ein unheimliches Wäldchen. Hansel und Grerel verliebten sich im Wald. Und weil die Schambehaarung so finster ist, gibt es bei mir zu Hause den Zwang, den Trend zur glatt rasierten Intimzone, stets frisch mit Rasierschaum, Rasierpinsel und Rasiermesser, das machen mir die Frauen, weil ich bin da patschert und ein Pflaster in dem Bereich zwickt im Schritt. Also, frisch, glatt wie ein Kinderpopopfirsich! Da kann man sein Wangerl dran reiben und es kratzt nicht. Sonst nach einem Tag schon: stachelig wie eine Matrosenwange. (Man sieht oft in den Chefetagen so abgeschabte Sekretärinnengesichrer.)

Das unheimliche Wäldchen führte international zu einem neuen Trend. Der Trend zur Blondine. Blondinen bevorzugt, weil sie nicht so unheimlich im Schritt sind.

Voriges Wochenende war ein großer Schock. Ich lasse mir die Haare färben auf blond, damit sich die potentiellen Gespielinnen nicht fürchten müssen vor mir. Ich trag ja auch kindische Unterhosen mit »Bärli hupf«. Daß sich niemand fürchten muß. Die deutschen Biertrinker trinken gerne ein kühles Blondes. Die trinken kein heißes Blondes. Mit Blondschopf wirke ich überraschenderweise gar nicht so unintelligent. Aber ich bin eine Wassersroffblondine. Ein Wasserstoffblondinerich. Blondin. Also künstlich. Und nur das Haupthaar. Unten bleibe ich finster wie der Eingang zum Arlberg-Tunnel. Ich hab zur Beruhigung ein dunkles Bier getrunken. Wenn man dann die normale Missionarsstellung wählt, man sich also auf die Dame draufhaut, sieht sie eh nur mehr das Haupthaar. Für Extravaganzen muß man halt das Licht abdrehen. Im Dunkeln ist gut munkeln.

Wenn heute ein Prachttag wäre, ginge ich meine Haut zu Markte tragen. Auf Aufriß.

Ich kann auch nichts dafür, daß die Sonne nicht scheint, aber alle Leute regen sich bei mir auf. Als wäre ich der Wettermacher.

Es gilt zu streichen, was zu streichen ist. Gartenzäune und Überflüssiges.

Rezensionen

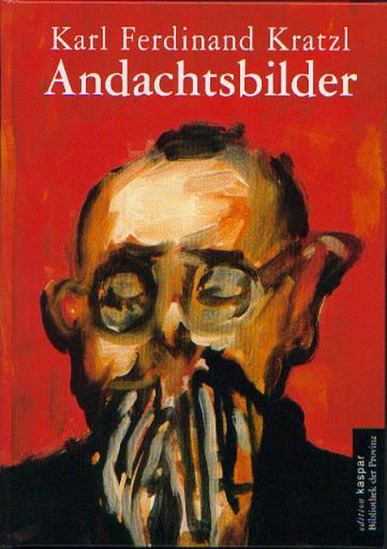

Helmut Gollner: Ei ohne SchaleKarl Ferdinand Kratzels erstes Buch

Ein Ei mit Schale: das ist der Normalfall, adaptiert, integriert, protegiert. Ei ohne Schale: das ist Karl Ferdinand Kratzl, ungeschützt und unzugehörig. Schale ohne Ei: das ist Kratzls bittere Wunschvorstellung, »hohle Nuß, kein Verdruß!« Den schmerzenden »Schlaaaz« im Innern verwünscht er.

»Au!…« ist Kratzls erstes Buch; geschrieben hat er schon immer. Bekannt aber ist uns Kratzl als Schauspieler und als Kabarett-Juwel. Das Buch enthält Kurzprosa und Lyrik. (Vorneweg: das einzige Ärgernis richtet sich gegen den Verlag: eine beeindruckende Menge von Formalfehlern!)

Alle Texte handeln, egal worüber sie reden und in welchem Tonfall, von der schrecklichen Bedürftigkeit des Ichs. Sie sind gedeckte Gebete um Erlösung, plump gesagt: durch Liebe. Von vielen geliebt zu werden, reicht dabei nur zur Not, es bräuchte unendliche Liebe, wo die Selbstliebe fehlt. Kratzls Mangelkrankheit äußert sich als existentielle Ungeborgenheit.

Den »Doppelhans« kann man als Selbstporträt nehmen: Es hat Hans als Kind in zwei Hälften zerrissen, »seitlich offen voller Blut«. Der halbe Hans klebt sich mit der offenen Seite an den Spiegel, um sich durch sein Spiegelbild zur Illusion der Ganzheit zu verdoppeln. Und um sich das augenfällig zu machen, bewegt er sich als Hampelmann.

Sein Hampeln, mit dem er die eigene Figur und die Existenz selbst in die Lächerlichkeit zieht, dient dem Überspielen der lebensgroßen Wunde, die gleichwohl jede der Bewegungen auslöst und dirigiert. Humor ist Galgenhumor. Viele Texte Kratzls und das meiste seines Kabaretts sind eine Art guter Miene zum bösen Spiel. Die Grimasse lockt wenigstens Zuschauer, ohne die man alleine bliebe mit dem bösen Spiel. Das Lächerlichmachen der Leiden ist ein Versuch, sie kommunizierbar zu halten.

Die Ausrufe des Buchtitels »Au! Schau: Himmel, Joe!« verheißen rettenden Aufblick zum Himmel. Das ist Sarkasmus: die Strategie der Sehnsucht gegen die Unerreichbarkeit von Glück. Diese Art von Notwehraggression gehört zum Textverhalten Kratzls. In dem Gedicht, dem der Titel entnommen ist, lautet die Zeile übrigens: »Au! Schau! Himmel! Öd!«

Natürlich macht Unglück aggressiv (»Die Zündschnur hängt uns bei jedem Loch heraus«), vor allem gegen die Schmerzfreien, die sich ihre Verfassung als Verdienst verrechnen, daraus Rezepte entwickeln, die zu Ratschlägen führen, die nichts anderes als Schutz der Rezepte und alles andere als Verständnis des Unglücks sind. Lebenschance gibt es (außer vor Publikum) nur in der »Leidensgemeinschaft der Ratlosigkeit«. Die Rechtsprechung der Schmerzfreien (der Vernunft) läuft auf Leidensverbot hinaus, also auf Existenzverbot. Das Recht auf die Wahrheit (der Leiden) bedeutet Mißachtung der Gesetze, als Anarchie. »Schauen Sie: Die Anarchie ist Luftschnappen, ein wenig überleben zu dürfen.« Eine Frage kommt mitten aus der primären Unvernunft des Leidens: »Warum haben die, die recht haben, nicht auch die Schuld?« Die Frage rechnet dem Leben seine Ungerechtigkeit auf, ohne durch Beantwortbarkeit beschwichtigt werden zu können.

Wärme ist ein anderes Wort für Liebe. Also friert Kratzl und legt sich als Eiswürfel ins Kühlfach, um zu erkalten, statt zu frieren. Wer friert, kann nicht kalt sein: der »konkrete Eiswürfel« zittert in Panik vor dem Kreislauf des Wassers, den die ersehnte Wärme auslösen würde: Schmelzen, Rinnen, Verdunsten…

In einer anderen der (häufigen) Kältemetaphern entkleidet sich der Frierende, »um angenommen zu werden«. Schutzlosigkeit möchte Schutzbedürfnisse wecken. Kratzls Regressionsformen weisen auf Herkunftsort und -zeit der Verletzungen: »Mein persönliches Paradies«, heißt es, »ist ein ganz säuglingshaftes. Lull und Lall….« Und noch weiter: »Wir halten in den Fingern ein sausendes Geräusch… Es ist das Zittern des Embryonalen vor seiner Zeugung.« So fern ist dann auch die Heilung.

Einer der stärksten Texte, das siebenseitige Gedicht »Gebet an Venus-Justitia«, endet mit den Zeilen: »Vom Regen fließe ich in die Traufe./Von der Fruchtblase in die Taufe./Ich habe keinen Regenwurm, nicht einmal Semmeln./Eine Amsel schaute mich gestern lang verharrend an./Sie stutzte eine ganze Weile,/stocherte dann im Rasen herum und:/flog weg.« Auch die Amsel beteiligt sich an der Abwendung der Welt, für die das lyrische Ich keinerlei Köder (Regenwurm, Semmeln) hat. Die Amsel wiederholt damit am Ende, was eine Frau in der Mitte des Gedichts ganz ähnlich schon getan hat: »nach einem tiefdeutigen Blick einfach gegangen.«

Märchenfee für die Hoffnung auf Rettung im Märchenland ist die Frau. Das geradezu als pränatal empfundene Liebesversäumnis drängt, in der Frau nachgeholt zu werden. Aber Märchen sind keine Therapie für die Realität; dementsprechend aggressionsbedroht ist die Frau: Im Märchenland stoß ich euch ein altes Regenschirmgestell zwischen die Schenkel. »Ich bin der Märchenonkel, dem das Märchenbuch um den Schädel gehaut worden ist.«

Kratzls bisweilen bis an die Knochen getriebenen Texte sind ohne Wehleidigkeit: sie verzichten auf das einschlägige Klagevokabular, sind ausreichend ungefällig und ausreichend auto-aggressiv; enthalten Kraftpakete an Sätzen, die ihre Sprengladung nicht durch Umgänglichkeit oder Fügsamkeit entschärfen. Die Texte entwickeln ihre Überlebensanarchie auch formal. Ihre nachhaltigste Überzeugungskraft erreichen sie für mich dort, wo das existentielle Chaos nicht durch die große Ordnungsmacht der Sprache oder der Zusammenhänge zum Kosmos beschwichtigt wird; wo die geballten Existenzmitteilungen genügend dissoziiert bleiben, um nicht einfach von ihren Erklärungen verschluckt werden zu können.

Für den einfachen Satz »Auf der Wiese steht ein Baum« hat Kratzl zwei Ohrfeigen bekommen: eine von der Wiese und eine vom Baum; obwohl der Baum tatsächlich auf der Wiese steht. Seither spricht der Autor nicht mehr, sondern schießt mit Buchstaben. Das ist Poesie, möchte man hinzufügen.

Kratzls Poesie- und Sprachverständnis kommt aus dem unmittelbaren Erleben: letzten Endes der Unausdrückbarkeit/Unverstehbarkeit des Unglücks, der Unkommunizierbarkeit des Chaos. Und das ist im Grunde wieder: die Unerreichbarkeit von Liebe. »Was bleibt (einem) da über, als Fremdwörter für die einfachsten Dinge der Welt zu verwenden.« Wenn es einen (kleinen) Einwand gegen Kratzls eindrucksvolles Premierenbuch gibt, dann den, daß er noch zu wenig Fremdwörter für das Ausmaß seines Fremdseins verwendet. Andererseits: Fremdsprachigkeit macht einsam. Und wer weiß, ob Fremdwörter zu den rettenden Liebeserklärungen taugen …

(Helmut Goldner, Rezension in: Literatur und Kritik)

http://www.biblio.at/rezonline/ajax.php?action=rezension&medid=9556&rezid=10368

Wolfgang Kralicek:

Damit keine falschen Erwartungen geweckt werden, sollte man vielleicht vorwegschicken, dass dieses Buch nicht sonderlich lustig ist. Obwohl der Autor aus der Unterhaltungsbranche kommt, handelt es sich nicht um ein Kabarettbuch, in dem die besten Witze aus soundsovielen Programmen nachgelesen werden können. Mit so etwas kann Karl Ferdinand Kratzl schon deshalb nicht dienen, weil es in seinen Programmen kaum Witze gibt - jedenfalls keine, mit denen man am nächsten Tag in der Bürokantine punkten könnte.

Kratzls Bühnensolos (zuletzt: "Lockende Wildnis", "Susi, wach auf") lassen sich am besten als Expeditionen durch einen wild wuchernden Gedankendschungel beschreiben; wer den Pfad nicht verliert, stößt dabei auf die unheimlichsten Fantasien und die bizarrsten Pointen, die man sich vorstellen kann. Der heute 47-jährige Wiener war 1989 aus dem Nichts aufgetaucht und auf den Kabarettbühnen wie ein spätes Wunderkind bestaunt worden; gegen die Berufsbezeichnung "Kabarettist" hat er sich lange Zeit gewehrt, weil er keine falschen Erwartungen wecken wollte. Seither muss Kratzl mit dem schwierigen Ruf eines Kabarettisten leben, der eigentlich gar keiner ist.

Das Buch ist eine Sammlung von kurzen Prosatexten (und einigen Gedichten), die vermutlich im Lauf mehrerer Jahre entstanden sind; ein Eindruck, der dadurch bestätigt wird, dass man die eine oder andere Passage - zum Beispiel die hübsche Zeile "Ob ich stehe oder sitze, ich erzähle gerne Witze" - schon in einem Programm gehört hat. Wie beim Kabarettisten (bleiben wir der Einfachheit halber bei der unscharfen Bezeichnung) liegt auch beim Autor Karl Ferdinand Kratzl das Geniale ganz nah beim Banalen, der Tiefsinn neben dem Seichten und das absurde Juwel neben dem billigen Kalauer: "Hut und Scheitel sind Minister / Und der Barsch ist Kriegsminister."

Die Qualitätsschwankungen zwischen den einzelnen Texten (teilweise auch innerhalb der Texte) bewegen sich jenseits der üblichen Toleranzgrenzen, aber es passt zu Kratzl, dass ihm mit einem Lektor nicht beizukommen ist (ob das auch die Rechtschreibfehler entschuldigt, ist eine andere Frage). Einige Texte sind so schlecht, dass man es nicht für möglich hält; andere sind so hermetisch, dass man sie selbst nach mehrmaliger Lektüre nicht entschlüsseln kann; der Rest, etwa die Hälfte des Buches, zählt zur aufregendsten, eigentümlichsten, verstörendsten Literatur, die in Österreich geschrieben wird.

Der Titel "Au! Schau: Himmel, Jö!" klingt nach Kinderbuch; tatsächlich gehört der gezielte Einsatz kindlich-naiver Sprachmuster zu Kratzls charakteristischen Stilmerkmalen. Wer den Code geknackt hat, erkennt im Titel eine Art Inhaltsangabe: Es geht um Schmerz ("Au!") und Neugierde ("Schau"), um Metaphysik ("Himmel") und Glück ("Jö!"). Wie auf der Bühne versteckt sich Kratzl auch in seinen Texten hinter schrulligen, teilweise ziemlich unangenehmen Figuren; wobei man beim Lesen noch deutlicher das Gefühl hat, dass der Autor auf diese Weise seine ganz persönlichen Dämonen vorführt.

Ein Lebensretter, der ein ertrinkendes Kind aus dem Wasser gezogen hat, wird von Gewissensbissen geplagt ("Ich kann auch nix dafür, dass der Bub nicht schwimmen kann") und findet seinen Seelenfrieden erst Jahre später wieder, als er einen Mann ertränkt und wegen Mordes verurteilt wird: "Einen hab ich gerettet, einen habe ich ausgelöscht, meine Herrn Geschworenen, Hohes Gericht: Jetzt sind wir quitt!" Ein Einsamer ist fest davon überzeugt, die Wohnung mit zahlreichen "körperlosen" Menschen und Tieren ("Die Singvögel waren von einer überraschenden Zutraulichkeit") zu teilen; ein Lehrer plädiert für die Einführung der "Zufallsbenotung" ("Fünfer für exzellente Leistungen, Einser für Volltrottel. Im Leben ist es auch nicht anders"); ein Verzweifelter ruft dazu auf, seine Aggressionen auszuleben ("Kein Schwanz interessiert sich für innere Kriege"), und ein Delinquent schreibt einen Brief an seinen Henker ("Sei lieb zu mir. Mach es kurz und schmerzlos, mein Freund"). "Einen Menschen verstehen kann der Anatom", konstatiert Kratzl, der sich im Übrigen keine Illusionen macht: "Die Wirklichkeit sieht so aus, dass man langsam zu einer übelriechenden Masse zerfließt."

Zwischendurch wendet sich der Bühnenkünstler immer wieder ganz direkt an sein Publikum. "Wir sind uns im Spiel näher als sonst wo, gerade weil es keine praktische Bedeutung hat. Wer mit mir mitspielt, ermöglicht mir zu sein." Oder: "Wir fühlen uns verstanden, wenn die Saat aufgeht. Wer mit meinen Witzen mitkommt, kommt mit mir." Kratzl träumt von einem "sprachlosen Theater" und von einem "Restaurant der Stille", wo man dafür bezahlt, unter anderen Menschen ruhig dasitzen zu können. Der Autor misstraut der Sprache, besonders dem gesprochenen Wort. Was bleibt? "Nur noch schriftliche Notizen, wie diese, ohne gegenseitigen Zusammenhang, ohne Botschaft, an niemanden gerichtet, keine Abschiedsbriefe, keine Testamente, nur das restliche Ausfließen der Worte, tonlos, geräuschlos auf das Papier, damit es am Papier festgemacht wird und mit diesem verbrannt werden kann außerhalb meines Gehirns."

Es gibt vermutlich zahlreiche Kratzl-Fans, die noch gar nicht wissen, dass sie Kratzl-Fans sind, weil sie niemals ein Kabarettlokal besuchen würden. Diesen Menschen kann jetzt geholfen werden. Die anderen wissen längst: Karl Ferdinand Kratzl ist ein Phänomen, ein Unikat, ein Rätsel. Das Buch erklärt alles und nichts.

(Wolfgang Kralicek, Rezension in: Falter #48/2000)

https://www.falter.at/falter/rezensionen/buecher/?issue_id=-154&item_id=9783852523385