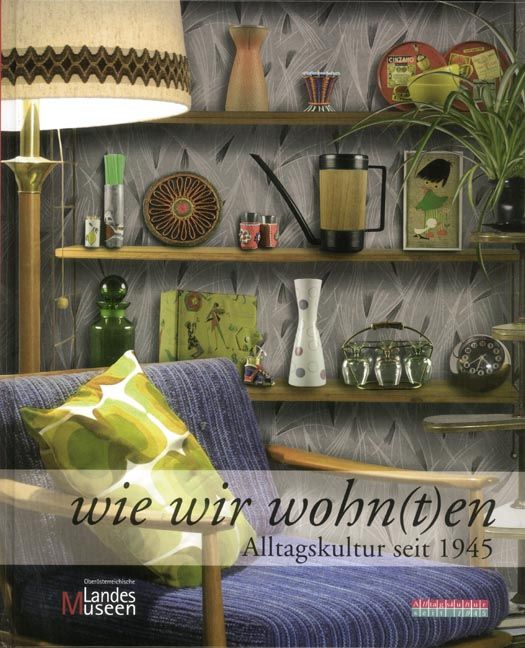

Wie wir wohn(t)en

Alltagskultur seit 1945

Andrea Euler, Oberösterreichische Landesmuseen

ISBN: 978-3-902414-25-0

30 x 24 cm, 232 Seiten, zahlr. meist farb. Abb., graph. Darst., Kt., Hardcover

€ 39,00 €

Momentan nicht lieferbar

Kurzbeschreibung

[Ausstellung Oberösterreichische Landesmuseen, Schlossmuseum Linz, 22. Mai – 26. Oktober 2005.

Mit e. Vorwort von Peter Assmann & Textbeiträgen von Gert Selle, Christian Skrein-Bumballa, Sabine Pollak, Eva B. Ottillinger, Franz Pötscher, Roman Sandgruber, Vera Mayer, Editha Hörandner, Christa Pingl, Michael Andritzky, Elisabeth Katschnig-Fasch, & Ingo Mörth.

Red.: Andrea Euler.

Kataloge der Oberösterreichischen Landesmuseen N.S., 26]

Die Entwicklungen bei einzelnen Möbelstücken werden ebenso präsentiert wie der Umgang mit ihnen. Darüber hinaus wird ein Blick auf bevorzugte Wohnstile, die Geschichte von Materialien und die Funktion der uns umgebenden und von uns unter verschiedenen Aspekten gestalteten vier Wände geworfen. Dazu gehören Schwarz-Weiß-Möbel, der verspiegelte Barschrank oder der oft bemühte Nierentisch in den 1950er, wilde Tapetenmuster in den 1960er und 1970er Jahren, Sitzlandschaften und Wohnzimmerverbauten als Ausdruck des Lebensgefühls der 1980er Jahre ebenso wie die Thematisierung von Ökobewegung, Cocooning oder die Infantilisierung der Wohnwelt in den letzten Jahren, aber auch Esoterik, Design oder Globalisierung.

Also ziehen Objekte des eigenen Alltags zum ersten Mal als museale Ausstellungsstücke in die Räume des Schlossmuseums und verändern somit den Blickwinkel des Betrachters, eröffnen neue Sichtweisen und hinterfragen Selbstverständliches.

In der reich illustrierten Begleitpublikation zur Ausstellung finden sich Beiträge internationaler Fachleute mit sehr unterschiedlichen Zugängen zum Thema „Wohnen“. Neben der Geschichte oberösterreichischer Möbelhersteller und deren Produkten wird auf die Wohn- und Lebensstile ebenso eingegangen wie soziale Aspekte behandelt, genderspezifische Sichtweisen vorgestellt, aber auch wirtschaftsgeschichtliche Statistiken geboten sowie ganz spezifische Themen wie z.B. Tisch oder Wand herausgegriffen.

Rezensionen

forum oö geschichte: [Rezension zu: Andrea Euler (Red.), „Wie wir wohn(t)en – Alltagskultur seit 1945“]Der Traum vom schönen Wohnen

Angesichts der zerstörten Häuser und mangelnden Wohngelegenheiten in den Städten nach dem Krieg waren die fünfziger Jahre stark von der Sehnsucht nach geordneten Lebensverhältnissen geprägt. Wohnen und entsprechende Wohnbauprogramme zählten nicht zufällig zu den zentralen Themen und Inhalten der Politik der Nachkriegszeit. Das 1952 gestartete Wiener Projekt „Soziale Wohnkultur“ wurde beispielsweise von Handels- und Arbeiterkammern sowie vom Gewerkschaftsbund getragen. Ziel des SW-Gedankens war es, Möbel herzustellen, die aufgrund kostengünstiger Herstellung und niedriger Kreditvergabe für alle Gesellschaftsschichten leistbar sein sollten. „Schönheit“, „Zweckmäßigkeit“ und „rationelle Herstellung“ waren die Kriterien des SW-Angebots, die auch minderbemittelten Nachkriegshaushalten zu einer preiswerten, modernen Einrichtung verhelfen sollten.

Möbel und technischer Hausrat verkörperten Prestige und Wohlstand; sie zählten zu Beginn der fünfziger Jahre zu den besonders begehrten Produkten am Konsummarkt. Da die Wohnungen nach und nach an Fläche zunahmen, sollte der nun zur Verfügung stehende Raum wohnlich und modern ausgestattet werden. Die Wohnungseinrichtung, die als Symbol für den Beginn einer Ehe und für den Start in ein neues, glückliches Leben mit Familie stand, sollte entsprechende Qualität haben und ein Leben lang halten. Für den wohlüberlegten Ankauf der Einrichtung wurden keine Kosten gescheut. […]

Moderne Einrichtung = praktisch und platzsparend

Im Trend lagen platzsparende, „intelligente“ Einbaumöbel, die sich in den dennoch verhältnismäßig kleinen Wohnungen optimal nutzen ließen: Einbauschrank, Klappbett oder Klappcouch überzeugten durch ihre Multi-Funktionalität. Ob die im Einbauschrank versteckte Waschgelegenheit oder die praktische Doppelfunktion der Klappcouch abends als Bett und tagsüber als Sitzmöbel – die geschickt verborgenen Details versprachen im richtigen Moment eine Erleichterung des täglichen Lebens. Durch ihre überzeugende Funktionalität zählte die Klappcouch zur Standardausstattung einer Kleinwohnung der 50er und 1960er Jahre. Mit dem Argument der Gesundheit wurden Möbelkreationen werbewirksam vermarktet: Küchentische, in arbeitsgerechter Höhe mit Einschiebeplatten versehen, sollten drohenden Rückenproblemen der Hausfrau entgegensteuern. Dahinter stand auch das Bestreben, die Arbeitskraft der Frau und Mutter möglichst lange zu erhalten. Ein weiteres, häufiges Schlagwort der Werbung war die Rationalität der Möbel. Diese Möbel kamen einer wohlüberlegten und sinnvollen Raumaufteilung und Raumnutzung entgegen, die durch Zeitschriften und Wohnratgeber wärmstens empfohlen wurde.

Wohnzimmer

Ein dem allgemeinen Trend entsprechend ausgestattetes Wohnzimmer der 1950er Jahre verfügte über ein Allzweckbuffet mit verglastem Mittelteil, zwei bis drei verschiedenfarbige Cocktailsessel, einen Dreieckstisch sowie eine multifunktionale Klapp- und Bettcouch. Vor geladenen Gästen konnte man mit der modernen Wohnausstattung Zeugnis über den sozialen Aufstieg und den nun erlangten Wohlstand ablegen. Häusliche Gesellschaften und Cocktailparties feierten zu dieser Zeit Hochkonjunktur, denn sie boten Gelegenheit, dem noch nicht immer einfachen Alltag zu entfliehen und einen Hauch von Exotik und Luxus ins Wohnzimmer zu holen.

Das Wohnzimmer, zum „Zentrum häuslicher Behaglichkeit“ avanciert, löste in den fünfziger Jahren die Küche als wichtigsten Aufenthaltsraum im Haus oder in der Wohnung ab. Es diente der Entspannung und Ruhe nach einem arbeitsreichen Tag, in dem sich nach getaner Arbeit die gesamte Familie versammelte. Unterhaltungsgeräte wie Radio und Plattenspieler waren aus den Wohnungen nicht mehr wegzudenken; sie besaßen den Status der technischen Standardausstattung.

Die Bedeutung des Wohnzimmers erlebte ab den 1960er Jahren mit dem Einzug der Fernsehgeräte in die Mittelstandshaushalte eine neuerliche Steigerung. In den Wohnzimmern wurde von nun an der größte Teil der Freizeit verbracht. Das auf den privaten Raum beschränkte Fernsehen herkömmliche Unterhaltungsformen wie Sport oder Kino zu ersetzen.

„Ihr Tischler macht’s persönlich“

Außergewöhnlich im Bereich der oberösterreichischen Möbelproduktion ist die große Dichte bedeutender Möbelhersteller. Beinahe alle bekannten Küchenhersteller stammen beispielsweise aus Oberösterreich (z. B. DAN, Braal, ewe, haka etc.). Häufig erfolgte eine Spezialisierung anfangs kleiner oberösterreichischer Möbeltischler-Familienbetriebe auf bestimmte Sparten, aus denen mit zunehmend verbesserter wirtschaftlicher Situation zum Teil bedeutende Möbelfabriken wurden. Hier sei die seit 1849 bestehende Möbelfirma Wiesner-Hager aus Altheim genannt, deren Erfolg sich an den Mitarbeiterzahlen ablesen lässt: Die Zahl der Mitarbeiter stieg von 300 im Jahr 1950 auf über 600 im Dezember 1955. Zu weiteren, erfolgreichen oberösterreichischen Betrieben zählen anrei, pabneu, Gruber&Schlager, team 7 oder Sedda.

Einige oberösterreichische Betriebe werden auch mit typischen Erfolgsprodukten assoziiert, die sich großer Beliebtheit und Verbreitung erfreuten, wie etwa die heute noch bekannte Klappcouch der Schwanenstädter Firma Joka (1950er Jahre), die weißen Schleiflackmöbel (1960er Jahre) der Firma „Team 7“ oder der Schalensessel SALON aus dem Jahr 1961.

Manche Tischlerbetriebe wechselten in den Händlerbereich wie Lutz oder Braunsberger (die es heute nicht mehr gibt, aber damals eine bedeutende Rolle einnahm). Die Händler übten einen nicht unbedeutenden Einfluss auf die Produktion aus, da von ihnen die Abnahme und Verbreitung abhing. Der Vertrieb entschied mit, was in die Häuser kam, was als „schön“ und als „modern“ galt.

(Rezension in: forum oö geschichte. Virtuelles Museum Oberösterreich)

https://www.ooegeschichte.at/epochen/1945-2005/das-wirtschaftswunder/leben-und-konsum/wie-wir-wohnten/